よむ、つかう、まなぶ。

参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

はじめに

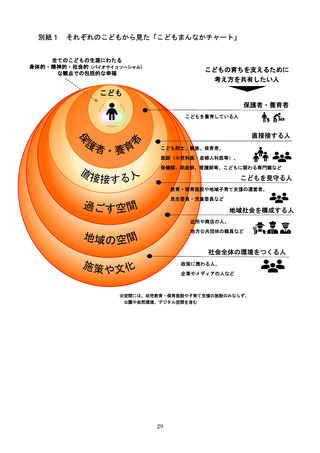

○こども1は、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障さ

れなければならない。

○令和4年6月には、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっと

り、こども基本法(令和4年法律第 77 号)が与野党を超えた賛同を得て成立

し、翌年4月に施行された。こども基本法の制定は、我が国が、権利主体と

してのこどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を

社会のまんなかに据えていく「こどもまんなか社会2」の実現を目指すという、

大きな価値転換である。

○特に「こどもの誕生前から幼児期まで」は、人の生涯にわたるウェルビーイ

ング3の基盤となる最も重要な時期である。全世代の全ての人4でこの時期から

こどものウェルビーイング向上を支えていくことができれば、

「こどもまんな

か社会」の実現へ社会は大きく前進する。これは社会全体の責任であり、全

ての人のウェルビーイング向上につながる。

○しかし、我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障

できている現状にはない。また、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家

庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビ

ーイング向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつひとしく、そ

の一人一人それぞれにとって切れ目なく、支えることができているだろうか。

こども基本法及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)にも掲げられたこれ

らの権利を生まれた時から保障し、

「こどもまんなか社会」を実現するための

取組は途上にある。

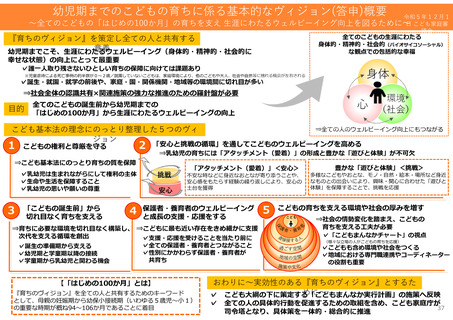

○そのため、本答申では、内閣総理大臣からこども家庭審議会に対してなされ

た諮問5を受け、幼児期までの「こどもの育ち」そのものに着目し、全ての人

と共有したい理念や基本的な考え方を整理した。これに基づき、社会全体の

認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進するための羅針盤として

定めるものが、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン」(以

下『育ちのヴィジョン』という。)であり、これは、人生の基盤的時期を過ご

す乳幼児を含めた全世代の全ての人による、以下のような社会の実現に寄与

することを目指すものである。

1

本答申では、こども基本法等と同様、心身の発達の過程にある者をいう。

2

こども基本法の目指す、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を

我が国の真ん中に据えた社会。

3

後述(1.

「・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上」参照。)

。

4

本答申では、こどもや、こどもと直接接する機会がないおとなも含め、こどもの育ちに直接・

間接を問わず影響を及ぼし得るあらゆる人を指し、

「全ての人」と表している。

5

諮問第1号「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」

(令和5年4月 21 日)。

2

○こども1は、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障さ

れなければならない。

○令和4年6月には、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっと

り、こども基本法(令和4年法律第 77 号)が与野党を超えた賛同を得て成立

し、翌年4月に施行された。こども基本法の制定は、我が国が、権利主体と

してのこどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を

社会のまんなかに据えていく「こどもまんなか社会2」の実現を目指すという、

大きな価値転換である。

○特に「こどもの誕生前から幼児期まで」は、人の生涯にわたるウェルビーイ

ング3の基盤となる最も重要な時期である。全世代の全ての人4でこの時期から

こどものウェルビーイング向上を支えていくことができれば、

「こどもまんな

か社会」の実現へ社会は大きく前進する。これは社会全体の責任であり、全

ての人のウェルビーイング向上につながる。

○しかし、我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障

できている現状にはない。また、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家

庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビ

ーイング向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつひとしく、そ

の一人一人それぞれにとって切れ目なく、支えることができているだろうか。

こども基本法及び児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)にも掲げられたこれ

らの権利を生まれた時から保障し、

「こどもまんなか社会」を実現するための

取組は途上にある。

○そのため、本答申では、内閣総理大臣からこども家庭審議会に対してなされ

た諮問5を受け、幼児期までの「こどもの育ち」そのものに着目し、全ての人

と共有したい理念や基本的な考え方を整理した。これに基づき、社会全体の

認識共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進するための羅針盤として

定めるものが、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン」(以

下『育ちのヴィジョン』という。)であり、これは、人生の基盤的時期を過ご

す乳幼児を含めた全世代の全ての人による、以下のような社会の実現に寄与

することを目指すものである。

1

本答申では、こども基本法等と同様、心身の発達の過程にある者をいう。

2

こども基本法の目指す、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を

我が国の真ん中に据えた社会。

3

後述(1.

「・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上」参照。)

。

4

本答申では、こどもや、こどもと直接接する機会がないおとなも含め、こどもの育ちに直接・

間接を問わず影響を及ぼし得るあらゆる人を指し、

「全ての人」と表している。

5

諮問第1号「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」

(令和5年4月 21 日)。

2