よむ、つかう、まなぶ。

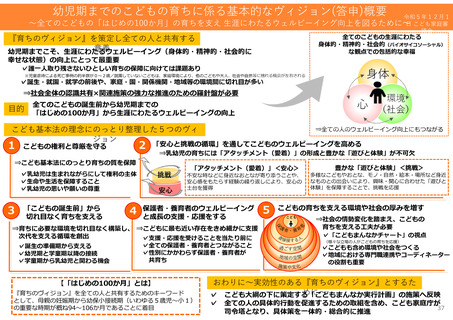

参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (34 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

衛生士等の医療関係者、カウンセラーやソーシャルワーカー等の心理や福祉

の専門職、民生委員・児童委員等の地域の支援者など、職務の中でこどもの

育ちに関わる人は、こども基本法にのっとり、

『育ちのヴィジョン』も踏まえ、

「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」についての関心と理解を深めるよ

うに努めることが求められる。そして、引き続き、それぞれの専門性や専門

的基準等に基づき、こどもの育ちに係る質の向上のため、期待される役割を

果たすことが求められる。

○さらに、多職種で連携したり、保護者・養育者など専門的知見を持たない人

と協働したりしてこどもの育ちを支える際には、

『育ちのヴィジョン』に示す

理念や基本的な考え方を共通言語として活用しつつ、適切に専門性を発揮す

ることも求められる。

○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の

推進は、保護者・養育者の支援のみならず、乳幼児の保育や子育てに携わる

人に対して、体制整備を含めてしっかりと支援する視点を重視して進めなけ

ればならない。また、引き続き、各種の専門職等に係る施策を『育ちのヴィ

ジョン』を踏まえて行うとともに、これらの専門職等が活用しやすいよう、

専門職等に期待する活用場面を想定してわかりやすく『育ちのヴィジョン』

を示すことにも留意する必要がある。

(3)様々な立場でこどもの育ちを直接支える機会のある人

○親族、保護者・養育者の知人・友人、近所や商店の人など、専門職以外の立

場でこどもの育ちに関わる人は、こども基本法にのっとり、

『育ちのヴィジョ

ン』も参考に、こどもの育ちについての関心と理解を深めるように努めるな

ど、

「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」の支え手としての役割が求めら

れる。その際、それぞれの立場から手の届く範囲で具体的なアクションを実

行・発信したり、地域社会に広く参加を呼びかけたりするなど、それぞれ「こ

どもまんなか社会」実現の推進役となることも期待したい。

〇そのようにして、保護者・養育者による子育てを社会全体で支え、応援して

いくことが必要である。なお、こどもと関わるにあたっては、自分自身の幼

児期までの経験を振り返ったり、こどもの思いや願いを尊重して、どのよう

に関わることが適切かを考えたりすることも重要である43。

○上記の役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推

進は、

『育ちのヴィジョン』の普及啓発等を通じて全世代の全ての人の関心や

43

例えば、こども家庭庁においては、令和5年 10 月に「社会全体の全ての人に向けたアンケー

トの結果について」

「学童期以降のこども若者に向けたアンケートの結果について」(幼児期まで

のこどもの育ち部会(第 8 回)資料)をとりまとめているが、幼児期までを振り返って楽しかっ

たことや、もっとおとなにしてほしかったことについての質問結果を、次代のこどもの育ちを支

える取組につなげることも考えられる。

33

の専門職、民生委員・児童委員等の地域の支援者など、職務の中でこどもの

育ちに関わる人は、こども基本法にのっとり、

『育ちのヴィジョン』も踏まえ、

「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」についての関心と理解を深めるよ

うに努めることが求められる。そして、引き続き、それぞれの専門性や専門

的基準等に基づき、こどもの育ちに係る質の向上のため、期待される役割を

果たすことが求められる。

○さらに、多職種で連携したり、保護者・養育者など専門的知見を持たない人

と協働したりしてこどもの育ちを支える際には、

『育ちのヴィジョン』に示す

理念や基本的な考え方を共通言語として活用しつつ、適切に専門性を発揮す

ることも求められる。

○こうした役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の

推進は、保護者・養育者の支援のみならず、乳幼児の保育や子育てに携わる

人に対して、体制整備を含めてしっかりと支援する視点を重視して進めなけ

ればならない。また、引き続き、各種の専門職等に係る施策を『育ちのヴィ

ジョン』を踏まえて行うとともに、これらの専門職等が活用しやすいよう、

専門職等に期待する活用場面を想定してわかりやすく『育ちのヴィジョン』

を示すことにも留意する必要がある。

(3)様々な立場でこどもの育ちを直接支える機会のある人

○親族、保護者・養育者の知人・友人、近所や商店の人など、専門職以外の立

場でこどもの育ちに関わる人は、こども基本法にのっとり、

『育ちのヴィジョ

ン』も参考に、こどもの育ちについての関心と理解を深めるように努めるな

ど、

「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」の支え手としての役割が求めら

れる。その際、それぞれの立場から手の届く範囲で具体的なアクションを実

行・発信したり、地域社会に広く参加を呼びかけたりするなど、それぞれ「こ

どもまんなか社会」実現の推進役となることも期待したい。

〇そのようにして、保護者・養育者による子育てを社会全体で支え、応援して

いくことが必要である。なお、こどもと関わるにあたっては、自分自身の幼

児期までの経験を振り返ったり、こどもの思いや願いを尊重して、どのよう

に関わることが適切かを考えたりすることも重要である43。

○上記の役割を支えるため、国による幼児期までの育ちに係るこども施策の推

進は、

『育ちのヴィジョン』の普及啓発等を通じて全世代の全ての人の関心や

43

例えば、こども家庭庁においては、令和5年 10 月に「社会全体の全ての人に向けたアンケー

トの結果について」

「学童期以降のこども若者に向けたアンケートの結果について」(幼児期まで

のこどもの育ち部会(第 8 回)資料)をとりまとめているが、幼児期までを振り返って楽しかっ

たことや、もっとおとなにしてほしかったことについての質問結果を、次代のこどもの育ちを支

える取組につなげることも考えられる。

33