よむ、つかう、まなぶ。

参考資料9 幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(答申)[1.3MB] (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

利益26」も踏まえて、こども施策に関する基本理念等を定めている27。

「こども

の誕生前から幼児期まで」のこどもの育ちに係る最低限の質の保障と質の向

上は、権利主体としての乳幼児の権利を守る観点に立ち返り、こども基本法

にのっとり、こどもの権利に基づき保障していくことが望ましい。

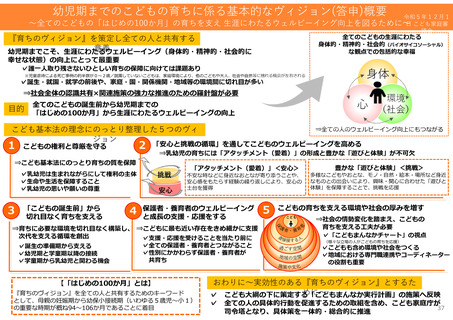

(2)「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める

①育ちの鍵となる「安心と挑戦の循環」

○「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」の最たる特徴は、

「アタッチメント

(愛着)」の形成と豊かな「遊びと体験」が重要ということである。これらが

生涯にわたるウェルビーイング向上の土台をつくる。本答申では、このこど

もの育ちの鍵となる考え方を「安心と挑戦の循環」として整理した。

○乳幼児期の安定した「アタッチメント(愛着)」は、こどもに自分自身や周囲

の人、社会への安心感をもたらす。その安心感の下で、こどもは「遊びと体

験」などを通して外の世界への挑戦を重ね、世界を広げていくことができる

のであり、その過程をおとなが見守りこどもの挑戦したい気持ちを受け止め、

こどもが夢中になって遊ぶことを通して自己肯定感等が育まれていくことが

重要である。このような「安心と挑戦の循環」は、こどもの将来の自立に向

けても重要な経験である。

②幼児期までのこどもの育ちに必要な「アタッチメント(愛着)」の形成

○各分野の専門性の中で議論されてきた、こどもの育ちに必要な「アタッチメ

ント(愛着)」の位置づけやその重要性について、全ての人とわかりやすく共

有することが大切である。例えば「『愛着』の対象は母親、血縁関係にある者

でなければならない」などの過去の社会通説28にとらわれず、乳幼児期に真に

必要な愛着について、全ての人と、科学的知見を踏まえた考え方と育ちのプ

26

権利主体としての乳幼児の最善の利益を考慮するにあたっては、こども基本法の目的や理念に

のっとり、

『育ちのヴィジョン』で示す考え方を参考とすることも望ましい。

27

児童福祉法においても、児童は「適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ

れ、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の

福祉を等しく保障される権利」を有し、また、国民は「児童が良好な環境において生まれ、か

つ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならな

い」こととされている。

28

科学的知見に基づき、いわゆる「3歳児神話(こどもは3歳までは、常時家庭において母親の

手で育てないと、こどものその後の成長に悪影響を及ぼすという言説)

」には根拠がないとされ

ている。

15

「こども

の誕生前から幼児期まで」のこどもの育ちに係る最低限の質の保障と質の向

上は、権利主体としての乳幼児の権利を守る観点に立ち返り、こども基本法

にのっとり、こどもの権利に基づき保障していくことが望ましい。

(2)「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める

①育ちの鍵となる「安心と挑戦の循環」

○「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」の最たる特徴は、

「アタッチメント

(愛着)」の形成と豊かな「遊びと体験」が重要ということである。これらが

生涯にわたるウェルビーイング向上の土台をつくる。本答申では、このこど

もの育ちの鍵となる考え方を「安心と挑戦の循環」として整理した。

○乳幼児期の安定した「アタッチメント(愛着)」は、こどもに自分自身や周囲

の人、社会への安心感をもたらす。その安心感の下で、こどもは「遊びと体

験」などを通して外の世界への挑戦を重ね、世界を広げていくことができる

のであり、その過程をおとなが見守りこどもの挑戦したい気持ちを受け止め、

こどもが夢中になって遊ぶことを通して自己肯定感等が育まれていくことが

重要である。このような「安心と挑戦の循環」は、こどもの将来の自立に向

けても重要な経験である。

②幼児期までのこどもの育ちに必要な「アタッチメント(愛着)」の形成

○各分野の専門性の中で議論されてきた、こどもの育ちに必要な「アタッチメ

ント(愛着)」の位置づけやその重要性について、全ての人とわかりやすく共

有することが大切である。例えば「『愛着』の対象は母親、血縁関係にある者

でなければならない」などの過去の社会通説28にとらわれず、乳幼児期に真に

必要な愛着について、全ての人と、科学的知見を踏まえた考え方と育ちのプ

26

権利主体としての乳幼児の最善の利益を考慮するにあたっては、こども基本法の目的や理念に

のっとり、

『育ちのヴィジョン』で示す考え方を参考とすることも望ましい。

27

児童福祉法においても、児童は「適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ

れ、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の

福祉を等しく保障される権利」を有し、また、国民は「児童が良好な環境において生まれ、か

つ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、

その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならな

い」こととされている。

28

科学的知見に基づき、いわゆる「3歳児神話(こどもは3歳までは、常時家庭において母親の

手で育てないと、こどものその後の成長に悪影響を及ぼすという言説)

」には根拠がないとされ

ている。

15