よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (63 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

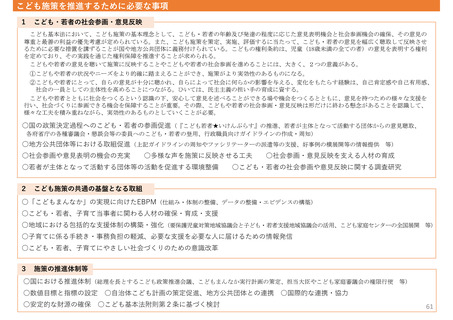

こども施策を推進するために必要な事項

1

こども・若者の社会参画・意見反映

こども基本法において、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の

尊重と最善の利益の優先考慮が定められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させ

るために必要な措置を講ずることが国や地方公共団体に義務付けられている。こどもの権利条約は、児童(18歳未満の全ての者)の意見を表明する権利

を定めており、その実践を通じた権利保障を推進することが求められる。

こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることには、大きく、2つの意義がある。

①こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。

②こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、

社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。

こどもや若者とともに社会をつくるという認識の下、安心して意見を述べることができる場や機会をつくるとともに、意見を持つための様々な支援を

行い、社会づくりに参画できる機会を保障することが重要。その際、こどもや若者の社会参画・意見反映は形だけに終わる懸念があることを認識して、

様々な工夫を積み重ねながら、実効性のあるものとしていくことが必要。

○国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進(『こども若者★いけんぷらす』の推進、若者が主体となって活動する団体からの意見聴取、

各府省庁の各種審議会・懇談会等の委員へのこども・若者の登用、行政職員向けガイドラインの作成・周知)

○地方公共団体等における取組促進(上記ガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供 等)

○社会参画や意見表明の機会の充実

○多様な声を施策に反映させる工夫

○若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備

2

○社会参画・意見反映を支える人材の育成

○こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究

こども施策の共通の基盤となる取組

○「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(仕組み・体制の整備、データの整備・エビデンスの構築)

○こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援

○地域における包括的な支援体制の構築・強化(要保護児童対策地域協議会と子ども・若者支援地域協議会の活用、こども家庭センターの全国展開 等)

○子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信

○こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

3

施策の推進体制等

○国における推進体制(総理を長とするこども政策推進会議、こどもまんなか実行計画の策定、担当大臣やこども家庭審議会の権限行使 等)

○数値目標と指標の設定 ○自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携 ○国際的な連携・協力

○安定的な財源の確保 ○こども基本法附則第2条に基づく検討

61

1

こども・若者の社会参画・意見反映

こども基本法において、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の

尊重と最善の利益の優先考慮が定められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させ

るために必要な措置を講ずることが国や地方公共団体に義務付けられている。こどもの権利条約は、児童(18歳未満の全ての者)の意見を表明する権利

を定めており、その実践を通じた権利保障を推進することが求められる。

こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることには、大きく、2つの意義がある。

①こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。

②こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、

社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。

こどもや若者とともに社会をつくるという認識の下、安心して意見を述べることができる場や機会をつくるとともに、意見を持つための様々な支援を

行い、社会づくりに参画できる機会を保障することが重要。その際、こどもや若者の社会参画・意見反映は形だけに終わる懸念があることを認識して、

様々な工夫を積み重ねながら、実効性のあるものとしていくことが必要。

○国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進(『こども若者★いけんぷらす』の推進、若者が主体となって活動する団体からの意見聴取、

各府省庁の各種審議会・懇談会等の委員へのこども・若者の登用、行政職員向けガイドラインの作成・周知)

○地方公共団体等における取組促進(上記ガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供 等)

○社会参画や意見表明の機会の充実

○多様な声を施策に反映させる工夫

○若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備

2

○社会参画・意見反映を支える人材の育成

○こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究

こども施策の共通の基盤となる取組

○「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(仕組み・体制の整備、データの整備・エビデンスの構築)

○こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援

○地域における包括的な支援体制の構築・強化(要保護児童対策地域協議会と子ども・若者支援地域協議会の活用、こども家庭センターの全国展開 等)

○子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信

○こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

3

施策の推進体制等

○国における推進体制(総理を長とするこども政策推進会議、こどもまんなか実行計画の策定、担当大臣やこども家庭審議会の権限行使 等)

○数値目標と指標の設定 ○自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携 ○国際的な連携・協力

○安定的な財源の確保 ○こども基本法附則第2条に基づく検討

61