よむ、つかう、まなぶ。

参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (61 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

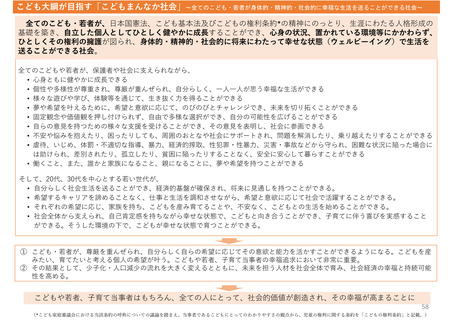

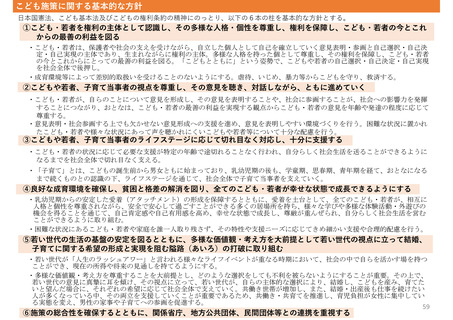

こども施策に関する基本的な方針

日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。

①こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれ

からの最善の利益を図る

・こども・若者は、保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選択・自己決

定・自己実現の主体であり、生まれながらに権利の主体。多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者

の今とこれからにとっての最善の利益を図る。「こどもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実現

を社会全体で後押し。

・成育環境等によって差別的取扱いを受けることのないようにする。虐待、いじめ、暴力等からこどもを守り、救済する。

②こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく

・こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に参画することが、社会への影響力を発揮

することにつながり、おとなは、こども・若者の最善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて

尊重する。

・意見表明・社会参画する上でも欠かせない意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境づくりを行う。困難な状況に置かれ

たこども・若者や様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者等について十分な配慮を行う。

③こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する

・こども・若者の状況に応じて必要な支援が特定の年齢で途切れることなく行われ、自分らしく社会生活を送ることができるように

なるまでを社会全体で切れ目なく支える。

・「子育て」とは、こどもの誕生前から男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童期、思春期、青年期を経て、おとなになる

まで続くものとの認識の下、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事者を支えていく。

④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする

・乳幼児期からの安定した愛着(アタッチメント)の形成を保障するとともに、愛着を土台として、全てのこども・若者が、相互に

人格と個性を尊重されながら、安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの

機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生活を営む

ことができるように取り組む。

・困難な状況にあるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細かい支援や合理的配慮を行う。

⑤若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、

子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む

・若い世代が「人生のラッシュアワー」と言われる様々なライフイベントが重なる時期において、社会の中で自らを活かす場を持つ

ことができ、現在の所得や将来の見通しを持てるようにする。

・多様な価値観・考え方を尊重することを大前提とし、どのような選択をしても不利を被らないようにすることが重要。その上で、

若い世代の意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てた

いと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で支えていく。共働き世帯が増加し、また、結婚・出産後も仕事を続けたい

人が多くなっている中、その両立を支援していくことが重要であるため、共働き・共育てを推進し、育児負担が女性に集中してい

る実態を変え、男性の家事や子育てへの参画を促進する。

59

⑥施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する

日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。

①こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれ

からの最善の利益を図る

・こども・若者は、保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選択・自己決

定・自己実現の主体であり、生まれながらに権利の主体。多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者

の今とこれからにとっての最善の利益を図る。「こどもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実現

を社会全体で後押し。

・成育環境等によって差別的取扱いを受けることのないようにする。虐待、いじめ、暴力等からこどもを守り、救済する。

②こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく

・こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に参画することが、社会への影響力を発揮

することにつながり、おとなは、こども・若者の最善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて

尊重する。

・意見表明・社会参画する上でも欠かせない意見形成への支援を進め、意見を表明しやすい環境づくりを行う。困難な状況に置かれ

たこども・若者や様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者等について十分な配慮を行う。

③こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する

・こども・若者の状況に応じて必要な支援が特定の年齢で途切れることなく行われ、自分らしく社会生活を送ることができるように

なるまでを社会全体で切れ目なく支える。

・「子育て」とは、こどもの誕生前から男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童期、思春期、青年期を経て、おとなになる

まで続くものとの認識の下、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事者を支えていく。

④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする

・乳幼児期からの安定した愛着(アタッチメント)の形成を保障するとともに、愛着を土台として、全てのこども・若者が、相互に

人格と個性を尊重されながら、安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの

機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生活を営む

ことができるように取り組む。

・困難な状況にあるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細かい支援や合理的配慮を行う。

⑤若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、

子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む

・若い世代が「人生のラッシュアワー」と言われる様々なライフイベントが重なる時期において、社会の中で自らを活かす場を持つ

ことができ、現在の所得や将来の見通しを持てるようにする。

・多様な価値観・考え方を尊重することを大前提とし、どのような選択をしても不利を被らないようにすることが重要。その上で、

若い世代の意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てた

いと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で支えていく。共働き世帯が増加し、また、結婚・出産後も仕事を続けたい

人が多くなっている中、その両立を支援していくことが重要であるため、共働き・共育てを推進し、育児負担が女性に集中してい

る実態を変え、男性の家事や子育てへの参画を促進する。

59

⑥施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する