よむ、つかう、まなぶ。

(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html |

| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

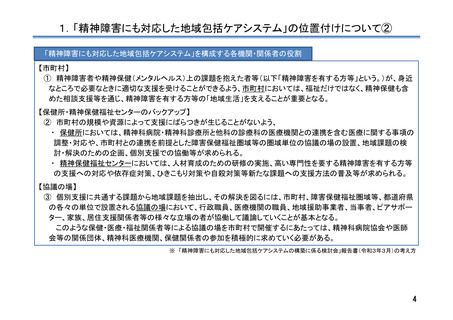

1.「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の位置付けについて③

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構成する各機関・関係者の役割(前頁からの続き)

【精神科医療機関】

④ 精神障害を有する方等がかかりつけとしている精神科医療機関においては、精神科医療機関の多職種及び地域

援助事業者、地域包括支援センター等や行政機関の職員等と連携しながらチームを総括し、ケースマネジメントを行

うことや、精神科以外の診療科との連携を図り身体合併症等に対応すること等、いわゆる「かかりつけ精神科医」機

能を果たすことが求められる。また、他科の「かかりつけ医」との連携の強化が有効である。

精神科医療機関には、入院中の精神障害を有する方等が地域で安心して生活することができるよう退院後支援を

推進する役割もある。精神障害を有する方等へのわかりやすい説明や意思決定の支援等を含めた権利擁護のため

の取組の更なる充実を図ることが求められる。

精神障害を有する方等の地域生活を支えるための重要な基盤の一つとして、精神科救急医療体制を整備すること

は、誰もが必要な時に適切な精神医療を受けることができる体制を構築する観点から特に求められており、整備に必

要な諸制度による手当てを行う必要がある。

【長期在院者支援】

⑤ 長期在院者への支援について、市町村が精神保健福祉センターや保健所の支援の下、精神科病院との連携を前

提に、病院を訪問し、利用可能な制度の説明等を行う取組を、制度上位置付ける必要がある。

【ピアサポーター】

⑥ ピアサポーターには多職種との協働により、専門職等の当事者理解の促進及び意識の変化や支援の質の向上、

普及啓発や教育、精神保健相談、意思決定支援等に寄与することが期待される。身近に経験を共有できる仲間や

ロールモデルの存在があることにより、エンパワメントを主眼としながら、内面的にも社会的にもリカバリーしていくこと

ができるよう、ピアサポートの活用を更に進める必要がある。

【家族】

⑦ 精神障害を有する方等の家族にとっても、必要な時に適切な支援を受けられる体制が重要であり、市町村等は協

議の場に家族の参画を推進し、家族のニーズを踏まえた家族支援の体制について話し合い、これを踏まえ、わかり

やすい相談窓口の設置等の取組の推進が求められる。

※ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書(令和3年3月)の考え方

5

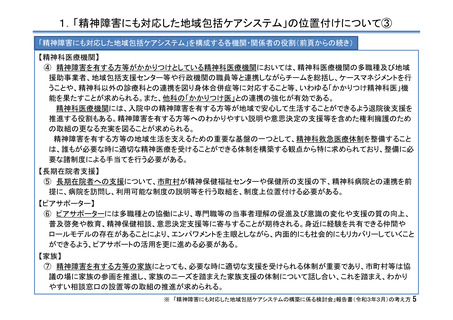

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構成する各機関・関係者の役割(前頁からの続き)

【精神科医療機関】

④ 精神障害を有する方等がかかりつけとしている精神科医療機関においては、精神科医療機関の多職種及び地域

援助事業者、地域包括支援センター等や行政機関の職員等と連携しながらチームを総括し、ケースマネジメントを行

うことや、精神科以外の診療科との連携を図り身体合併症等に対応すること等、いわゆる「かかりつけ精神科医」機

能を果たすことが求められる。また、他科の「かかりつけ医」との連携の強化が有効である。

精神科医療機関には、入院中の精神障害を有する方等が地域で安心して生活することができるよう退院後支援を

推進する役割もある。精神障害を有する方等へのわかりやすい説明や意思決定の支援等を含めた権利擁護のため

の取組の更なる充実を図ることが求められる。

精神障害を有する方等の地域生活を支えるための重要な基盤の一つとして、精神科救急医療体制を整備すること

は、誰もが必要な時に適切な精神医療を受けることができる体制を構築する観点から特に求められており、整備に必

要な諸制度による手当てを行う必要がある。

【長期在院者支援】

⑤ 長期在院者への支援について、市町村が精神保健福祉センターや保健所の支援の下、精神科病院との連携を前

提に、病院を訪問し、利用可能な制度の説明等を行う取組を、制度上位置付ける必要がある。

【ピアサポーター】

⑥ ピアサポーターには多職種との協働により、専門職等の当事者理解の促進及び意識の変化や支援の質の向上、

普及啓発や教育、精神保健相談、意思決定支援等に寄与することが期待される。身近に経験を共有できる仲間や

ロールモデルの存在があることにより、エンパワメントを主眼としながら、内面的にも社会的にもリカバリーしていくこと

ができるよう、ピアサポートの活用を更に進める必要がある。

【家族】

⑦ 精神障害を有する方等の家族にとっても、必要な時に適切な支援を受けられる体制が重要であり、市町村等は協

議の場に家族の参画を推進し、家族のニーズを踏まえた家族支援の体制について話し合い、これを踏まえ、わかり

やすい相談窓口の設置等の取組の推進が求められる。

※ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書(令和3年3月)の考え方

5