よむ、つかう、まなぶ。

(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html |

| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

精神障害者の意思決定及び意思表明支援に関する研究

-入院中の精神障害者の権利擁護に関する研究-(R1年度)

参考1

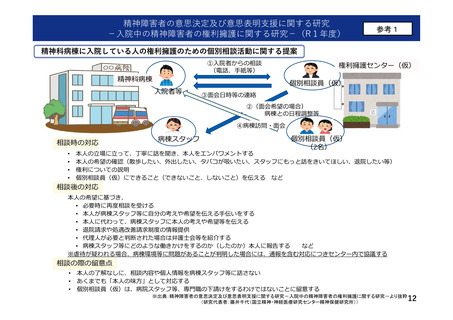

精神科病棟に入院している人の権利擁護のための個別相談活動に関する提案

①入院者からの相談

(電話、手紙等)

精神科病棟

入院者等

権利擁護センター(仮)

個別相談員(仮)

③面会日時等の連絡

②(面会希望の場合)

病棟との日程調整等

④病棟訪問・面会

相談時の対応

•

•

•

•

病棟スタッフ

個別相談員(仮)

(2名)

本人の立場に立って、丁寧に話を聞き、本人をエンパワメントする

本人の希望の確認(散歩したい、外出したい、タバコが吸いたい、スタッフにもっと話をきいてほしい、退院したい等)

権利についての説明

個別相談員(仮)にできること(できないこと、しないこと)を伝える など

相談後の対応

本人の希望に基づき、

• 必要時に再度相談を受ける

• 本人が病棟スタッフ等に自分の考えや希望を伝える手伝いをする

• 本人に代わって、病棟スタッフに本人の考えや希望等を伝える

• 退院請求や処遇改善請求制度の情報提供

• 代理人が必要と判断された場合は弁護士会等を紹介する

• 病棟スタッフ等にどのような働きかけをするのか(したのか)本人に報告する

など

※虐待が疑われる場合、病棟環境等に問題があることが判明した場合には、通報を含む対応につきセンター内で協議する

相談の際の留意点

•

•

•

本人の了解なしに、相談内容や個人情報を病棟スタッフ等に話さない

あくまでも「本人の味方」として対応する

個別相談員(仮)は、病院スタッフ等、専門職の下請けをするわけではないことに留意する

※出典:精神障害者の意思決定及び意思表明支援に関する研究-入院中の精神障害者の権利擁護に関する研究-より抜粋

12

(研究代表者:藤井千代(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所))

-入院中の精神障害者の権利擁護に関する研究-(R1年度)

参考1

精神科病棟に入院している人の権利擁護のための個別相談活動に関する提案

①入院者からの相談

(電話、手紙等)

精神科病棟

入院者等

権利擁護センター(仮)

個別相談員(仮)

③面会日時等の連絡

②(面会希望の場合)

病棟との日程調整等

④病棟訪問・面会

相談時の対応

•

•

•

•

病棟スタッフ

個別相談員(仮)

(2名)

本人の立場に立って、丁寧に話を聞き、本人をエンパワメントする

本人の希望の確認(散歩したい、外出したい、タバコが吸いたい、スタッフにもっと話をきいてほしい、退院したい等)

権利についての説明

個別相談員(仮)にできること(できないこと、しないこと)を伝える など

相談後の対応

本人の希望に基づき、

• 必要時に再度相談を受ける

• 本人が病棟スタッフ等に自分の考えや希望を伝える手伝いをする

• 本人に代わって、病棟スタッフに本人の考えや希望等を伝える

• 退院請求や処遇改善請求制度の情報提供

• 代理人が必要と判断された場合は弁護士会等を紹介する

• 病棟スタッフ等にどのような働きかけをするのか(したのか)本人に報告する

など

※虐待が疑われる場合、病棟環境等に問題があることが判明した場合には、通報を含む対応につきセンター内で協議する

相談の際の留意点

•

•

•

本人の了解なしに、相談内容や個人情報を病棟スタッフ等に話さない

あくまでも「本人の味方」として対応する

個別相談員(仮)は、病院スタッフ等、専門職の下請けをするわけではないことに留意する

※出典:精神障害者の意思決定及び意思表明支援に関する研究-入院中の精神障害者の権利擁護に関する研究-より抜粋

12

(研究代表者:藤井千代(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所))

関連画像

ページ内で利用されている画像ファイルです。

有料会員登録をして頂くことで、このページ内で利用されている画像を個別に閲覧・ダウンロードすることができるようになります。