よむ、つかう、まなぶ。

(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html |

| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

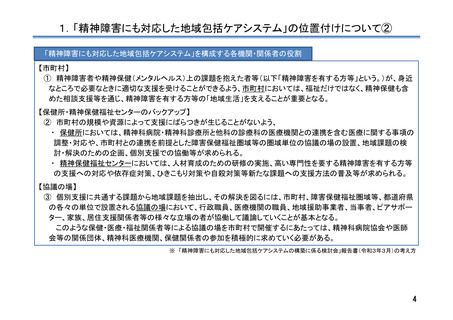

1.「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の位置付けについて②

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構成する各機関・関係者の役割

【市町村】

① 精神障害者や精神保健(メンタルヘルス)上の課題を抱えた者等(以下「精神障害を有する方等」という。)が、身近

なところで必要なときに適切な支援を受けることができるよう、市町村においては、福祉だけではなく、精神保健も含

めた相談支援等を通じ、精神障害を有する方等の「地域生活」を支えることが重要となる。

【保健所・精神保健福祉センターのバックアップ】

② 市町村の規模や資源によって支援にばらつきが生じることがないよう、

・ 保健所においては、精神科病院・精神科診療所と他科の診療科の医療機関との連携を含む医療に関する事項の

調整・対応や、市町村との連携を前提とした障害保健福祉圏域等の圏域単位の協議の場の設置、地域課題の検

討・解決のための企画、個別支援での協働等が求められる。

・ 精神保健福祉センターにおいては、人材育成のための研修の実施、高い専門性を要する精神障害を有する方等

の支援への対応や依存症対策、ひきこもり対策や自殺対策等新たな課題への支援方法の普及等が求められる。

【協議の場】

③ 個別支援に共通する課題から地域課題を抽出し、その解決を図るには、市町村、障害保健福祉圏域等、都道府県

の各々の単位で設置される協議の場において、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポー

ター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本となる。

このような保健・医療・福祉関係者等による協議の場を市町村で開催するにあたっては、精神科病院協会や医師

会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求めていく必要がある。

※ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書(令和3年3月)の考え方

4

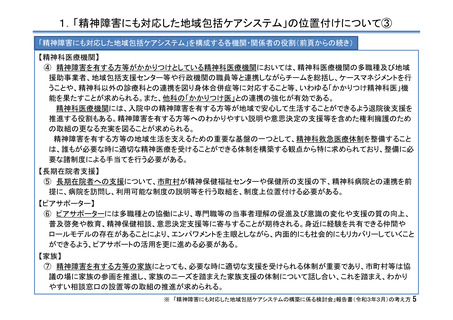

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構成する各機関・関係者の役割

【市町村】

① 精神障害者や精神保健(メンタルヘルス)上の課題を抱えた者等(以下「精神障害を有する方等」という。)が、身近

なところで必要なときに適切な支援を受けることができるよう、市町村においては、福祉だけではなく、精神保健も含

めた相談支援等を通じ、精神障害を有する方等の「地域生活」を支えることが重要となる。

【保健所・精神保健福祉センターのバックアップ】

② 市町村の規模や資源によって支援にばらつきが生じることがないよう、

・ 保健所においては、精神科病院・精神科診療所と他科の診療科の医療機関との連携を含む医療に関する事項の

調整・対応や、市町村との連携を前提とした障害保健福祉圏域等の圏域単位の協議の場の設置、地域課題の検

討・解決のための企画、個別支援での協働等が求められる。

・ 精神保健福祉センターにおいては、人材育成のための研修の実施、高い専門性を要する精神障害を有する方等

の支援への対応や依存症対策、ひきこもり対策や自殺対策等新たな課題への支援方法の普及等が求められる。

【協議の場】

③ 個別支援に共通する課題から地域課題を抽出し、その解決を図るには、市町村、障害保健福祉圏域等、都道府県

の各々の単位で設置される協議の場において、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポー

ター、家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本となる。

このような保健・医療・福祉関係者等による協議の場を市町村で開催するにあたっては、精神科病院協会や医師

会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の参加を積極的に求めていく必要がある。

※ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書(令和3年3月)の考え方

4