よむ、つかう、まなぶ。

(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html |

| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

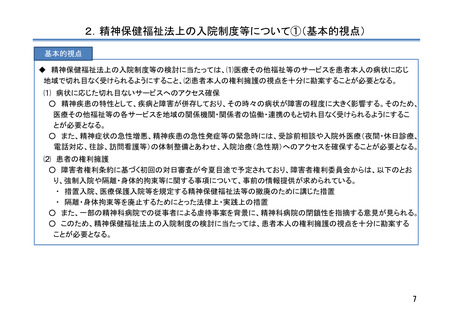

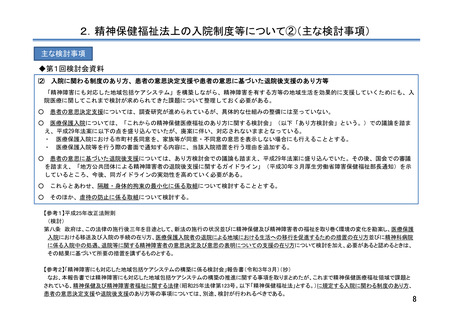

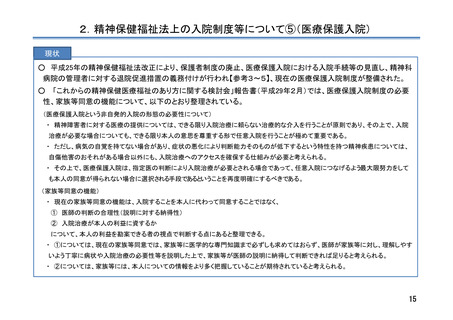

2.精神保健福祉法上の入院制度等について⑤(医療保護入院)

現状

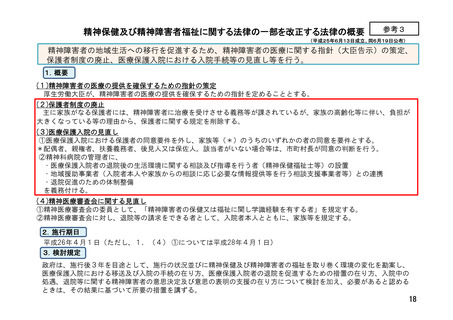

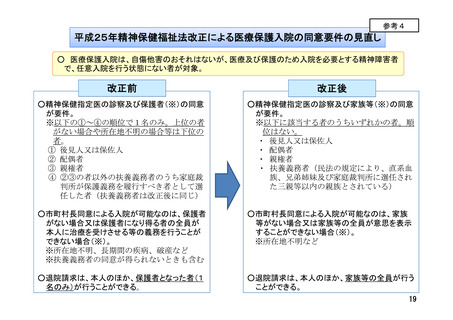

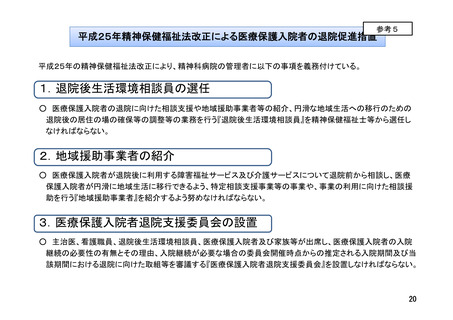

○ 平成25年の精神保健福祉法改正により、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し、精神科

病院の管理者に対する退院促進措置の義務付けが行われ【参考3~5】、現在の医療保護入院制度が整備された。

○ 「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成29年2月)では、医療保護入院制度の必要

性、家族等同意の機能について、以下のとおり整理されている。

(医療保護入院という非自発的入院の形態の必要性について)

・ 精神障害者に対する医療の提供については、できる限り入院治療に頼らない治療的な介入を行うことが原則であり、その上で、入院

治療が必要な場合についても、できる限り本人の意思を尊重する形で任意入院を行うことが極めて重要である。

・ ただし、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、

自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組みが必要と考えられる。

・ その上で、医療保護入院は、指定医の判断により入院治療が必要とされる場合であって、任意入院につなげるよう最大限努力をして

も本人の同意が得られない場合に選択される手段であるということを再度明確にするべきである。

(家族等同意の機能)

・ 現在の家族等同意の機能は、入院することを本人に代わって同意することではなく、

① 医師の判断の合理性(説明に対する納得性)

② 入院治療が本人の利益に資するか

について、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると整理できる。

・ ①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必ずしも求めてはおらず、医師が家族等に対し、理解しやす

いよう丁寧に病状や入院治療の必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得して判断できれば足りると考えられる。

・ ②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握していることが期待されていると考えられる。

15

現状

○ 平成25年の精神保健福祉法改正により、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し、精神科

病院の管理者に対する退院促進措置の義務付けが行われ【参考3~5】、現在の医療保護入院制度が整備された。

○ 「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成29年2月)では、医療保護入院制度の必要

性、家族等同意の機能について、以下のとおり整理されている。

(医療保護入院という非自発的入院の形態の必要性について)

・ 精神障害者に対する医療の提供については、できる限り入院治療に頼らない治療的な介入を行うことが原則であり、その上で、入院

治療が必要な場合についても、できる限り本人の意思を尊重する形で任意入院を行うことが極めて重要である。

・ ただし、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、

自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組みが必要と考えられる。

・ その上で、医療保護入院は、指定医の判断により入院治療が必要とされる場合であって、任意入院につなげるよう最大限努力をして

も本人の同意が得られない場合に選択される手段であるということを再度明確にするべきである。

(家族等同意の機能)

・ 現在の家族等同意の機能は、入院することを本人に代わって同意することではなく、

① 医師の判断の合理性(説明に対する納得性)

② 入院治療が本人の利益に資するか

について、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると整理できる。

・ ①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必ずしも求めてはおらず、医師が家族等に対し、理解しやす

いよう丁寧に病状や入院治療の必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得して判断できれば足りると考えられる。

・ ②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握していることが期待されていると考えられる。

15