よむ、つかう、まなぶ。

(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (31 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html |

| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

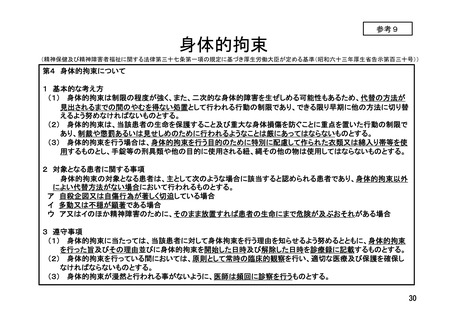

参考9

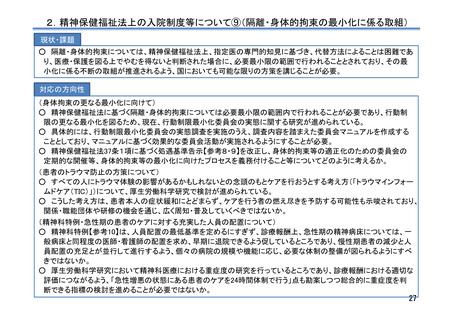

身体的拘束

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和六十三年厚生省告示第百三十号))

第4 身体的拘束について

1 基本的な考え方

(1) 身体的拘束は制限の程度が強く、また、二次的な身体的障害を生ぜしめる可能性もあるため、代替の方法が

見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替

えるよう努めなければないものとする。

(2) 身体的拘束は、当該患者の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限で

あり、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならないものとする。

(3) 身体的拘束を行う場合は、身体的拘束を行う目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使

用するものとし、手錠等の刑具類や他の目的に使用される紐、縄その他の物は使用してはならないものとする。

2 対象となる患者に関する事項

身体的拘束の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、身体的拘束以外

によい代替方法がない場合において行われるものとする。

ア 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合

イ 多動又は不穏が顕著である場合

ウ ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合

3 遵守事項

(1) 身体的拘束に当たっては、当該患者に対して身体拘束を行う理由を知らせるよう努めるとともに、身体的拘束

を行った旨及びその理由並びに身体的拘束を開始した日時及び解除した日時を診療録に記載するものとする。

(2) 身体的拘束を行っている間においては、原則として常時の臨床的観察を行い、適切な医療及び保護を確保し

なければならないものとする。

(3) 身体的拘束が漫然と行われる事がないように、医師は頻回に診察を行うものとする。

30

身体的拘束

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和六十三年厚生省告示第百三十号))

第4 身体的拘束について

1 基本的な考え方

(1) 身体的拘束は制限の程度が強く、また、二次的な身体的障害を生ぜしめる可能性もあるため、代替の方法が

見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替

えるよう努めなければないものとする。

(2) 身体的拘束は、当該患者の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限で

あり、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならないものとする。

(3) 身体的拘束を行う場合は、身体的拘束を行う目的のために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使

用するものとし、手錠等の刑具類や他の目的に使用される紐、縄その他の物は使用してはならないものとする。

2 対象となる患者に関する事項

身体的拘束の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者であり、身体的拘束以外

によい代替方法がない場合において行われるものとする。

ア 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合

イ 多動又は不穏が顕著である場合

ウ ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合

3 遵守事項

(1) 身体的拘束に当たっては、当該患者に対して身体拘束を行う理由を知らせるよう努めるとともに、身体的拘束

を行った旨及びその理由並びに身体的拘束を開始した日時及び解除した日時を診療録に記載するものとする。

(2) 身体的拘束を行っている間においては、原則として常時の臨床的観察を行い、適切な医療及び保護を確保し

なければならないものとする。

(3) 身体的拘束が漫然と行われる事がないように、医師は頻回に診察を行うものとする。

30