よむ、つかう、まなぶ。

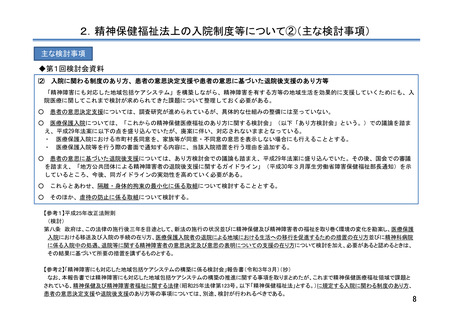

(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html |

| 出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

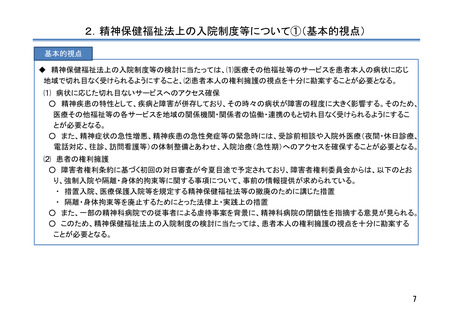

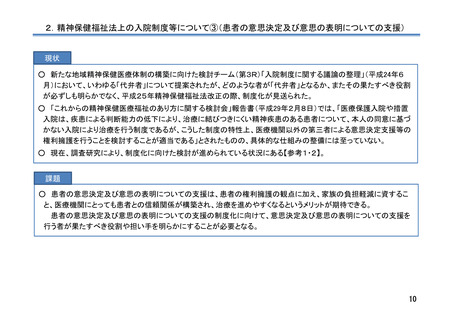

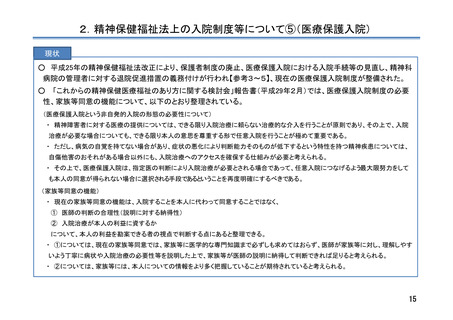

2.精神保健福祉法上の入院制度等について③(患者の意思決定及び意思の表明についての支援)

現状

○ 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)「入院制度に関する議論の整理」(平成24年6

月)において、いわゆる「代弁者」について提案されたが、どのような者が「代弁者」となるか、またその果たすべき役割

が必ずしも明らかでなく、平成25年精神保健福祉法改正の際、制度化が見送られた。

○ 「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成29年2月8日)では、「医療保護入院や措置

入院は、疾患による判断能力の低下により、治療に結びつきにくい精神疾患のある患者について、本人の同意に基づ

かない入院により治療を行う制度であるが、こうした制度の特性上、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の

権利擁護を行うことを検討することが適当である」とされたものの、具体的な仕組みの整備には至っていない。

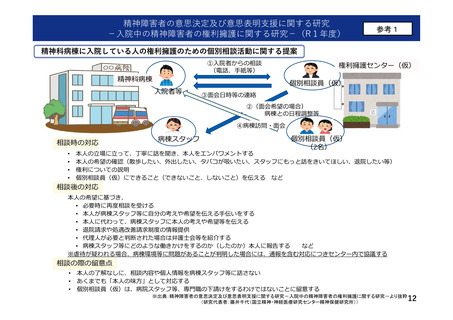

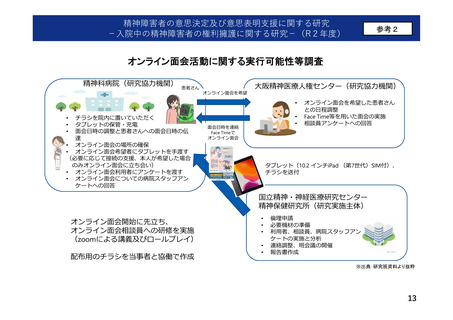

○ 現在、調査研究により、制度化に向けた検討が進められている状況にある【参考1・2】。

課題

○ 患者の意思決定及び意思の表明についての支援は、患者の権利擁護の観点に加え、家族の負担軽減に資するこ

と、医療機関にとっても患者との信頼関係が構築され、治療を進めやすくなるというメリットが期待できる。

患者の意思決定及び意思の表明についての支援の制度化に向けて、意思決定及び意思の表明についての支援を

行う者が果たすべき役割や担い手を明らかにすることが必要となる。

10

現状

○ 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム(第3R)「入院制度に関する議論の整理」(平成24年6

月)において、いわゆる「代弁者」について提案されたが、どのような者が「代弁者」となるか、またその果たすべき役割

が必ずしも明らかでなく、平成25年精神保健福祉法改正の際、制度化が見送られた。

○ 「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書(平成29年2月8日)では、「医療保護入院や措置

入院は、疾患による判断能力の低下により、治療に結びつきにくい精神疾患のある患者について、本人の同意に基づ

かない入院により治療を行う制度であるが、こうした制度の特性上、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の

権利擁護を行うことを検討することが適当である」とされたものの、具体的な仕組みの整備には至っていない。

○ 現在、調査研究により、制度化に向けた検討が進められている状況にある【参考1・2】。

課題

○ 患者の意思決定及び意思の表明についての支援は、患者の権利擁護の観点に加え、家族の負担軽減に資するこ

と、医療機関にとっても患者との信頼関係が構築され、治療を進めやすくなるというメリットが期待できる。

患者の意思決定及び意思の表明についての支援の制度化に向けて、意思決定及び意思の表明についての支援を

行う者が果たすべき役割や担い手を明らかにすることが必要となる。

10