よむ、つかう、まなぶ。

資料2-1第2 回制度部会資料 (18 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4

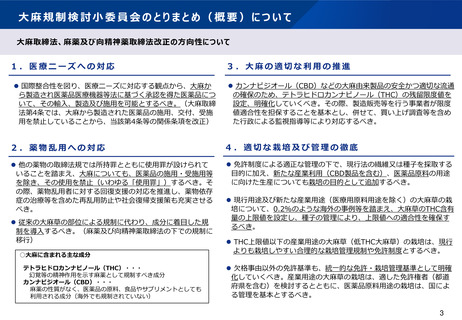

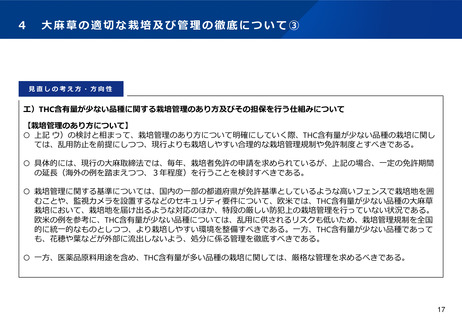

大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について③

見直しの考え方・方向性

エ)THC含有量が少ない品種に関する栽培管理のあり方及びその担保を行う仕組みについて

【栽培管理のあり方について】

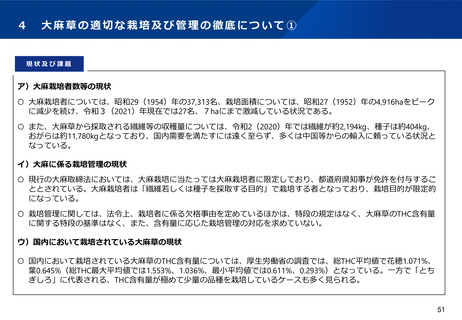

○ 上記 ウ)の検討と相まって、栽培管理のあり方について明確にしていく際、THC含有量が少ない品種の栽培に関し

ては、乱用防止を前提にしつつ、現行よりも栽培しやすい合理的な栽培管理規制や免許制度とすべきである。

○ 具体的には、現行の大麻取締法では、毎年、栽培者免許の申請を求められているが、上記の場合、一定の免許期間

の延長(海外の例を踏まえつつ、3年程度)を行うことを検討すべきである。

○ 栽培管理に関する基準については、国内の一部の都道府県が免許基準としているような高いフェンスで栽培地を囲

むことや、監視カメラを設置するなどのセキュリティ要件について、欧米では、THC含有量が少ない品種の大麻草

栽培において、栽培地を届け出るような対応のほか、特段の厳しい防犯上の栽培管理を行っていない状況である。

欧米の例を参考に、THC含有量が少ない品種については、乱用に供されるリスクも低いため、栽培管理規制を全国

的に統一的なものとしつつ、より栽培しやすい環境を整備すべきである。一方、THC含有量が少ない品種であって

も、花穂や葉などが外部に流出しないよう、処分に係る管理を徹底すべきである。

○ 一方、医薬品原料用途を含め、THC含有量が多い品種の栽培に関しては、厳格な管理を求めるべきである。

17

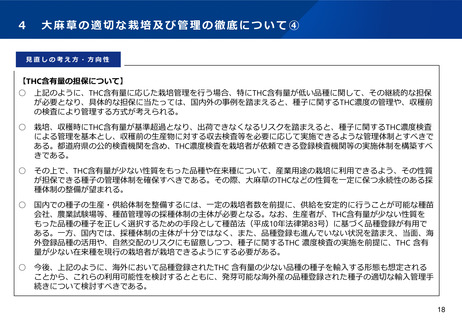

大麻草の適切な栽培及び管理の徹底について③

見直しの考え方・方向性

エ)THC含有量が少ない品種に関する栽培管理のあり方及びその担保を行う仕組みについて

【栽培管理のあり方について】

○ 上記 ウ)の検討と相まって、栽培管理のあり方について明確にしていく際、THC含有量が少ない品種の栽培に関し

ては、乱用防止を前提にしつつ、現行よりも栽培しやすい合理的な栽培管理規制や免許制度とすべきである。

○ 具体的には、現行の大麻取締法では、毎年、栽培者免許の申請を求められているが、上記の場合、一定の免許期間

の延長(海外の例を踏まえつつ、3年程度)を行うことを検討すべきである。

○ 栽培管理に関する基準については、国内の一部の都道府県が免許基準としているような高いフェンスで栽培地を囲

むことや、監視カメラを設置するなどのセキュリティ要件について、欧米では、THC含有量が少ない品種の大麻草

栽培において、栽培地を届け出るような対応のほか、特段の厳しい防犯上の栽培管理を行っていない状況である。

欧米の例を参考に、THC含有量が少ない品種については、乱用に供されるリスクも低いため、栽培管理規制を全国

的に統一的なものとしつつ、より栽培しやすい環境を整備すべきである。一方、THC含有量が少ない品種であって

も、花穂や葉などが外部に流出しないよう、処分に係る管理を徹底すべきである。

○ 一方、医薬品原料用途を含め、THC含有量が多い品種の栽培に関しては、厳格な管理を求めるべきである。

17