よむ、つかう、まなぶ。

資料1-8 副反応疑い報告の状況について (44 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00043.html |

| 出典情報 | 第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(6/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

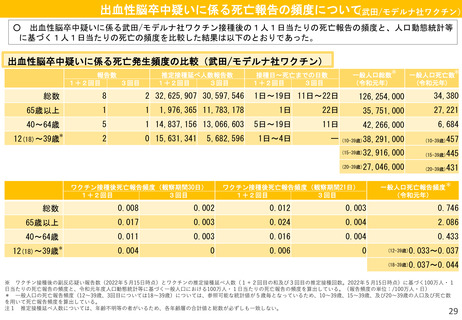

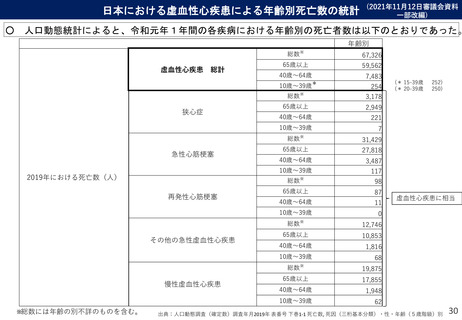

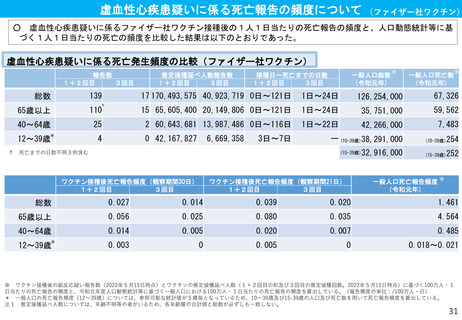

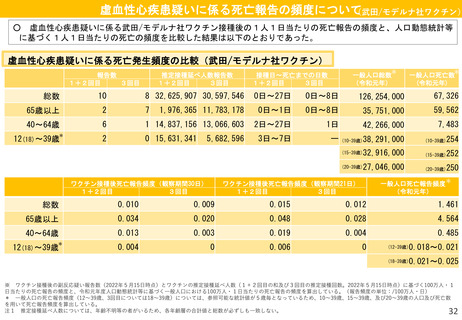

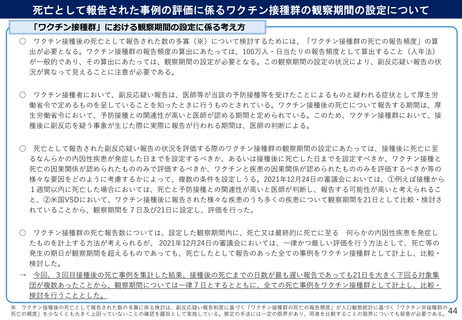

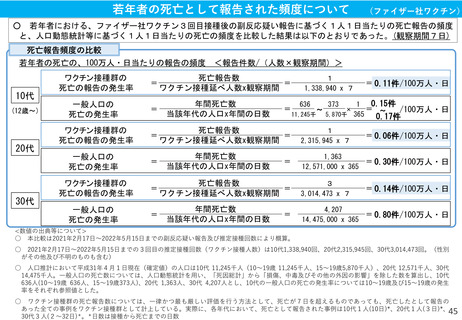

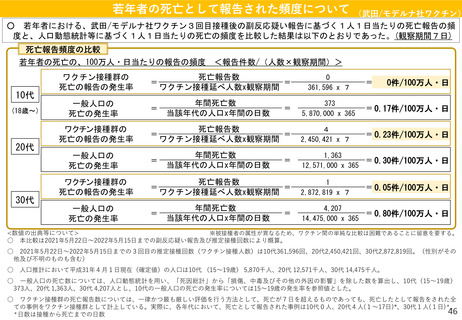

死亡として報告された事例の評価に係るワクチン接種群の観察期間の設定について

「ワクチン接種群」における観察期間の設定に係る考え方

○

ワクチン接種後の死亡として報告された数の多寡(※)について検討するためには、「ワクチン接種群の死亡の報告頻度」の算

出が必要となる。ワクチン接種群の報告頻度の算出にあたっては、100万人・日当たりの報告頻度として算出すること(人年法)

が一般的であり、その算出にあたっては、観察期間の設定が必要となる。この観察期間の設定の状況により、副反応疑い報告の状

況が異なって見えることに注意が必要である。

○

ワクチン接種者において、副反応疑い報告は、医師等が当該の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労

働省令で定めるものを呈していることを知ったときに行うものとされている。ワクチン接種後の死亡について報告する期間は、厚

生労働省令において、予防接種との関連性が高いと医師が認める期間と定められている。このため、ワクチン接種群において、接

種後に副反応を疑う事象が生じた際に実際に報告が行われる期間は、医師の判断による。

○

死亡として報告された副反応疑い報告の状況を評価する際のワクチン接種群の観察期間の設定にあたっては、接種後に死亡に至

るなんらかの内因性疾患が発症した日までを設定するべきか、あるいは接種後に死亡した日までを設定すべきか、ワクチン接種と

死亡の因果関係が認められたもののみで評価するべきか、ワクチンと疾患の因果関係が認められたもののみを評価するべきか等の

様々な要因をどのように考慮するかによって、複数の条件を設定しうる。2021年12月24日の審議会においては、①例えば接種から

1週間以内に死亡した場合においては、死亡と予防接種との関連性が高いと医師が判断し、報告する可能性が高いと考えられるこ

と、②米国VSDにおいて、ワクチン接種後に報告された様々な疾患のうち多くの疾患について観察期間を21日として比較・検討さ

れていることから、観察期間を7日及び21日に設定し、評価を行った。

○

ワクチン接種群の死亡報告数については、設定した観察期間内に、死亡又は最終的に死亡に至る 何らかの内因性疾患を発症し

たものを計上する方法が考えられるが、 2021年12月24日の審議会においては、一律かつ厳しい評価を行う方法として、死亡等の

発生の期日が観察期間を超えるものであっても、死亡したとして報告のあった全ての事例をワクチン接種群として計上し、比較・

検討した。

→

今回、3回目接種後の死亡事例を集計した結果、接種後の死亡までの日数が最も遅い報告であっても21日を大きく下回る対象集

団が複数あったことから、観察期間については一律7日とするとともに、全ての死亡事例をワクチン接種群として計上し、比較・

検討を行うこととした。

※ ワクチン接種後の死亡として報告された数の多寡に係る検討は、副反応疑い報告制度に基づく「ワクチン接種群の死亡の報告頻度」が人口動態統計に基づく「ワクチン非接種群の

死亡の頻度」を少なくとも大きく上回っていないことの確認を趣旨として実施している。推定の手法には一定の限界があり、両者を比較することの限界についても留意が必要である。

44

「ワクチン接種群」における観察期間の設定に係る考え方

○

ワクチン接種後の死亡として報告された数の多寡(※)について検討するためには、「ワクチン接種群の死亡の報告頻度」の算

出が必要となる。ワクチン接種群の報告頻度の算出にあたっては、100万人・日当たりの報告頻度として算出すること(人年法)

が一般的であり、その算出にあたっては、観察期間の設定が必要となる。この観察期間の設定の状況により、副反応疑い報告の状

況が異なって見えることに注意が必要である。

○

ワクチン接種者において、副反応疑い報告は、医師等が当該の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労

働省令で定めるものを呈していることを知ったときに行うものとされている。ワクチン接種後の死亡について報告する期間は、厚

生労働省令において、予防接種との関連性が高いと医師が認める期間と定められている。このため、ワクチン接種群において、接

種後に副反応を疑う事象が生じた際に実際に報告が行われる期間は、医師の判断による。

○

死亡として報告された副反応疑い報告の状況を評価する際のワクチン接種群の観察期間の設定にあたっては、接種後に死亡に至

るなんらかの内因性疾患が発症した日までを設定するべきか、あるいは接種後に死亡した日までを設定すべきか、ワクチン接種と

死亡の因果関係が認められたもののみで評価するべきか、ワクチンと疾患の因果関係が認められたもののみを評価するべきか等の

様々な要因をどのように考慮するかによって、複数の条件を設定しうる。2021年12月24日の審議会においては、①例えば接種から

1週間以内に死亡した場合においては、死亡と予防接種との関連性が高いと医師が判断し、報告する可能性が高いと考えられるこ

と、②米国VSDにおいて、ワクチン接種後に報告された様々な疾患のうち多くの疾患について観察期間を21日として比較・検討さ

れていることから、観察期間を7日及び21日に設定し、評価を行った。

○

ワクチン接種群の死亡報告数については、設定した観察期間内に、死亡又は最終的に死亡に至る 何らかの内因性疾患を発症し

たものを計上する方法が考えられるが、 2021年12月24日の審議会においては、一律かつ厳しい評価を行う方法として、死亡等の

発生の期日が観察期間を超えるものであっても、死亡したとして報告のあった全ての事例をワクチン接種群として計上し、比較・

検討した。

→

今回、3回目接種後の死亡事例を集計した結果、接種後の死亡までの日数が最も遅い報告であっても21日を大きく下回る対象集

団が複数あったことから、観察期間については一律7日とするとともに、全ての死亡事例をワクチン接種群として計上し、比較・

検討を行うこととした。

※ ワクチン接種後の死亡として報告された数の多寡に係る検討は、副反応疑い報告制度に基づく「ワクチン接種群の死亡の報告頻度」が人口動態統計に基づく「ワクチン非接種群の

死亡の頻度」を少なくとも大きく上回っていないことの確認を趣旨として実施している。推定の手法には一定の限界があり、両者を比較することの限界についても留意が必要である。

44