よむ、つかう、まなぶ。

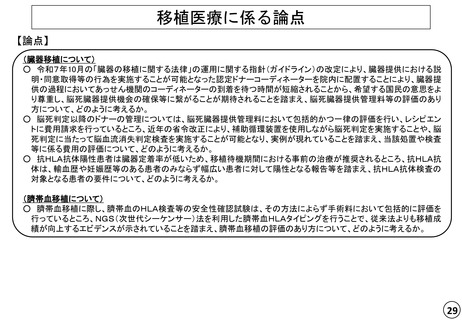

総ー3個別事項について(その4)移植医療 (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65351.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第623回 10/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

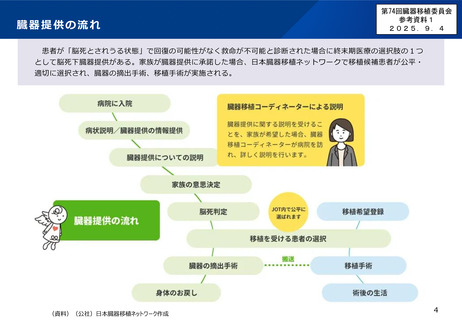

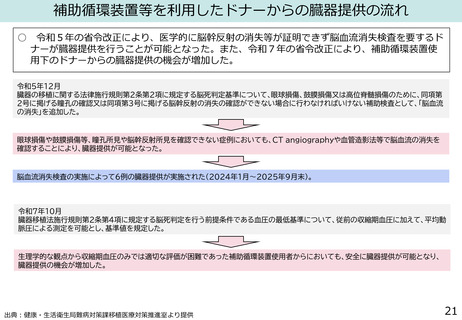

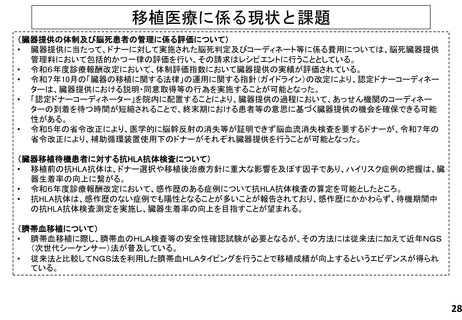

補助循環装置等を利用したドナーからの臓器提供の流れ

○

令和5年の省令改正により、医学的に脳幹反射の消失等が証明できず脳血流消失検査を要するド

ナーが臓器提供を行うことが可能となった。また、令和7年の省令改正により、補助循環装置使

用下のドナーからの臓器提供の機会が増加した。

令和5年12月

臓器の移植に関する法律施行規則第2条第2項に規定する脳死判定基準について、眼球損傷、鼓膜損傷又は高位脊髄損傷のために、同項第

2号に掲げる瞳孔の確認又は同項第3号に掲げる脳幹反射の消失の確認ができない場合に行わなければいけない補助検査として、「脳血流

の消失」を追加した。

眼球損傷や鼓膜損傷等、瞳孔所見や脳幹反射所見を確認できない症例においても、CT angiographyや血管造影法等で脳血流の消失を

確認することにより、臓器提供が可能となった。

脳血流消失検査の実施によって6例の臓器提供が実施された(2024年1月~2025年9月末)。

令和7年10月

臓器移植法施行規則第2条第4項に規定する脳死判定を行う前提条件である血圧の最低基準について、従前の収縮期血圧に加えて、平均動

脈圧による測定を可能とし、基準値を規定した。

生理学的な観点から収縮期血圧のみでは適切な評価が困難であった補助循環装置使用者からにおいても、安全に臓器提供が可能となり、

臓器提供の機会が増加した。

出典:健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室より提供

21

○

令和5年の省令改正により、医学的に脳幹反射の消失等が証明できず脳血流消失検査を要するド

ナーが臓器提供を行うことが可能となった。また、令和7年の省令改正により、補助循環装置使

用下のドナーからの臓器提供の機会が増加した。

令和5年12月

臓器の移植に関する法律施行規則第2条第2項に規定する脳死判定基準について、眼球損傷、鼓膜損傷又は高位脊髄損傷のために、同項第

2号に掲げる瞳孔の確認又は同項第3号に掲げる脳幹反射の消失の確認ができない場合に行わなければいけない補助検査として、「脳血流

の消失」を追加した。

眼球損傷や鼓膜損傷等、瞳孔所見や脳幹反射所見を確認できない症例においても、CT angiographyや血管造影法等で脳血流の消失を

確認することにより、臓器提供が可能となった。

脳血流消失検査の実施によって6例の臓器提供が実施された(2024年1月~2025年9月末)。

令和7年10月

臓器移植法施行規則第2条第4項に規定する脳死判定を行う前提条件である血圧の最低基準について、従前の収縮期血圧に加えて、平均動

脈圧による測定を可能とし、基準値を規定した。

生理学的な観点から収縮期血圧のみでは適切な評価が困難であった補助循環装置使用者からにおいても、安全に臓器提供が可能となり、

臓器提供の機会が増加した。

出典:健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室より提供

21