よむ、つかう、まなぶ。

資料2_安全性と持続可能性を考慮した周産期医療提供体制の構築について (34 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64385.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第2回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

論点

現状と課題

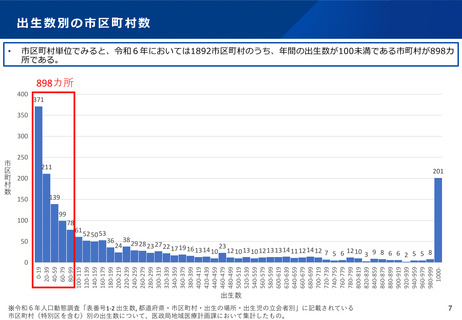

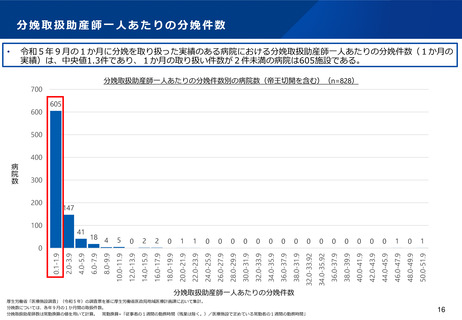

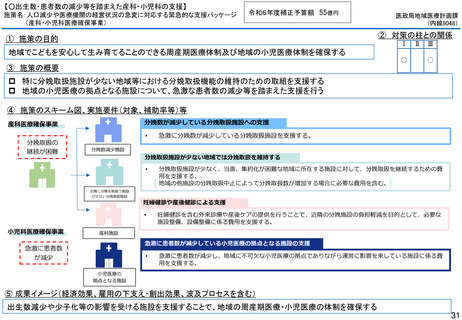

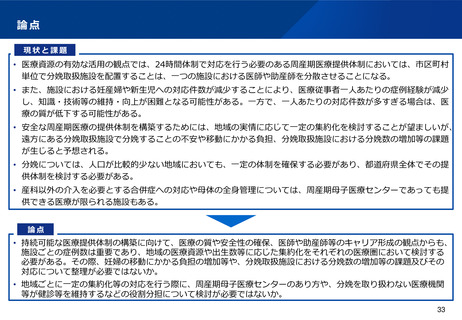

• 医療資源の有効な活用の観点では、24時間体制で対応を行う必要のある周産期医療提供体制においては、市区町村

単位で分娩取扱施設を配置することは、一つの施設における医師や助産師を分散させることになる。

• また、施設における妊産婦や新生児への対応件数が減少することにより、医療従事者一人あたりの症例経験が減少

し、知識・技術等の維持・向上が困難となる可能性がある。一方で、一人あたりの対応件数が多すぎる場合は、医

療の質が低下する可能性がある。

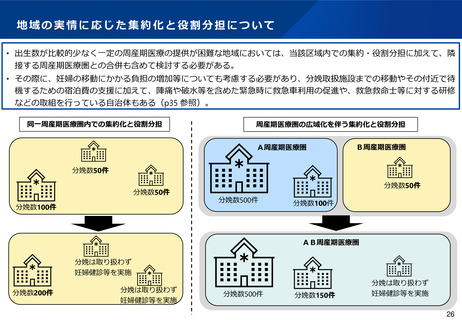

• 安全な周産期医療の提供体制を構築するためには、地域の実情に応じて一定の集約化を検討することが望ましいが、

遠方にある分娩取扱施設で分娩することの不安や移動にかかる負担、分娩取扱施設における分娩数の増加等の課題

が生じると予想される。

• 分娩については、人口が比較的少ない地域においても、一定の体制を確保する必要があり、都道府県全体でその提

供体制を検討する必要がある。

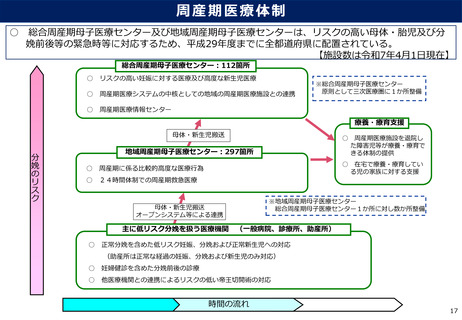

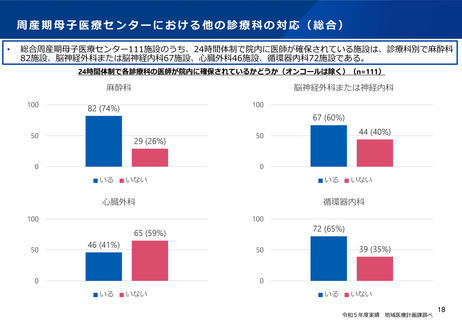

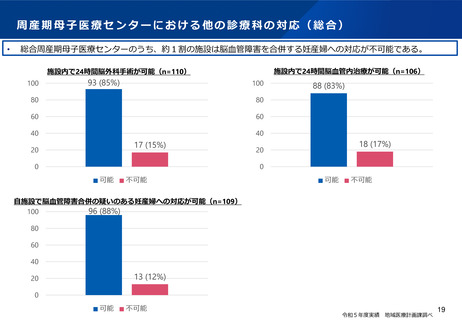

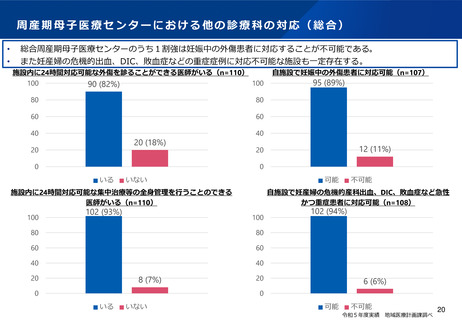

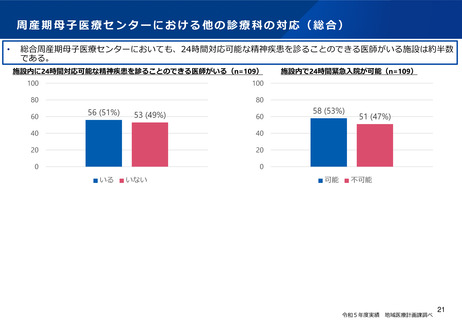

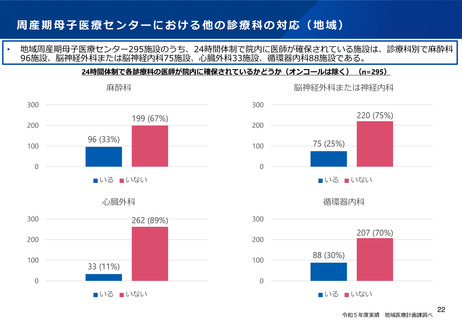

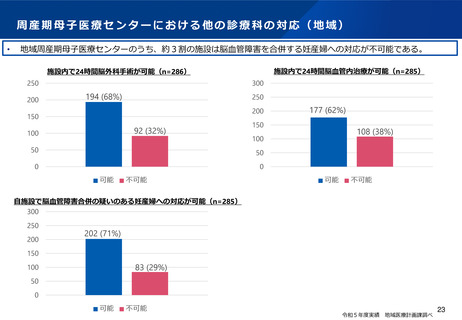

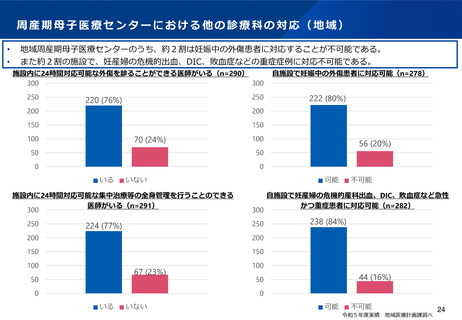

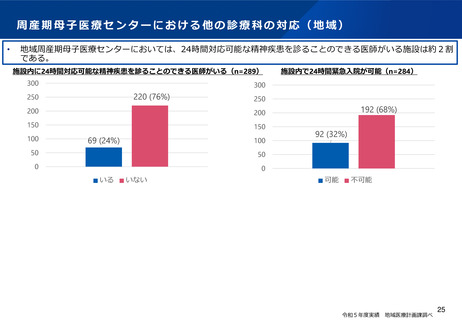

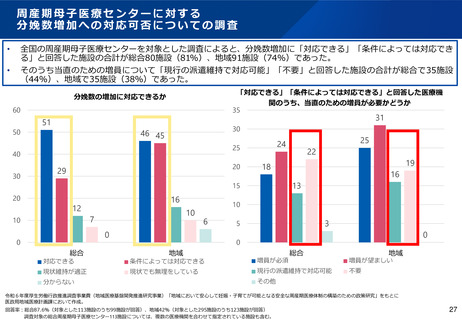

• 産科以外の介入を必要とする合併症への対応や母体の全身管理については、周産期母子医療センターであっても提

供できる医療が限られる施設もある。

論点

• 持続可能な医療提供体制の構築に向けて、医療の質や安全性の確保、医師や助産師等のキャリア形成の観点からも、

施設ごとの症例数は重要であり、地域の医療資源や出生数等に応じた集約化をそれぞれの医療圏において検討する

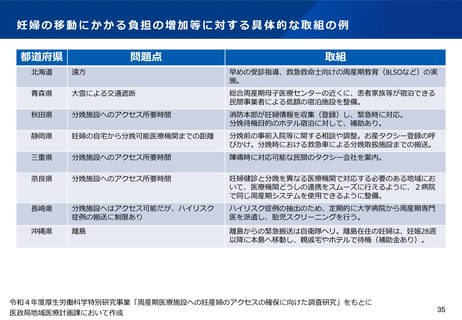

必要がある。その際、妊婦の移動にかかる負担の増加等や、分娩取扱施設における分娩数の増加等の課題及びその

対応について整理が必要ではないか。

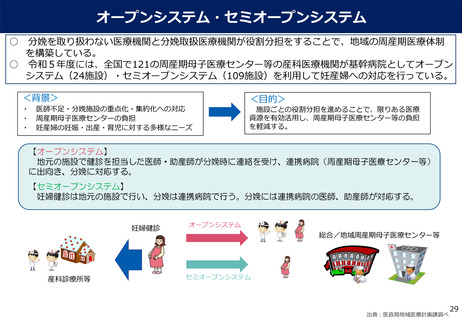

• 地域ごとに一定の集約化等の対応を行う際に、周産期母子医療センターのあり方や、分娩を取り扱わない医療機関

等が健診等を維持するなどの役割分担について検討が必要ではないか。

33

現状と課題

• 医療資源の有効な活用の観点では、24時間体制で対応を行う必要のある周産期医療提供体制においては、市区町村

単位で分娩取扱施設を配置することは、一つの施設における医師や助産師を分散させることになる。

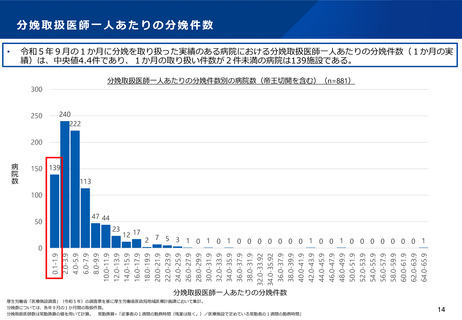

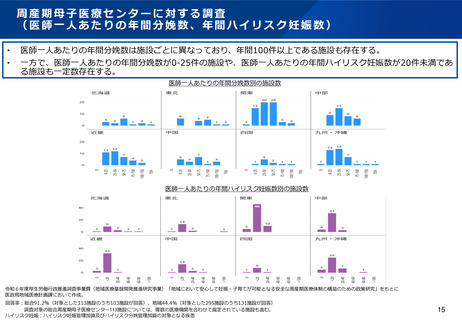

• また、施設における妊産婦や新生児への対応件数が減少することにより、医療従事者一人あたりの症例経験が減少

し、知識・技術等の維持・向上が困難となる可能性がある。一方で、一人あたりの対応件数が多すぎる場合は、医

療の質が低下する可能性がある。

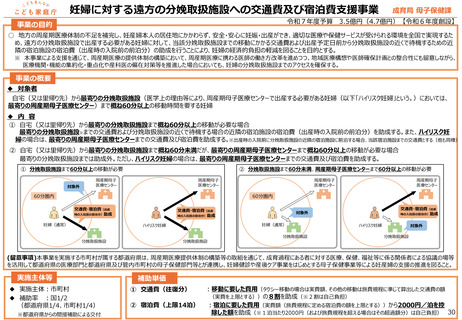

• 安全な周産期医療の提供体制を構築するためには、地域の実情に応じて一定の集約化を検討することが望ましいが、

遠方にある分娩取扱施設で分娩することの不安や移動にかかる負担、分娩取扱施設における分娩数の増加等の課題

が生じると予想される。

• 分娩については、人口が比較的少ない地域においても、一定の体制を確保する必要があり、都道府県全体でその提

供体制を検討する必要がある。

• 産科以外の介入を必要とする合併症への対応や母体の全身管理については、周産期母子医療センターであっても提

供できる医療が限られる施設もある。

論点

• 持続可能な医療提供体制の構築に向けて、医療の質や安全性の確保、医師や助産師等のキャリア形成の観点からも、

施設ごとの症例数は重要であり、地域の医療資源や出生数等に応じた集約化をそれぞれの医療圏において検討する

必要がある。その際、妊婦の移動にかかる負担の増加等や、分娩取扱施設における分娩数の増加等の課題及びその

対応について整理が必要ではないか。

• 地域ごとに一定の集約化等の対応を行う際に、周産期母子医療センターのあり方や、分娩を取り扱わない医療機関

等が健診等を維持するなどの役割分担について検討が必要ではないか。

33