よむ、つかう、まなぶ。

資料2_安全性と持続可能性を考慮した周産期医療提供体制の構築について (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64385.html |

| 出典情報 | 小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ(第2回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1回の議論のまとめ(1)

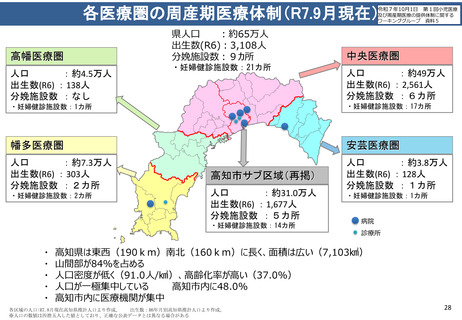

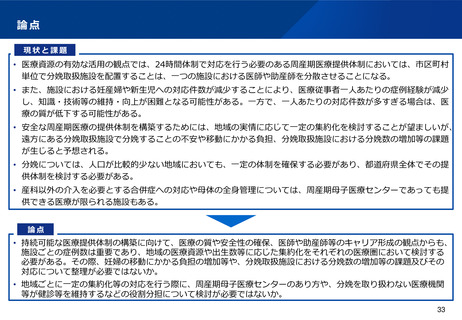

◆周産期医療の提供体制について

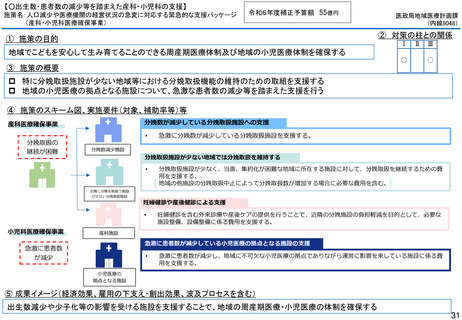

• 小児、お産に関してはどんどん減っていく状態であり、撤退戦である。混乱を起こさずにどう撤退していくのかというのが集約という言葉で言

われているが、施策を打つタイミングが遅れると先に診療所や医療機関の方が倒れるという事態となるため、事は急を要する事態である。

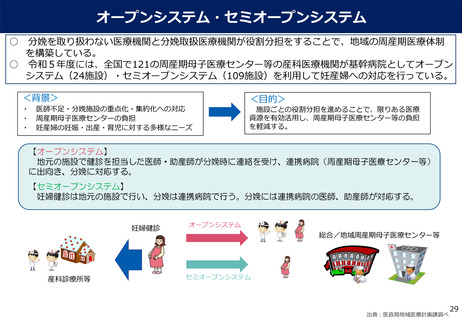

• 産後ケア事業との連携も必要である。オープンシステム等の紹介があったが、もっと普及していき、安心して地元で妊婦健診が受けられて、出産

の時には移動するかもしれないけれど、安心して産めるような体制を都道府県計画、市町村計画の中で医療とともに全体としての体制整備を

進めていただきたい。

• 新生児科医が常勤ではなく、病院の小児科が併せて診ているような病院もかなりある。本当の意味で小児科医、新生児科医の育成とその配置

を真剣に考えていかなければならない。

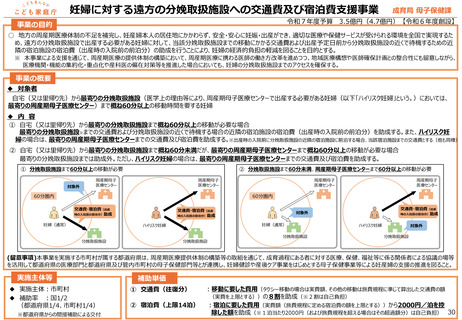

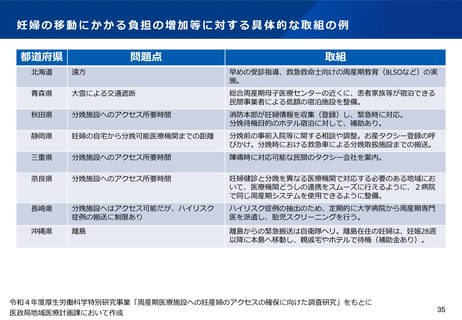

• ハイリスク妊産婦だけでなく、一般の妊産婦への対応等も含めて、医療資源を集約して、拠点病院の分娩体制や地域周産期母子医療センターの

機能を強化しながら、その一方で妊産婦が安心して出産できるように、オープン・セミオープンシステムや妊婦に対する遠方の分娩取扱施設へ

の交通費及び宿泊費の支援等の仕組みも活用しながら、地域において、機能に応じた役割分担と連携を進めることが必要である。

• いろいろな分娩施設に対して経済的な支援をしていかなくてはいけないという状況は間違いない。健全な経営の上にこういった議論が成り立

つわけで、そこが成り立たないと、構想を話してもそれが本当に机上の空論になっている可能性がある。

• 大きくはB水準からA水準に、2035年には1860時間から960時間に医師の時間外の制限が移行する。これから10年かけてしっかりとA水

準に移行していくためには、地域の基幹病院への集約化と重点化、大規模化というところは避けて通れない。

◆安全な無痛分娩の提供体制について

・ 学会や関係団体が協力して安全に実施していくための環境整備を行っているところであり、まずはこういった体制の確立が必要。

・ 安全性についてもさらに啓発、広報をしていただいて、安全な環境づくりをしていただければと願っている。

・ 麻酔科医が複数名で無痛分娩に携わるという体制がどの病院でもできるというのがアクセスも確保した上で安全性を提供するという意味では

一番理想だが、現状はやはり大きな病院に早く運ぶ判断をしていただくことも重要である。

1

◆周産期医療の提供体制について

• 小児、お産に関してはどんどん減っていく状態であり、撤退戦である。混乱を起こさずにどう撤退していくのかというのが集約という言葉で言

われているが、施策を打つタイミングが遅れると先に診療所や医療機関の方が倒れるという事態となるため、事は急を要する事態である。

• 産後ケア事業との連携も必要である。オープンシステム等の紹介があったが、もっと普及していき、安心して地元で妊婦健診が受けられて、出産

の時には移動するかもしれないけれど、安心して産めるような体制を都道府県計画、市町村計画の中で医療とともに全体としての体制整備を

進めていただきたい。

• 新生児科医が常勤ではなく、病院の小児科が併せて診ているような病院もかなりある。本当の意味で小児科医、新生児科医の育成とその配置

を真剣に考えていかなければならない。

• ハイリスク妊産婦だけでなく、一般の妊産婦への対応等も含めて、医療資源を集約して、拠点病院の分娩体制や地域周産期母子医療センターの

機能を強化しながら、その一方で妊産婦が安心して出産できるように、オープン・セミオープンシステムや妊婦に対する遠方の分娩取扱施設へ

の交通費及び宿泊費の支援等の仕組みも活用しながら、地域において、機能に応じた役割分担と連携を進めることが必要である。

• いろいろな分娩施設に対して経済的な支援をしていかなくてはいけないという状況は間違いない。健全な経営の上にこういった議論が成り立

つわけで、そこが成り立たないと、構想を話してもそれが本当に机上の空論になっている可能性がある。

• 大きくはB水準からA水準に、2035年には1860時間から960時間に医師の時間外の制限が移行する。これから10年かけてしっかりとA水

準に移行していくためには、地域の基幹病院への集約化と重点化、大規模化というところは避けて通れない。

◆安全な無痛分娩の提供体制について

・ 学会や関係団体が協力して安全に実施していくための環境整備を行っているところであり、まずはこういった体制の確立が必要。

・ 安全性についてもさらに啓発、広報をしていただいて、安全な環境づくりをしていただければと願っている。

・ 麻酔科医が複数名で無痛分娩に携わるという体制がどの病院でもできるというのがアクセスも確保した上で安全性を提供するという意味では

一番理想だが、現状はやはり大きな病院に早く運ぶ判断をしていただくことも重要である。

1