よむ、つかう、まなぶ。

資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (33 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第30回 10/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

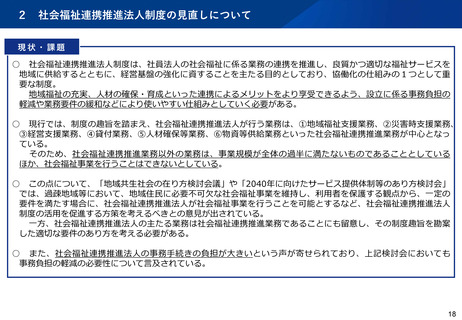

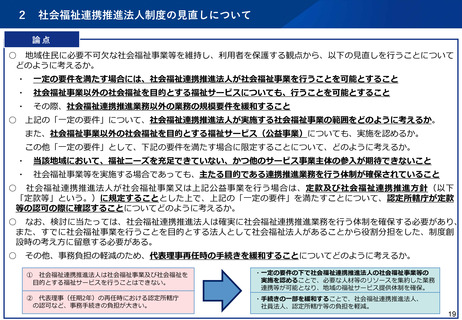

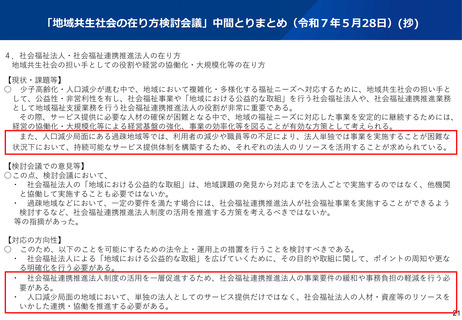

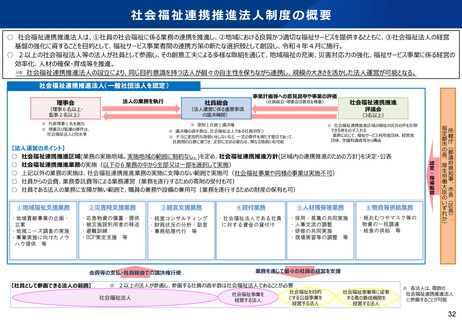

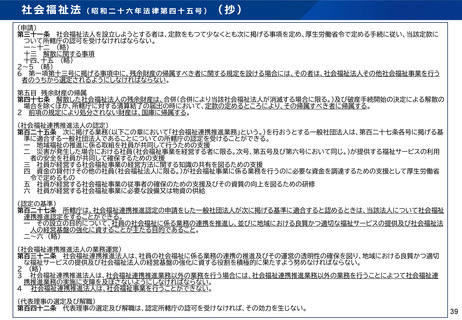

社会福祉連携推進法人制度の概要

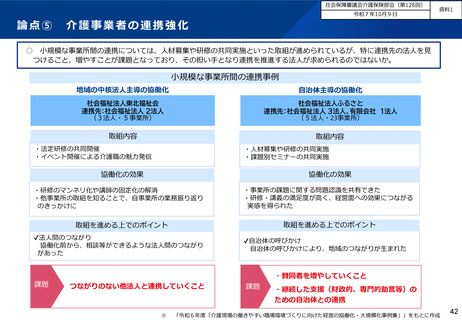

○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営

基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設し、令和4年4月に施行。

○ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の

効率化、人材の確保・育成等を推進。

⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。

社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)

法人の業務を執行

理事会

事業計画等への意見具申や事業の評価

社員総会

(理事6名以上・

監事2名以上)

社会福祉連携推進

(社員総会・理事会は意見を尊重)

評議会

(法人運営に係る重要事項

の議決機関)

※ 原則1社員1議決権

※ 社会福祉連携推進区域の福祉の状況の声を反映

できる者を必ず入れる

業務に応じて、福祉サービス利用者団体、経営者

団体、学識有識者等から構成

※ 議決権の過半数は、社会福祉法人である社員が持つ

※ 不当に差別的な取扱いをしないなど、一定の要件を満たす場合であって、

社員間の合意に基づき、定款に定める場合は、異なる取扱いも可能

認定・指導監督

【法人運営のポイント】

○ 社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし。)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表

○ 社会福祉連携推進業務の実施(以下の6業務の中から全部又は一部を選択して実施)

○ 上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可(社会福祉事業や同様の事業は実施不可)

○ 社員からの会費、業務委託費等による業務運営(業務を遂行するための寄附の受付も可)

○ 社員である法人の業務に支障が無い範囲で、職員の兼務や設備の兼用可(業務を遂行するための財産の保有も可)

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

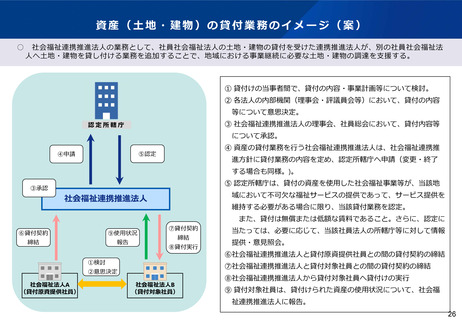

④貸付業務

⑤人材確保等業務

⑥物資等供給業務

・地域貢献事業の企画・

立案

・地域ニーズ調査の実施

・事業実施に向けたノウ

ハウ提供 等

・応急物資の備蓄・提供

・被災施設利用者の移送

・避難訓練

・BCP策定支援 等

・経営コンサルティング

・財務状況の分析・助言

・事務処理代行 等

・社会福祉法人である社員

に対する資金の貸付け

・採用・募集の共同実施

・人事交流の調整

・研修の共同実施

・現場実習等の調整 等

・紙おむつやマスク等の

物資の一括調達

・給食の供給 等

会費等の支払・社員総会での議決権行使

【社員として参画できる法人の範囲】

業務を通じて個々の社員の経営を支援

※ 2以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉法人

所轄庁(都道府県知事、市長(区長)、

指定都市の長、厚生労働大臣のいずれか)

※ 代表理事1名を選出

※ 理事及び監事の要件は、

社会福祉法人と同水準

(3名以上)

社会福祉事業を

経営する法人

社会福祉を目的

とする公益事業を

経営する法人

社会福祉事業等に従事

する者の養成機関を

経営する法人

※ 各法人は、複数の

社会福祉連携推進法人

に参画することが可能

32

○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営

基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設し、令和4年4月に施行。

○ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の

効率化、人材の確保・育成等を推進。

⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。

社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)

法人の業務を執行

理事会

事業計画等への意見具申や事業の評価

社員総会

(理事6名以上・

監事2名以上)

社会福祉連携推進

(社員総会・理事会は意見を尊重)

評議会

(法人運営に係る重要事項

の議決機関)

※ 原則1社員1議決権

※ 社会福祉連携推進区域の福祉の状況の声を反映

できる者を必ず入れる

業務に応じて、福祉サービス利用者団体、経営者

団体、学識有識者等から構成

※ 議決権の過半数は、社会福祉法人である社員が持つ

※ 不当に差別的な取扱いをしないなど、一定の要件を満たす場合であって、

社員間の合意に基づき、定款に定める場合は、異なる取扱いも可能

認定・指導監督

【法人運営のポイント】

○ 社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし。)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表

○ 社会福祉連携推進業務の実施(以下の6業務の中から全部又は一部を選択して実施)

○ 上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可(社会福祉事業や同様の事業は実施不可)

○ 社員からの会費、業務委託費等による業務運営(業務を遂行するための寄附の受付も可)

○ 社員である法人の業務に支障が無い範囲で、職員の兼務や設備の兼用可(業務を遂行するための財産の保有も可)

①地域福祉支援業務

②災害時支援業務

③経営支援業務

④貸付業務

⑤人材確保等業務

⑥物資等供給業務

・地域貢献事業の企画・

立案

・地域ニーズ調査の実施

・事業実施に向けたノウ

ハウ提供 等

・応急物資の備蓄・提供

・被災施設利用者の移送

・避難訓練

・BCP策定支援 等

・経営コンサルティング

・財務状況の分析・助言

・事務処理代行 等

・社会福祉法人である社員

に対する資金の貸付け

・採用・募集の共同実施

・人事交流の調整

・研修の共同実施

・現場実習等の調整 等

・紙おむつやマスク等の

物資の一括調達

・給食の供給 等

会費等の支払・社員総会での議決権行使

【社員として参画できる法人の範囲】

業務を通じて個々の社員の経営を支援

※ 2以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉法人

所轄庁(都道府県知事、市長(区長)、

指定都市の長、厚生労働大臣のいずれか)

※ 代表理事1名を選出

※ 理事及び監事の要件は、

社会福祉法人と同水準

(3名以上)

社会福祉事業を

経営する法人

社会福祉を目的

とする公益事業を

経営する法人

社会福祉事業等に従事

する者の養成機関を

経営する法人

※ 各法人は、複数の

社会福祉連携推進法人

に参画することが可能

32