よむ、つかう、まなぶ。

セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告 (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://secure.nippon-pa.org/pdf/report_2025_10.pdf |

| 出典情報 | セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告(10/6)《日本保険薬局協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

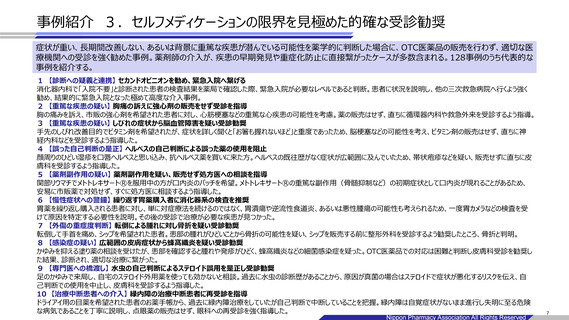

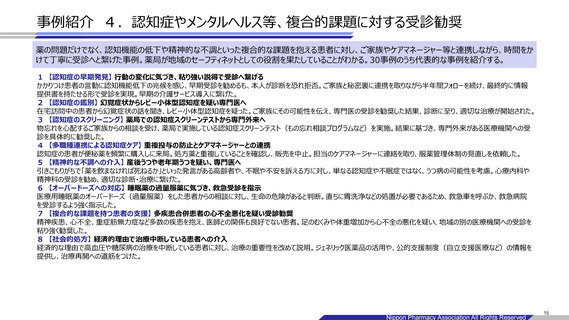

事例紹介 4.地域における健康サポート拠点としての多角的・連携的介入

薬の相談に留まらず、食事・生活習慣指導、健康食品・サプリメントに関する専門的助言、医師への情報提供(トレーシングレポート)、在庫がない場

合の他薬局の紹介、他職種との連携など、患者の健康を包括的にサポートした事例。102事例のうち代表的な事例を紹介する。

1 【多職種連携:医師】 医師へのトレーシングレポートで処方を提案

がん化学療法中の患者の電話フォローアップで副作用の便秘を聴取。市販薬で一時的に対応しつつ、医師にトレーシングレポート(服薬情報提供書)を作成して副作用の状況

を共有し、適切な便秘薬の処方を提案、採用された。

2 【多職種連携:医師】 C型肝炎患者の不適切な健康食品摂取を是正し情報提供

C型肝炎の患者様が親戚にもらったというウコン粉末を摂取しているのを発見。ウコンに含まれる鉄分がC型肝炎を悪化させる禁忌であることを専門知識から指摘し摂取を中止させ、

その情報を処方医にも共有した。

3 【多施設連携:薬局間】 在庫がない場合に他薬局を紹介

相談された症状に最適なOTC医薬品が自局に在庫されていなかったため、近隣でその医薬品を取り扱っているドラッグストアや薬局を具体的に案内し、患者が速やかに適切なケア

を受けられるよう支援した。

4 【多施設連携:介護施設等】 高齢者施設の褥瘡ケアを地域連携でサポート

褥瘡(床ずれ)やおむつかぶれのケアについて家族から相談を受け、入院待ちの状況を考慮し、自宅でできるワセリンでの保護やオリブ油での清拭方法を具体的に指導。自局に在

庫がない製品は近隣のドラッグストアを案内し、在宅ケアを支えた。

5 【健康食品・サプリメントへの専門的助言】 処方薬と重複するサプリメントの中止を指導

通信販売で購入検討中のサプリメントについて相談。成分を調査したところ、既に医療機関で処方されているビタミン剤と重複することが判明。過剰摂取のリスクを説明し、購入の

必要がないことを納得いただいた。

6 【健康食品・サプリメントへの専門的助言】 ワーファリンⓇ服用者への健康食品のリスク説明

ワーファリンⓇを服用中の患者から、テレビCMで見た健康食品(ロコモアⓇなど)を試したいと相談。グルコサミンなどがワーファリンⓇの作用に影響を与える可能性があることを伝え、

自己判断での併用はせず、必ずかかりつけ医に相談するよう指導した。

7 【医療機器に関する指導と介入】 血圧計の正しい使い方を指導し疾患を発見

血圧計で脈拍が測定不能になると相談を受け、機器の使用方法や電池を確認。同時に体調変化(動悸)も聞き取ったため、念のため受診を勧奨したところ、心不全が発見さ

れペースメーカー装着に至った。機器の相談から疾患の早期発見に繋がった。

8 【食事・栄養指導】 腎臓病患者への具体的な食事指導

カリウム制限のある腎臓病の患者様から「野菜や果物が食べられなくてつらい」との相談を受け、摂取量を減らすだけでなく、野菜を水にさらしたり細かく切って茹でたりする調理の工

夫を具体的に指導。薬物治療を食事面からサポートした。

9 【地域住民への啓発】 市民向け講演会での情報提供

薬の正しい管理方法や飲み方、セルフメディケーションの重要性について市民向けの講演会や健康相談会を実施し、薬剤師の専門性を活かして健康リテラシー向上に貢献した。

10 【他業種との連携】 登録販売者では対応困難な事例を電話でフォロー

ドラッグストアでお買い物中の患者から、服用中の薬との飲み合わせについて登録販売者では判断できないと自店舗に電話相談。その場で商品名を聞き取り、併用可能なOTC医

薬品を提案し、他店の販売をサポートした。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

8

薬の相談に留まらず、食事・生活習慣指導、健康食品・サプリメントに関する専門的助言、医師への情報提供(トレーシングレポート)、在庫がない場

合の他薬局の紹介、他職種との連携など、患者の健康を包括的にサポートした事例。102事例のうち代表的な事例を紹介する。

1 【多職種連携:医師】 医師へのトレーシングレポートで処方を提案

がん化学療法中の患者の電話フォローアップで副作用の便秘を聴取。市販薬で一時的に対応しつつ、医師にトレーシングレポート(服薬情報提供書)を作成して副作用の状況

を共有し、適切な便秘薬の処方を提案、採用された。

2 【多職種連携:医師】 C型肝炎患者の不適切な健康食品摂取を是正し情報提供

C型肝炎の患者様が親戚にもらったというウコン粉末を摂取しているのを発見。ウコンに含まれる鉄分がC型肝炎を悪化させる禁忌であることを専門知識から指摘し摂取を中止させ、

その情報を処方医にも共有した。

3 【多施設連携:薬局間】 在庫がない場合に他薬局を紹介

相談された症状に最適なOTC医薬品が自局に在庫されていなかったため、近隣でその医薬品を取り扱っているドラッグストアや薬局を具体的に案内し、患者が速やかに適切なケア

を受けられるよう支援した。

4 【多施設連携:介護施設等】 高齢者施設の褥瘡ケアを地域連携でサポート

褥瘡(床ずれ)やおむつかぶれのケアについて家族から相談を受け、入院待ちの状況を考慮し、自宅でできるワセリンでの保護やオリブ油での清拭方法を具体的に指導。自局に在

庫がない製品は近隣のドラッグストアを案内し、在宅ケアを支えた。

5 【健康食品・サプリメントへの専門的助言】 処方薬と重複するサプリメントの中止を指導

通信販売で購入検討中のサプリメントについて相談。成分を調査したところ、既に医療機関で処方されているビタミン剤と重複することが判明。過剰摂取のリスクを説明し、購入の

必要がないことを納得いただいた。

6 【健康食品・サプリメントへの専門的助言】 ワーファリンⓇ服用者への健康食品のリスク説明

ワーファリンⓇを服用中の患者から、テレビCMで見た健康食品(ロコモアⓇなど)を試したいと相談。グルコサミンなどがワーファリンⓇの作用に影響を与える可能性があることを伝え、

自己判断での併用はせず、必ずかかりつけ医に相談するよう指導した。

7 【医療機器に関する指導と介入】 血圧計の正しい使い方を指導し疾患を発見

血圧計で脈拍が測定不能になると相談を受け、機器の使用方法や電池を確認。同時に体調変化(動悸)も聞き取ったため、念のため受診を勧奨したところ、心不全が発見さ

れペースメーカー装着に至った。機器の相談から疾患の早期発見に繋がった。

8 【食事・栄養指導】 腎臓病患者への具体的な食事指導

カリウム制限のある腎臓病の患者様から「野菜や果物が食べられなくてつらい」との相談を受け、摂取量を減らすだけでなく、野菜を水にさらしたり細かく切って茹でたりする調理の工

夫を具体的に指導。薬物治療を食事面からサポートした。

9 【地域住民への啓発】 市民向け講演会での情報提供

薬の正しい管理方法や飲み方、セルフメディケーションの重要性について市民向けの講演会や健康相談会を実施し、薬剤師の専門性を活かして健康リテラシー向上に貢献した。

10 【他業種との連携】 登録販売者では対応困難な事例を電話でフォロー

ドラッグストアでお買い物中の患者から、服用中の薬との飲み合わせについて登録販売者では判断できないと自店舗に電話相談。その場で商品名を聞き取り、併用可能なOTC医

薬品を提案し、他店の販売をサポートした。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

8