よむ、つかう、まなぶ。

セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告 (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://secure.nippon-pa.org/pdf/report_2025_10.pdf |

| 出典情報 | セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告(10/6)《日本保険薬局協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

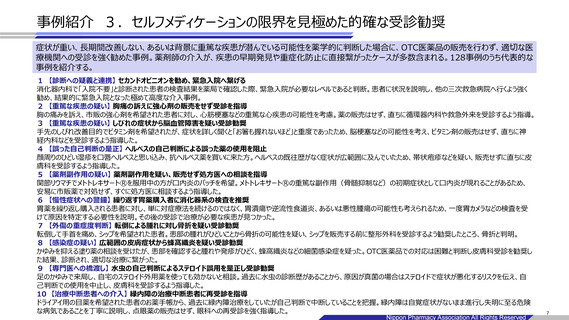

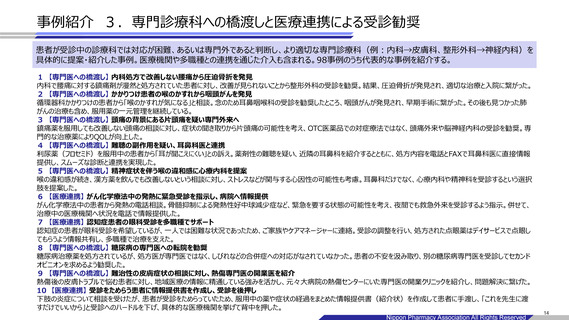

事例紹介 3.専門診療科への橋渡しと医療連携による受診勧奨

患者が受診中の診療科では対応が困難、あるいは専門外であると判断し、より適切な専門診療科(例:内科→皮膚科、整形外科→神経内科)を

具体的に提案・紹介した事例。医療機関や多職種との連携を通じた介入も含まれる。98事例のうち代表的な事例を紹介する。

1 【専門医への橋渡し】 内科処方で改善しない腰痛から圧迫骨折を発見

内科で腰痛に対する鎮痛剤が漫然と処方されていた患者に対し、改善が見られないことから整形外科の受診を勧奨。結果、圧迫骨折が発見され、適切な治療と入院に繋がった。

2 【専門医への橋渡し】 かかりつけ患者の喉のかすれから咽頭がんを発見

循環器科かかりつけの患者から「喉のかすれが気になる」と相談。念のため耳鼻咽喉科の受診を勧奨したところ、咽頭がんが発見され、早期手術に繋がった。その後も見つかった肺

がんの治療も含め、服用薬の一元管理を継続している。

3 【専門医への橋渡し】 頭痛の背景にある片頭痛を疑い専門外来へ

鎮痛薬を服用しても改善しない頭痛の相談に対し、症状の聞き取りから片頭痛の可能性を考え、OTC医薬品での対症療法ではなく、頭痛外来や脳神経内科の受診を勧奨。専

門的な治療薬によりQOLが向上した。

4 【専門医への橋渡し】 難聴の副作用を疑い、耳鼻科医と連携

利尿薬(フロセミド)を服用中の患者から「耳が聞こえにくい」との訴え。薬剤性の難聴を疑い、近隣の耳鼻科を紹介するとともに、処方内容を電話とFAXで耳鼻科医に直接情報

提供し、スムーズな診断と連携を実現した。

5 【専門医への橋渡し】 精神症状を伴う喉の違和感に心療内科を提案

喉の違和感が続き、漢方薬を飲んでも改善しないという相談に対し、ストレスなどが関与する心因性の可能性も考慮。耳鼻科だけでなく、心療内科や精神科を受診するという選択

肢を提案した。

6 【医療連携】 がん化学療法中の発熱に緊急受診を指示し、病院へ情報提供

がん化学療法中の患者から発熱の電話相談。骨髄抑制による発熱性好中球減少症など、緊急を要する状態の可能性を考え、夜間でも救急外来を受診するよう指示。併せて、

治療中の医療機関へ状況を電話で情報提供した。

7 【医療連携】 認知症患者の眼科受診を多職種でサポート

認知症の患者が眼科受診を希望しているが、一人では困難な状況であったため、ご家族やケアマネージャーに連絡。受診の調整を行い、処方された点眼薬はデイサービスで点眼し

てもらうよう情報共有し、多職種で治療を支えた。

8 【専門医への橋渡し】 糖尿病の専門医への転院を勧奨

糖尿病治療薬を処方されているが、処方医が専門医ではなく、しびれなどの合併症への対応がなされていなかった。患者の不安を汲み取り、別の糖尿病専門医を受診してセカンド

オピニオンを求めるよう勧奨した。

9 【専門医への橋渡し】 難治性の皮膚症状の相談に対し、熱傷専門医の開業医を紹介

熱傷後の皮膚トラブルで悩む患者に対し、地域医療の情報に精通している強みを活かし、元々大病院の熱傷センターにいた専門医の開業クリニックを紹介し、問題解決に繋げた。

10 【医療連携】 受診をためらう患者に情報提供書を作成し、受診を後押し

下肢の炎症について相談を受けたが、患者が受診をためらっていたため、服用中の薬や症状の経過をまとめた情報提供書(紹介状)を作成して患者に手渡し、「これを先生に渡

すだけでいいから」と受診へのハードルを下げ、具体的な医療機関を挙げて背中を押した。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

14

患者が受診中の診療科では対応が困難、あるいは専門外であると判断し、より適切な専門診療科(例:内科→皮膚科、整形外科→神経内科)を

具体的に提案・紹介した事例。医療機関や多職種との連携を通じた介入も含まれる。98事例のうち代表的な事例を紹介する。

1 【専門医への橋渡し】 内科処方で改善しない腰痛から圧迫骨折を発見

内科で腰痛に対する鎮痛剤が漫然と処方されていた患者に対し、改善が見られないことから整形外科の受診を勧奨。結果、圧迫骨折が発見され、適切な治療と入院に繋がった。

2 【専門医への橋渡し】 かかりつけ患者の喉のかすれから咽頭がんを発見

循環器科かかりつけの患者から「喉のかすれが気になる」と相談。念のため耳鼻咽喉科の受診を勧奨したところ、咽頭がんが発見され、早期手術に繋がった。その後も見つかった肺

がんの治療も含め、服用薬の一元管理を継続している。

3 【専門医への橋渡し】 頭痛の背景にある片頭痛を疑い専門外来へ

鎮痛薬を服用しても改善しない頭痛の相談に対し、症状の聞き取りから片頭痛の可能性を考え、OTC医薬品での対症療法ではなく、頭痛外来や脳神経内科の受診を勧奨。専

門的な治療薬によりQOLが向上した。

4 【専門医への橋渡し】 難聴の副作用を疑い、耳鼻科医と連携

利尿薬(フロセミド)を服用中の患者から「耳が聞こえにくい」との訴え。薬剤性の難聴を疑い、近隣の耳鼻科を紹介するとともに、処方内容を電話とFAXで耳鼻科医に直接情報

提供し、スムーズな診断と連携を実現した。

5 【専門医への橋渡し】 精神症状を伴う喉の違和感に心療内科を提案

喉の違和感が続き、漢方薬を飲んでも改善しないという相談に対し、ストレスなどが関与する心因性の可能性も考慮。耳鼻科だけでなく、心療内科や精神科を受診するという選択

肢を提案した。

6 【医療連携】 がん化学療法中の発熱に緊急受診を指示し、病院へ情報提供

がん化学療法中の患者から発熱の電話相談。骨髄抑制による発熱性好中球減少症など、緊急を要する状態の可能性を考え、夜間でも救急外来を受診するよう指示。併せて、

治療中の医療機関へ状況を電話で情報提供した。

7 【医療連携】 認知症患者の眼科受診を多職種でサポート

認知症の患者が眼科受診を希望しているが、一人では困難な状況であったため、ご家族やケアマネージャーに連絡。受診の調整を行い、処方された点眼薬はデイサービスで点眼し

てもらうよう情報共有し、多職種で治療を支えた。

8 【専門医への橋渡し】 糖尿病の専門医への転院を勧奨

糖尿病治療薬を処方されているが、処方医が専門医ではなく、しびれなどの合併症への対応がなされていなかった。患者の不安を汲み取り、別の糖尿病専門医を受診してセカンド

オピニオンを求めるよう勧奨した。

9 【専門医への橋渡し】 難治性の皮膚症状の相談に対し、熱傷専門医の開業医を紹介

熱傷後の皮膚トラブルで悩む患者に対し、地域医療の情報に精通している強みを活かし、元々大病院の熱傷センターにいた専門医の開業クリニックを紹介し、問題解決に繋げた。

10 【医療連携】 受診をためらう患者に情報提供書を作成し、受診を後押し

下肢の炎症について相談を受けたが、患者が受診をためらっていたため、服用中の薬や症状の経過をまとめた情報提供書(紹介状)を作成して患者に手渡し、「これを先生に渡

すだけでいいから」と受診へのハードルを下げ、具体的な医療機関を挙げて背中を押した。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

14