よむ、つかう、まなぶ。

セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告 (16 ページ)

出典

| 公開元URL | https://secure.nippon-pa.org/pdf/report_2025_10.pdf |

| 出典情報 | セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告(10/6)《日本保険薬局協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

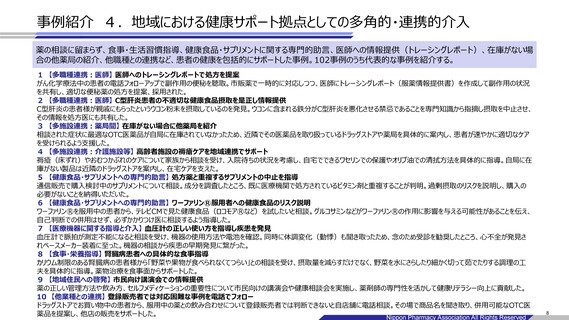

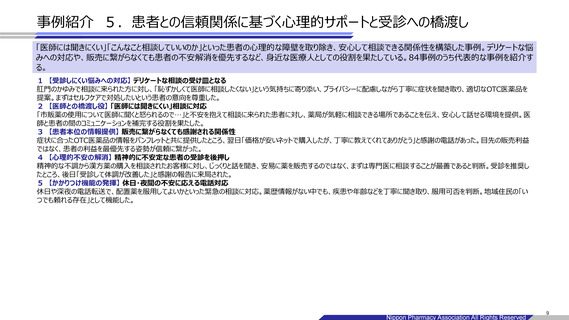

事例紹介 4.認知症やメンタルヘルス等、複合的課題に対する受診勧奨

薬の問題だけでなく、認知機能の低下や精神的な不調といった複合的な課題を抱える患者に対し、ご家族やケアマネージャー等と連携しながら、時間をか

けて丁寧に受診へと繋げた事例。薬局が地域のセーフティネットとしての役割を果たしていることがわかる。30事例のうち代表的な事例を紹介する。

1 【認知症の早期発見】 行動の変化に気づき、粘り強い説得で受診へ繋げる

かかりつけ患者の言動に認知機能低下の兆候を感じ、早期受診を勧めるも、本人が診断を恐れ拒否。ご家族と秘密裏に連携を取りながら半年間フォローを続け、最終的に情報

提供書を持たせる形で受診を実現。早期の介護サービス導入に繋げた。

2 【認知症の鑑別】 幻覚症状からレビー小体型認知症を疑い専門医へ

在宅訪問中の患者から幻覚症状の話を聞き、レビー小体型認知症を疑った。ご家族にその可能性を伝え、専門医の受診を勧奨した結果、診断に至り、適切な治療が開始された。

3 【認知症のスクリーニング】 薬局での認知症スクリーンテストから専門外来へ

物忘れを心配するご家族からの相談を受け、薬局で実施している認知症スクリーンテスト(もの忘れ相談プログラムなど)を実施。結果に基づき、専門外来がある医療機関への受

診を具体的に勧奨した。

4 【多職種連携による認知症ケア】 重複投与の防止とケアマネージャーとの連携

認知症の患者が便秘薬を頻繁に購入しに来局。処方薬と重複していることを確認し、販売を中止。担当のケアマネージャーに連絡を取り、服薬管理体制の見直しを依頼した。

5 【精神的な不調への介入】 産後うつや老年期うつを疑い、専門医へ

引きこもりがちで「薬を飲まなければ死ねるか」といった発言がある高齢者や、不眠や不安を訴える方に対し、単なる認知症や不眠症ではなく、うつ病の可能性を考慮。心療内科や

精神科の受診を勧め、適切な診断・治療に繋げた。

6 【オーバードーズへの対応】 睡眠薬の過量服薬に気づき、救急受診を指示

医療用睡眠薬のオーバードーズ(過量服薬)をした患者からの相談に対し、生命の危険があると判断。直ちに胃洗浄などの処置が必要であるため、救急車を呼ぶか、救急病院

を受診するよう強く指示した。

7 【複合的な課題を持つ患者の支援】 多疾患合併患者の心不全悪化を疑い受診勧奨

精神疾患、心不全、重症筋無力症など多数の疾患を抱え、医師との関係も良好でない患者。足のむくみや体重増加から心不全の悪化を疑い、地域の別の医療機関への受診を

粘り強く勧奨した。

8 【社会的処方】 経済的理由で治療中断している患者への介入

経済的な理由で高血圧や糖尿病の治療を中断している患者に対し、治療の重要性を改めて説明。ジェネリック医薬品の活用や、公的支援制度(自立支援医療など)の情報を

提供し、治療再開への道筋をつけた。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

15

薬の問題だけでなく、認知機能の低下や精神的な不調といった複合的な課題を抱える患者に対し、ご家族やケアマネージャー等と連携しながら、時間をか

けて丁寧に受診へと繋げた事例。薬局が地域のセーフティネットとしての役割を果たしていることがわかる。30事例のうち代表的な事例を紹介する。

1 【認知症の早期発見】 行動の変化に気づき、粘り強い説得で受診へ繋げる

かかりつけ患者の言動に認知機能低下の兆候を感じ、早期受診を勧めるも、本人が診断を恐れ拒否。ご家族と秘密裏に連携を取りながら半年間フォローを続け、最終的に情報

提供書を持たせる形で受診を実現。早期の介護サービス導入に繋げた。

2 【認知症の鑑別】 幻覚症状からレビー小体型認知症を疑い専門医へ

在宅訪問中の患者から幻覚症状の話を聞き、レビー小体型認知症を疑った。ご家族にその可能性を伝え、専門医の受診を勧奨した結果、診断に至り、適切な治療が開始された。

3 【認知症のスクリーニング】 薬局での認知症スクリーンテストから専門外来へ

物忘れを心配するご家族からの相談を受け、薬局で実施している認知症スクリーンテスト(もの忘れ相談プログラムなど)を実施。結果に基づき、専門外来がある医療機関への受

診を具体的に勧奨した。

4 【多職種連携による認知症ケア】 重複投与の防止とケアマネージャーとの連携

認知症の患者が便秘薬を頻繁に購入しに来局。処方薬と重複していることを確認し、販売を中止。担当のケアマネージャーに連絡を取り、服薬管理体制の見直しを依頼した。

5 【精神的な不調への介入】 産後うつや老年期うつを疑い、専門医へ

引きこもりがちで「薬を飲まなければ死ねるか」といった発言がある高齢者や、不眠や不安を訴える方に対し、単なる認知症や不眠症ではなく、うつ病の可能性を考慮。心療内科や

精神科の受診を勧め、適切な診断・治療に繋げた。

6 【オーバードーズへの対応】 睡眠薬の過量服薬に気づき、救急受診を指示

医療用睡眠薬のオーバードーズ(過量服薬)をした患者からの相談に対し、生命の危険があると判断。直ちに胃洗浄などの処置が必要であるため、救急車を呼ぶか、救急病院

を受診するよう強く指示した。

7 【複合的な課題を持つ患者の支援】 多疾患合併患者の心不全悪化を疑い受診勧奨

精神疾患、心不全、重症筋無力症など多数の疾患を抱え、医師との関係も良好でない患者。足のむくみや体重増加から心不全の悪化を疑い、地域の別の医療機関への受診を

粘り強く勧奨した。

8 【社会的処方】 経済的理由で治療中断している患者への介入

経済的な理由で高血圧や糖尿病の治療を中断している患者に対し、治療の重要性を改めて説明。ジェネリック医薬品の活用や、公的支援制度(自立支援医療など)の情報を

提供し、治療再開への道筋をつけた。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

15