よむ、つかう、まなぶ。

セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://secure.nippon-pa.org/pdf/report_2025_10.pdf |

| 出典情報 | セルフメディケーションに係る相談対応や受診勧奨事例報告(10/6)《日本保険薬局協会》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

調査概要

◼ 目的:一般用医薬品及び要指導医薬品の取扱いや、相談応需・受診勧奨等の実態把握のため

◼ 内容:全7問 セルフメディケーションに係る相談応需や受診勧奨について

◼ 対象:保険調剤業務を取り扱う薬局として1年以上、運営している薬局の管理薬剤師 1薬局 1回答

◼ 方法:オンラインWEB調査 1薬局1回答

◼ 回答期間:2025年8月14日(木)~2025年9月17日(水)

◼ 回答数:3,380薬局

◼ 実施主体:一般社団法人日本保険薬局協会 薬局機能創造委員会

◼ 倫理審査:北海道医薬総合研究所倫理委員会 整理番号2025054

調査結果 Summary

近年、国民のセルフメディケーションへの関心が高まり、地域における健康サポートの拠点として保険薬局・薬剤師に求められる役割はますます重要となっ

ている。こうした背景を踏まえ、本調査では、薬局・薬剤師によるセルフメディケーション支援の実態を定量・定性の両面から把握することを目的とした。

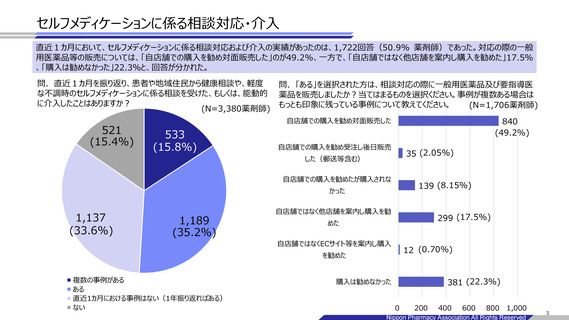

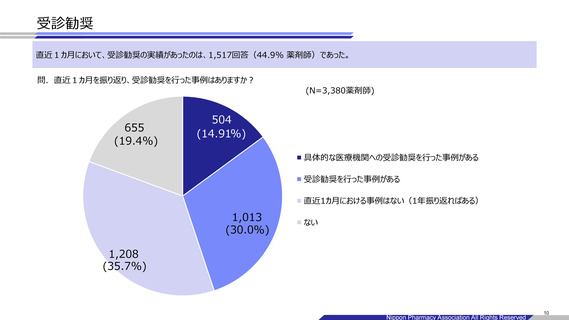

調査の結果、直近1ヵ月で相談対応・介入の実績があった薬剤師は50.9%にのぼった。その対応の内訳は、「自店舗で対面販売した」が49.2%であっ

た一方、「他店舗を案内」が17.5%、「購入は勧めなかった」が22.3%であった。これは、一般用医薬品等の販売は支援の一つの手段である一方、専門

的な判断の結果として販売しない、あるいは受診勧奨といった多様な選択肢に繋がっている実態を示している。受診勧奨についても44.9%が実績ありと

回答。

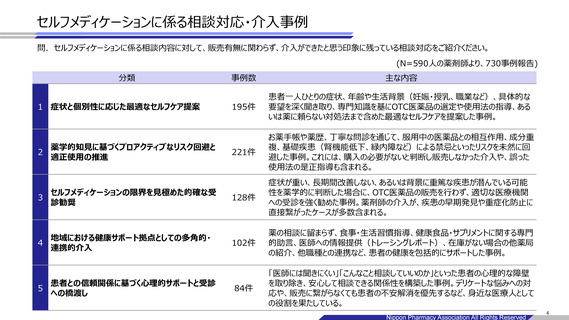

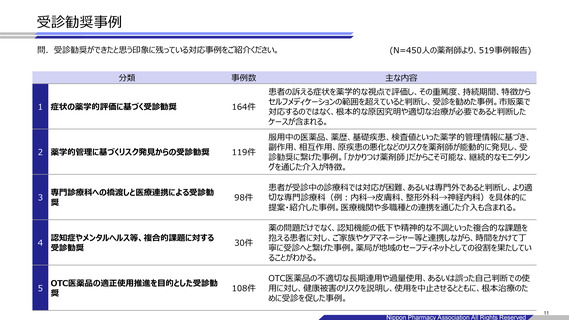

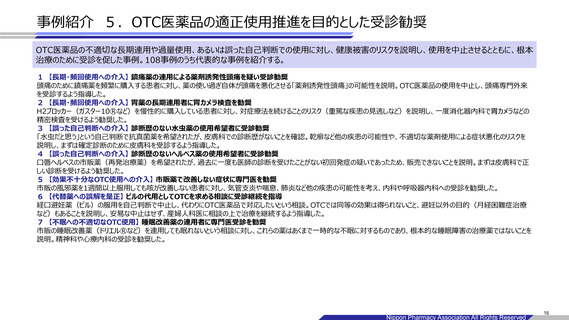

また、任意回答にもかかわらず「相談対応・介入事例」が730件、「受診勧奨事例」が519件と多数寄せられた。処方薬との重複回避といった『薬学的

知見に基づくリスク回避』や、がん等の重篤な疾患の早期発見に薬剤師が貢献した事例が多数確認され、これだけの事例が全国から寄せられたという事

実は、薬局薬剤師に、セルフメディケーションを支えるための専門的な知識や技術、そして患者に寄り添う姿勢とマインドが、業界全体で着実に根付いてい

ることの表れと言える。

今回の調査結果は、薬局が地域住民の「ファーストアクセスの場」として、また、薬剤師が疾患の兆候を見逃さない「ゲートキーパー」として、重要な機能を

果たしている実態を明確に示した、しかし一方で、こうした職能発揮が社会に十分に認知されていないという課題も浮き彫りとなった。当協会としては、薬局

・薬剤師が地域住民に対し質の高い薬学的ケアを提供できる体制を維持・強化するため、本報告書を通じてその実態を社会に広く発信するとともに、関

係各所と連携し、制度提言と実効的な支援の実現に取り組んでいく所存である。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

1

◼ 目的:一般用医薬品及び要指導医薬品の取扱いや、相談応需・受診勧奨等の実態把握のため

◼ 内容:全7問 セルフメディケーションに係る相談応需や受診勧奨について

◼ 対象:保険調剤業務を取り扱う薬局として1年以上、運営している薬局の管理薬剤師 1薬局 1回答

◼ 方法:オンラインWEB調査 1薬局1回答

◼ 回答期間:2025年8月14日(木)~2025年9月17日(水)

◼ 回答数:3,380薬局

◼ 実施主体:一般社団法人日本保険薬局協会 薬局機能創造委員会

◼ 倫理審査:北海道医薬総合研究所倫理委員会 整理番号2025054

調査結果 Summary

近年、国民のセルフメディケーションへの関心が高まり、地域における健康サポートの拠点として保険薬局・薬剤師に求められる役割はますます重要となっ

ている。こうした背景を踏まえ、本調査では、薬局・薬剤師によるセルフメディケーション支援の実態を定量・定性の両面から把握することを目的とした。

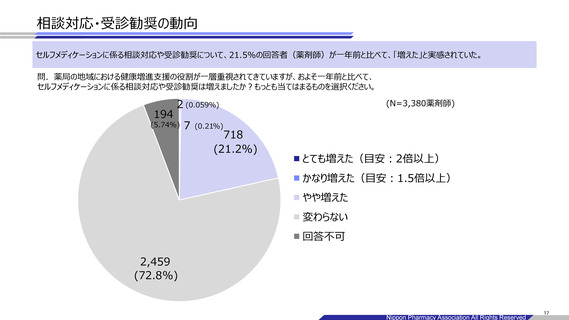

調査の結果、直近1ヵ月で相談対応・介入の実績があった薬剤師は50.9%にのぼった。その対応の内訳は、「自店舗で対面販売した」が49.2%であっ

た一方、「他店舗を案内」が17.5%、「購入は勧めなかった」が22.3%であった。これは、一般用医薬品等の販売は支援の一つの手段である一方、専門

的な判断の結果として販売しない、あるいは受診勧奨といった多様な選択肢に繋がっている実態を示している。受診勧奨についても44.9%が実績ありと

回答。

また、任意回答にもかかわらず「相談対応・介入事例」が730件、「受診勧奨事例」が519件と多数寄せられた。処方薬との重複回避といった『薬学的

知見に基づくリスク回避』や、がん等の重篤な疾患の早期発見に薬剤師が貢献した事例が多数確認され、これだけの事例が全国から寄せられたという事

実は、薬局薬剤師に、セルフメディケーションを支えるための専門的な知識や技術、そして患者に寄り添う姿勢とマインドが、業界全体で着実に根付いてい

ることの表れと言える。

今回の調査結果は、薬局が地域住民の「ファーストアクセスの場」として、また、薬剤師が疾患の兆候を見逃さない「ゲートキーパー」として、重要な機能を

果たしている実態を明確に示した、しかし一方で、こうした職能発揮が社会に十分に認知されていないという課題も浮き彫りとなった。当協会としては、薬局

・薬剤師が地域住民に対し質の高い薬学的ケアを提供できる体制を維持・強化するため、本報告書を通じてその実態を社会に広く発信するとともに、関

係各所と連携し、制度提言と実効的な支援の実現に取り組んでいく所存である。

Nippon Pharmacy Association All Rights Reserved

1