よむ、つかう、まなぶ。

総-1 医薬品の費用対効果評価案について[551KB] (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57671.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第608回 5/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

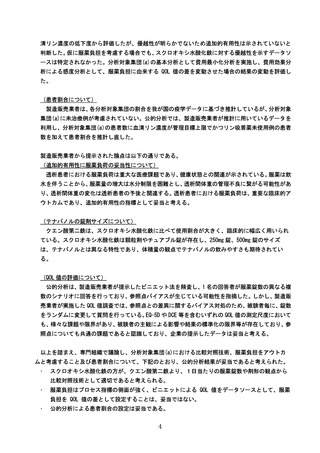

治療期間後の食事・運動療法継続率の設定は、公的分析・企業分析のどちらも明確なエビデン

スを基に設定されたものではなく、継続率を設定することによる不確実性も高いため、継続率の

設定をモデルに反映させることには限界がある。公的分析報告書にて言及された Stopping rule

の考え方をもとに、脱落率の代わりに NICE で使用された Stopping rule を反映させるのは、実

臨床において想定される本剤の使用実態を反映し得る点で、妥当性がある。そのため、 NICE で

使用された Stopping rule に基づく分析を基本分析とすることが妥当と考える。

(Stopping rule に基づく分析について)

公的分析では、Non-responder は無治療に移行し、治療期間終了後に食事・運動療法を再開す

るとしているが、NICE での設定と同様に、無治療へ移行せずに食事・運動療法に移行するべき

と考える。また、公的分析では「5%未達の割合」と「脱落率」が併用されているが、両者の重

複部分を適切にモデル上で処理できないことから、

「5%未達の割合」のみを設定すべきである。

以上を踏まえ、専門組織で議論し、肥満治療の継続率及び継続率上昇効果、ならびに生涯にわた

る食事療法・運動療法の継続率と有効性について、下記のとおり、公的分析の結果が妥当であると

考えられた。

・ 海外における食事療法・運動療法の継続率データが、わが国の肥満症治療の継続率と一致す

るかは明らかでなく、日本の高度肥満患者の減量治療における研究のデータを利用した公的

分析の再分析は妥当である。

・ 早期の体重減少による治療継続効果をセマグルチドによるものとしてモデルへ外挿するこ

とに課題があるため、早期の体重減少効果と肥満症治療の継続率上昇に関係がないとしたこ

とは妥当である。

・ 生涯にわたる食事療法・運動療法の継続率及び有用性について、治療開始1年後(治療期間

終了)から 10 年目まで線形に減弱するとした仮定は妥当である。

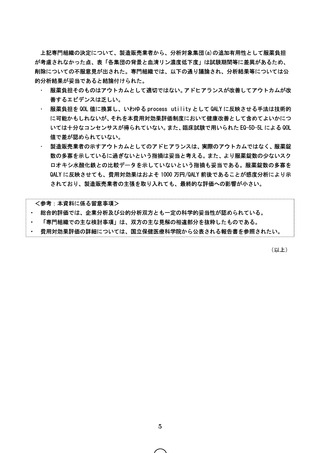

上記専門組織の決定について、製造販売業者から、本剤終了後の食事運動療法の継続率について不

服意見が出された。専門組織では、以下の通り議論され、分析結果等については公的分析結果が妥当

であると結論付けられた。

・ 公的分析が設定した 10 年という数字に明確な根拠がないものの、製造販売業者の提案にもエビ

デンスはない。相対的に評価すると、10 年経過すれば食事運動療法の継続率が比較対照技術と

同じになる設定は臨床的には妥当であると考えられる。

・ 68 週以降に食事運動療法が一定期間継続され、ウゴービの影響が続く可能性は否定しないが、

永久に非治療群との差が縮まらないというのは、考えにくい。

・ 臨床データが蓄積した時点で、再評価も考慮してもよいのではないか。

<参考:本資料に係る留意事項>

・

総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。

・

「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。

・

費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。

(以上)

15

スを基に設定されたものではなく、継続率を設定することによる不確実性も高いため、継続率の

設定をモデルに反映させることには限界がある。公的分析報告書にて言及された Stopping rule

の考え方をもとに、脱落率の代わりに NICE で使用された Stopping rule を反映させるのは、実

臨床において想定される本剤の使用実態を反映し得る点で、妥当性がある。そのため、 NICE で

使用された Stopping rule に基づく分析を基本分析とすることが妥当と考える。

(Stopping rule に基づく分析について)

公的分析では、Non-responder は無治療に移行し、治療期間終了後に食事・運動療法を再開す

るとしているが、NICE での設定と同様に、無治療へ移行せずに食事・運動療法に移行するべき

と考える。また、公的分析では「5%未達の割合」と「脱落率」が併用されているが、両者の重

複部分を適切にモデル上で処理できないことから、

「5%未達の割合」のみを設定すべきである。

以上を踏まえ、専門組織で議論し、肥満治療の継続率及び継続率上昇効果、ならびに生涯にわた

る食事療法・運動療法の継続率と有効性について、下記のとおり、公的分析の結果が妥当であると

考えられた。

・ 海外における食事療法・運動療法の継続率データが、わが国の肥満症治療の継続率と一致す

るかは明らかでなく、日本の高度肥満患者の減量治療における研究のデータを利用した公的

分析の再分析は妥当である。

・ 早期の体重減少による治療継続効果をセマグルチドによるものとしてモデルへ外挿するこ

とに課題があるため、早期の体重減少効果と肥満症治療の継続率上昇に関係がないとしたこ

とは妥当である。

・ 生涯にわたる食事療法・運動療法の継続率及び有用性について、治療開始1年後(治療期間

終了)から 10 年目まで線形に減弱するとした仮定は妥当である。

上記専門組織の決定について、製造販売業者から、本剤終了後の食事運動療法の継続率について不

服意見が出された。専門組織では、以下の通り議論され、分析結果等については公的分析結果が妥当

であると結論付けられた。

・ 公的分析が設定した 10 年という数字に明確な根拠がないものの、製造販売業者の提案にもエビ

デンスはない。相対的に評価すると、10 年経過すれば食事運動療法の継続率が比較対照技術と

同じになる設定は臨床的には妥当であると考えられる。

・ 68 週以降に食事運動療法が一定期間継続され、ウゴービの影響が続く可能性は否定しないが、

永久に非治療群との差が縮まらないというのは、考えにくい。

・ 臨床データが蓄積した時点で、再評価も考慮してもよいのではないか。

<参考:本資料に係る留意事項>

・

総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。

・

「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。

・

費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。

(以上)

15