よむ、つかう、まなぶ。

参考資料 4 (50 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料Ⅱ-9-5

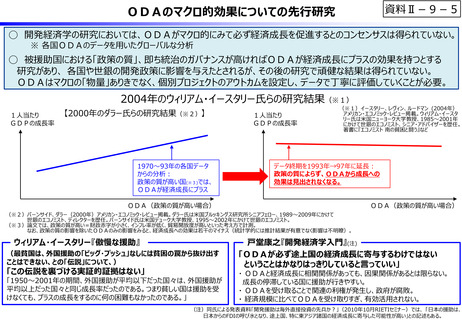

ODAのマクロ的効果についての先行研究

◯ 開発経済学の研究においては、ODAがマクロ的にみて必ず経済成長を促進するとのコンセンサスは得られていない。

※ 各国ODAのデータを用いたグローバルな分析

◯ 被援助国における「政策の質」、即ち統治のガバナンスが高ければODAが経済成長にプラスの効果を持つとする

研究があり、 各国や世銀の開発政策に影響を与えたとされるが、その後の研究で頑健な結果は得られていない。

ODAはマクロの「物量」ありきでなく、個別プロジェクトのアウトカムを設定し、データで丁寧に評価していくことが必要。

2004年のウィリアム・イースタリー氏らの研究結果(※1)

1人当たり

GDPの成長率

【2000年のダラー氏らの研究結果(※2)】

1970~93年の各国データ

からの分析:

政策の質が高い国(※3)では、

ODAが経済成長にプラス

1人当たり

GDPの成長率

(※1)イースタリー、レヴィン、ルードマン (2004年)

アメリカン・エコノミック・レビュー掲載。ウィリアム・イースタ

リー氏は米国ニューヨーク大学教授、1985~2001年

にかけて世銀のエコノミスト、シニア・アドバイザーを歴任。

著書に『エコノミスト 南の貧困と闘う』など

データ終期を1993年→97年に延長:

政策の質によらず、ODAから成長への

効果は見出されなくなる。

ODA(政策の質が高い場合)

ODA(政策の質が高い場合)

(※2)バーンサイド、ダラー(2000年)アメリカン・エコノミック・レビュー掲載。ダラー氏は米国ブルッキングス研究所シニアフェロー、1989~2009年にかけて

世銀のエコノミスト、ディレクターを歴任。バーンサイド氏は米国デューク大学教授、1995~2002年にかけて世銀のエコノミスト。

(※3)論文では、政策の質が高い=財政赤字が小さく、インフレ率が低く、貿易開放度が高いといった考え方で計測。

なお、政策の質の影響を除いたODAのみの影響をみると、経済成長への効果は若干のマイナス(統計学的には推計結果が有意でなく影響は不明瞭)。

ウィリアム・イースタリー『傲慢な援助』

(最貧国は、外国援助の「ビッグ・プッシュ」なしには貧困の罠から抜け出す

ことはできない、との「伝説」について、)

「この伝説を裏づける実証的証拠はない」

「1950~2001年の期間、外国援助が平均以下だった国々は、外国援助が

平均以上だった国々と同じ成長率だったのである。つまり貧しい国は援助を受

けなくても、プラスの成長をするのに何の困難もなかったのである。」

戸堂康之『開発経済学入門』(注)

「ODAが必ず途上国の経済成長に寄与するわけではない

ということはかなりはっきりしていると言っていい」

・ ODAと経済成長に相関関係があっても、因果関係があるとは限らない。

成長の停滞している国に援助が行きやすい。

・ ODAを受け取ることで関連の利権が発生し、政府が腐敗。

・ 経済規模に比べてODAを受け取りすぎ、有効活用されない。

(注)同氏による発表資料「開発援助は海外直接投資の先兵か?」(2010年10月RIETIセミナー)では、 「日本の援助は、

日本からのFDIの呼び水となり、途上国、特に東アジア諸国の経済成長に寄与した可能性が高い」との記述もある。

ODAのマクロ的効果についての先行研究

◯ 開発経済学の研究においては、ODAがマクロ的にみて必ず経済成長を促進するとのコンセンサスは得られていない。

※ 各国ODAのデータを用いたグローバルな分析

◯ 被援助国における「政策の質」、即ち統治のガバナンスが高ければODAが経済成長にプラスの効果を持つとする

研究があり、 各国や世銀の開発政策に影響を与えたとされるが、その後の研究で頑健な結果は得られていない。

ODAはマクロの「物量」ありきでなく、個別プロジェクトのアウトカムを設定し、データで丁寧に評価していくことが必要。

2004年のウィリアム・イースタリー氏らの研究結果(※1)

1人当たり

GDPの成長率

【2000年のダラー氏らの研究結果(※2)】

1970~93年の各国データ

からの分析:

政策の質が高い国(※3)では、

ODAが経済成長にプラス

1人当たり

GDPの成長率

(※1)イースタリー、レヴィン、ルードマン (2004年)

アメリカン・エコノミック・レビュー掲載。ウィリアム・イースタ

リー氏は米国ニューヨーク大学教授、1985~2001年

にかけて世銀のエコノミスト、シニア・アドバイザーを歴任。

著書に『エコノミスト 南の貧困と闘う』など

データ終期を1993年→97年に延長:

政策の質によらず、ODAから成長への

効果は見出されなくなる。

ODA(政策の質が高い場合)

ODA(政策の質が高い場合)

(※2)バーンサイド、ダラー(2000年)アメリカン・エコノミック・レビュー掲載。ダラー氏は米国ブルッキングス研究所シニアフェロー、1989~2009年にかけて

世銀のエコノミスト、ディレクターを歴任。バーンサイド氏は米国デューク大学教授、1995~2002年にかけて世銀のエコノミスト。

(※3)論文では、政策の質が高い=財政赤字が小さく、インフレ率が低く、貿易開放度が高いといった考え方で計測。

なお、政策の質の影響を除いたODAのみの影響をみると、経済成長への効果は若干のマイナス(統計学的には推計結果が有意でなく影響は不明瞭)。

ウィリアム・イースタリー『傲慢な援助』

(最貧国は、外国援助の「ビッグ・プッシュ」なしには貧困の罠から抜け出す

ことはできない、との「伝説」について、)

「この伝説を裏づける実証的証拠はない」

「1950~2001年の期間、外国援助が平均以下だった国々は、外国援助が

平均以上だった国々と同じ成長率だったのである。つまり貧しい国は援助を受

けなくても、プラスの成長をするのに何の困難もなかったのである。」

戸堂康之『開発経済学入門』(注)

「ODAが必ず途上国の経済成長に寄与するわけではない

ということはかなりはっきりしていると言っていい」

・ ODAと経済成長に相関関係があっても、因果関係があるとは限らない。

成長の停滞している国に援助が行きやすい。

・ ODAを受け取ることで関連の利権が発生し、政府が腐敗。

・ 経済規模に比べてODAを受け取りすぎ、有効活用されない。

(注)同氏による発表資料「開発援助は海外直接投資の先兵か?」(2010年10月RIETIセミナー)では、 「日本の援助は、

日本からのFDIの呼び水となり、途上国、特に東アジア諸国の経済成長に寄与した可能性が高い」との記述もある。