よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】医療保険制度における出産に対する支援の強化について (28 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

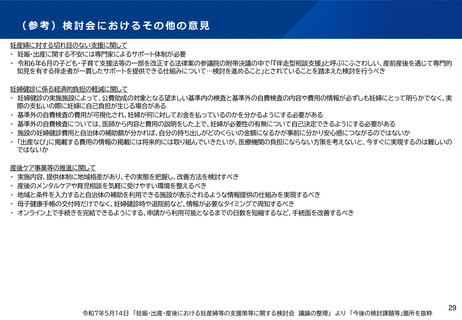

(参考)検討会におけるその他の意見

安全で質の高い周産期医療提供体制の確保に関して

・ 日本産婦人科医会が実施した事業継続見込調査において「分娩取り扱いを止める」または「制度内容により中止を考える」と回答した医療機関が実際に分娩を中

止した場合、今後、分娩施設を変更せざるを得ない妊婦が多数にのぼり、地域に大きな混乱と不安をもたらす可能性がある

・ 全国の335二次医療圏のうち、圏内の全ての産科診療所(病院は除く。)が事業継続見込調査において「分娩取り扱いを止める」または「制度内容により中止を考

える」と回答した医療圏が86あり、仮にこれら全ての医療機関が実際に分娩を中止した場合、既に圏内に産科診療所のない84医療圏と合わせると170医療圏

(全体の半数以上)に産科診療所がなくなることとなり、世界に冠たる安全で質の高い周産期医療を国民に提供できなくなる可能性が高い

・ 妊産婦の経済的負担の軽減は、地域の分娩提供体制が十分に確保された上で実現されなければ意味がなく、遠方の施設に行かざるを得ない状況になれば、か

えって交通費の負担が生じ、緊急を要する場合に母体・胎児の安全の面から精神的な負担も生じる

・ 妊産婦の経済的負担の軽減と地域の周産期医療の確保は一体的に議論していく必要がある

・ 地域の周産期医療の確保は、国のインフラ基盤整備に関わる問題であり、出産費用の保険適用を巡る財源とは切り離して、別途、社会保険料財源ではなく公費で

賄うべき

・ 急速に少子化が進み環境が劇的に変化する中で、今後の周産期医療提供体制のあり方を考えなければならない

・ 質の高い安全・安心な周産期医療の提供に向けて、地域ごとの提供体制の差、医師・看護師などの不足を解消するとともに、リスクの高い出産や容態急変などに

対応できるよう、医療機関の機能分担と連携強化、救急医療や産科・小児医療体制の確立も重要

助産所・助産師の活用に関して

・ 助産所と周産期母子医療センターのオープンシステム活用による連携強化も推進すべき

・ 自宅分娩を今後検討する新たな枠組みから除外した場合には、経済的支援がないがゆえの無介助分娩が起きる可能性が否定できない

・ 病院の、特に産科混合病棟においては、母子にとって安全・安心な出産環境を整備するために、産科区域の特定をさらに推進すべき

・ 第8次医療計画に盛り込まれた院内助産・助産師外来を推進すべき

令和7年5月14日 「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」 より 「今後の検討課題等」箇所を抜粋

27

安全で質の高い周産期医療提供体制の確保に関して

・ 日本産婦人科医会が実施した事業継続見込調査において「分娩取り扱いを止める」または「制度内容により中止を考える」と回答した医療機関が実際に分娩を中

止した場合、今後、分娩施設を変更せざるを得ない妊婦が多数にのぼり、地域に大きな混乱と不安をもたらす可能性がある

・ 全国の335二次医療圏のうち、圏内の全ての産科診療所(病院は除く。)が事業継続見込調査において「分娩取り扱いを止める」または「制度内容により中止を考

える」と回答した医療圏が86あり、仮にこれら全ての医療機関が実際に分娩を中止した場合、既に圏内に産科診療所のない84医療圏と合わせると170医療圏

(全体の半数以上)に産科診療所がなくなることとなり、世界に冠たる安全で質の高い周産期医療を国民に提供できなくなる可能性が高い

・ 妊産婦の経済的負担の軽減は、地域の分娩提供体制が十分に確保された上で実現されなければ意味がなく、遠方の施設に行かざるを得ない状況になれば、か

えって交通費の負担が生じ、緊急を要する場合に母体・胎児の安全の面から精神的な負担も生じる

・ 妊産婦の経済的負担の軽減と地域の周産期医療の確保は一体的に議論していく必要がある

・ 地域の周産期医療の確保は、国のインフラ基盤整備に関わる問題であり、出産費用の保険適用を巡る財源とは切り離して、別途、社会保険料財源ではなく公費で

賄うべき

・ 急速に少子化が進み環境が劇的に変化する中で、今後の周産期医療提供体制のあり方を考えなければならない

・ 質の高い安全・安心な周産期医療の提供に向けて、地域ごとの提供体制の差、医師・看護師などの不足を解消するとともに、リスクの高い出産や容態急変などに

対応できるよう、医療機関の機能分担と連携強化、救急医療や産科・小児医療体制の確立も重要

助産所・助産師の活用に関して

・ 助産所と周産期母子医療センターのオープンシステム活用による連携強化も推進すべき

・ 自宅分娩を今後検討する新たな枠組みから除外した場合には、経済的支援がないがゆえの無介助分娩が起きる可能性が否定できない

・ 病院の、特に産科混合病棟においては、母子にとって安全・安心な出産環境を整備するために、産科区域の特定をさらに推進すべき

・ 第8次医療計画に盛り込まれた院内助産・助産師外来を推進すべき

令和7年5月14日 「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」 より 「今後の検討課題等」箇所を抜粋

27