よむ、つかう、まなぶ。

【資料1】医療保険制度における出産に対する支援の強化について (26 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65085.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第201回 10/23)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

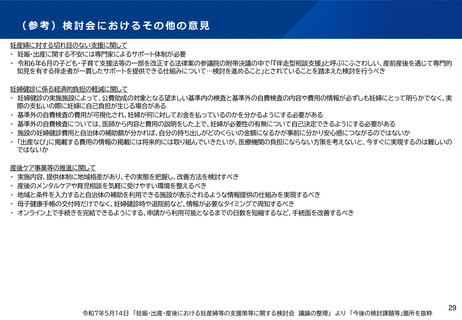

(参考)検討会におけるその他の意見

標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた検討に関して

・ 仮に保険適用となった場合、自由度が効かなくなることや、分娩医療機関が経済的に非常にひっ迫している中で、保険化することで収入が落ちると考えている医

療機関が多く、非常に不安感がある

・ 保険適用の制度設計次第であり、内容がみえない段階で保険適用イコール経営悪化と捉えるべきではなく、保険適用と医療提供体制の確保を両立させる方策を

考えるべき

・ 現物給付化には、給付の画一化ではなく標準化という意義があり、多様化するニーズに応えることができると考えられる

・ 標準的な出産費用の「標準」とは何かについて具体的な整理、検討を行う必要がある

・ 医療的に必要であって、妊産婦の希望にかかわらず提供されるものは医療保険から給付すべきだが、お祝い膳等のサービスは、給付対象とする標準的な内容か

らは除外すべき

・ 分娩の経過は様々であり、個々の分娩によって処置内容や所要時間が大幅に異なる

・ 分娩経過において異常が起こることを想定して人員の確保等が必要である

・ 出産費用には新生児管理保育料も含まれており、これについても検討が必要である

・ 妊産婦の多様なニーズに対応するため様々なサービスが提供されている

・ 例えば、分娩進行中の産痛緩和のための標準化されたマッサージと、産後にリラクゼーションを目的として行われるエステとは異なる性格のものである。また、エ

ステ等の妊産婦が希望して選択するケアやサービスにも様々な性格のものが含まれるのではないか

・ 無痛分娩に限らずエビデンスに基づく産痛緩和ケア、また、助産所における出産も含めて保険適用とすべき

・ 保険適用かどうかに関わらず、自己負担が減ることを妊産婦は望んでいる

・ 経済的負担を軽減する具体的な手法として、出産育児一時金のさらなる増額も考えられるのではないか

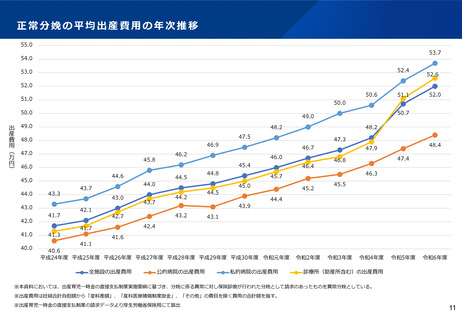

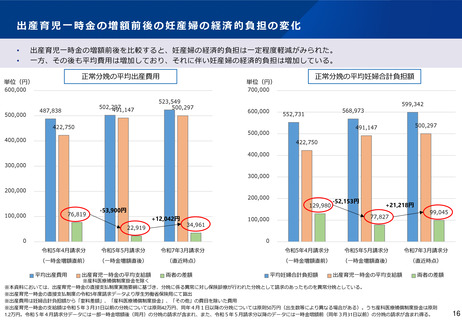

・ 出産育児一時金の増額後も出産費用が年々上昇している現状をみると、出産育児一時金の増額という手法には限界があり、別の方策を考える必要があるのでは

ないか

・ 出産費用については、正常分娩も含めて保険適用(現物給付)とし、窓口自己負担が増加することのないよう、公費から別途負担軽減措置を講じるべき

・ 保険適用とすることで妊産婦の窓口負担がかえって増加することのないよう、自己負担割合や別途の負担軽減措置等についても併せて検討すべき

・ 今後の具体的な制度設計の検討に当たっては、既に保険適用されている異常分娩の取扱いなど、既存の医療保険制度との関係を整理すべき

・ 妊産婦の実際の負担が軽減される制度にならなければ意味がなく、保険適用外となる オプションは妊産婦が自分で費用に関する情報に基づき選択できる環境

を作る必要がある

・ 自己負担なしで出産できる人ができる限り増え、自己負担がある場合は何についていくらお金を払うのかを自己決定できるような仕組みとなることが望ましい

・ 費用やサービスの見える化を進めることを前提として、保険適用か適用外かという二元論ではなく、現物給付と現行の出産育児一時金のように用途を限定せず

使えるような支援を組み合わせて柔軟な仕組みとすることも考えられる

・ 現在検討している制度変更の結果、妊産婦の費用面・質的な面での満足度がどう変化したかの検証を国として行うべき

・ 産科医療補償制度は、重度脳性まひ発症の原因究明と再発防止に向けた重要な制度であり、掛け金は自己負担とせず、国の責任で運営すべき

令和7年5月14日 「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」 より 「今後の検討課題等」箇所を抜粋

25

標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた検討に関して

・ 仮に保険適用となった場合、自由度が効かなくなることや、分娩医療機関が経済的に非常にひっ迫している中で、保険化することで収入が落ちると考えている医

療機関が多く、非常に不安感がある

・ 保険適用の制度設計次第であり、内容がみえない段階で保険適用イコール経営悪化と捉えるべきではなく、保険適用と医療提供体制の確保を両立させる方策を

考えるべき

・ 現物給付化には、給付の画一化ではなく標準化という意義があり、多様化するニーズに応えることができると考えられる

・ 標準的な出産費用の「標準」とは何かについて具体的な整理、検討を行う必要がある

・ 医療的に必要であって、妊産婦の希望にかかわらず提供されるものは医療保険から給付すべきだが、お祝い膳等のサービスは、給付対象とする標準的な内容か

らは除外すべき

・ 分娩の経過は様々であり、個々の分娩によって処置内容や所要時間が大幅に異なる

・ 分娩経過において異常が起こることを想定して人員の確保等が必要である

・ 出産費用には新生児管理保育料も含まれており、これについても検討が必要である

・ 妊産婦の多様なニーズに対応するため様々なサービスが提供されている

・ 例えば、分娩進行中の産痛緩和のための標準化されたマッサージと、産後にリラクゼーションを目的として行われるエステとは異なる性格のものである。また、エ

ステ等の妊産婦が希望して選択するケアやサービスにも様々な性格のものが含まれるのではないか

・ 無痛分娩に限らずエビデンスに基づく産痛緩和ケア、また、助産所における出産も含めて保険適用とすべき

・ 保険適用かどうかに関わらず、自己負担が減ることを妊産婦は望んでいる

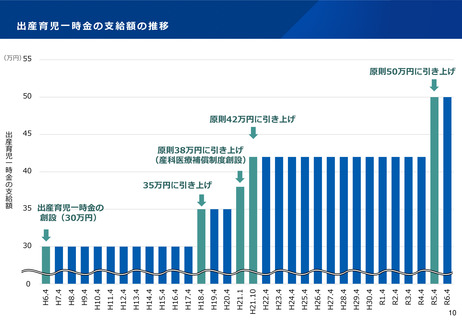

・ 経済的負担を軽減する具体的な手法として、出産育児一時金のさらなる増額も考えられるのではないか

・ 出産育児一時金の増額後も出産費用が年々上昇している現状をみると、出産育児一時金の増額という手法には限界があり、別の方策を考える必要があるのでは

ないか

・ 出産費用については、正常分娩も含めて保険適用(現物給付)とし、窓口自己負担が増加することのないよう、公費から別途負担軽減措置を講じるべき

・ 保険適用とすることで妊産婦の窓口負担がかえって増加することのないよう、自己負担割合や別途の負担軽減措置等についても併せて検討すべき

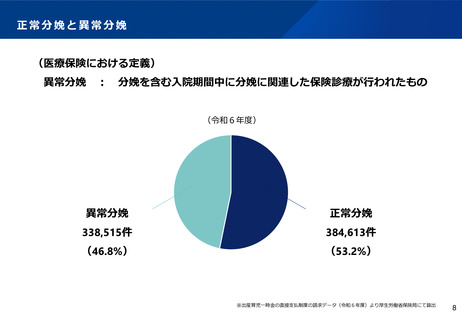

・ 今後の具体的な制度設計の検討に当たっては、既に保険適用されている異常分娩の取扱いなど、既存の医療保険制度との関係を整理すべき

・ 妊産婦の実際の負担が軽減される制度にならなければ意味がなく、保険適用外となる オプションは妊産婦が自分で費用に関する情報に基づき選択できる環境

を作る必要がある

・ 自己負担なしで出産できる人ができる限り増え、自己負担がある場合は何についていくらお金を払うのかを自己決定できるような仕組みとなることが望ましい

・ 費用やサービスの見える化を進めることを前提として、保険適用か適用外かという二元論ではなく、現物給付と現行の出産育児一時金のように用途を限定せず

使えるような支援を組み合わせて柔軟な仕組みとすることも考えられる

・ 現在検討している制度変更の結果、妊産婦の費用面・質的な面での満足度がどう変化したかの検証を国として行うべき

・ 産科医療補償制度は、重度脳性まひ発症の原因究明と再発防止に向けた重要な制度であり、掛け金は自己負担とせず、国の責任で運営すべき

令和7年5月14日 「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」 より 「今後の検討課題等」箇所を抜粋

25