よむ、つかう、まなぶ。

【資料4】原田参考人資料 (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64009.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第10回 9/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

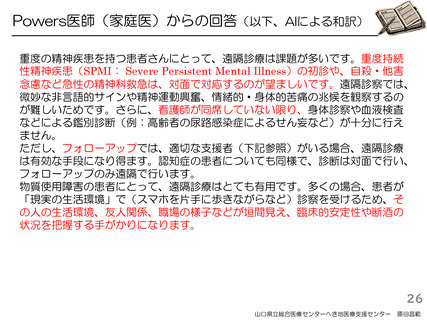

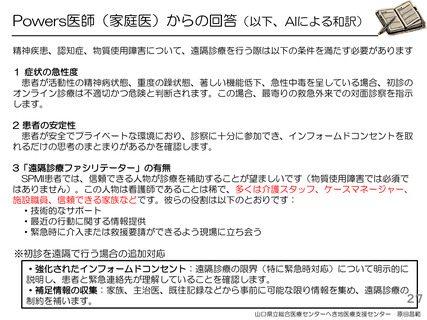

Powers医師(家庭医)からの回答(以下、AIによる和訳)

精神疾患、認知症、物質使用障害について、遠隔診療を行う際は以下の条件を満たす必要があります

1 症状の急性度

患者が活動性の精神病状態、重度の躁状態、著しい機能低下、急性中毒を呈している場合、初診の

オンライン診療は不適切かつ危険と判断されます。この場合、最寄りの救急外来での対面診察を指示

します。

2 患者の安定性

患者が安全でプライベートな環境におり、診察に十分に参加でき、インフォームドコンセントを取

れるだけの思考のまとまりがあるかを確認します。

3「遠隔診療ファシリテーター」の有無

SPMI患者では、信頼できる人物が診療を補助することが望ましいです(物質使用障害では必須で

はありません)。この人物は看護師であることは稀で、多くは介護スタッフ、ケースマネージャー、

施設職員、信頼できる家族などです。彼らの役割は以下のとおりです:

・技術的なサポート

・最近の行動に関する情報提供

・緊急時に介入または救援要請ができるよう現場に立ち会う

※初診を遠隔で行う場合の追加対応

・強化されたインフォームドコンセント:遠隔診療の限界(特に緊急時対応)について明示的に

説明し、患者と緊急連絡先が理解していることを確認します。

・補足情報の収集:家族、主治医、既往記録などから事前に可能な限り情報を集め、遠隔診療の

27

制約を補います。

山口県立総合医療センターへき地医療支援センター

原田昌範

精神疾患、認知症、物質使用障害について、遠隔診療を行う際は以下の条件を満たす必要があります

1 症状の急性度

患者が活動性の精神病状態、重度の躁状態、著しい機能低下、急性中毒を呈している場合、初診の

オンライン診療は不適切かつ危険と判断されます。この場合、最寄りの救急外来での対面診察を指示

します。

2 患者の安定性

患者が安全でプライベートな環境におり、診察に十分に参加でき、インフォームドコンセントを取

れるだけの思考のまとまりがあるかを確認します。

3「遠隔診療ファシリテーター」の有無

SPMI患者では、信頼できる人物が診療を補助することが望ましいです(物質使用障害では必須で

はありません)。この人物は看護師であることは稀で、多くは介護スタッフ、ケースマネージャー、

施設職員、信頼できる家族などです。彼らの役割は以下のとおりです:

・技術的なサポート

・最近の行動に関する情報提供

・緊急時に介入または救援要請ができるよう現場に立ち会う

※初診を遠隔で行う場合の追加対応

・強化されたインフォームドコンセント:遠隔診療の限界(特に緊急時対応)について明示的に

説明し、患者と緊急連絡先が理解していることを確認します。

・補足情報の収集:家族、主治医、既往記録などから事前に可能な限り情報を集め、遠隔診療の

27

制約を補います。

山口県立総合医療センターへき地医療支援センター

原田昌範