よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 在宅医療の体制構築に係る指針 (12 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63687.html |

| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(第1回 9/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

さらに、都道府県は、在宅医療に係る機関の医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、

介護支援専門員等について、地域の保健医療関係機関・団体等と連携し、必要な専

門的・基礎的知識及び技術を習得させるための研修の実施等により人材育成に努め

ること。

(2) 保健所は、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の規定に基づき、また、

「医療計画の作成及び推進における保健所の役割について」を参考に、医療連携の

円滑な実施に向けて、地域医師会等の関係団体と連携して医療機関相互の調整を行

う等、積極的な役割を果たすこと。

(3) 医療計画には原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称を記載すること。

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関等が複数の機

能を担うこともある。

さらに、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能を

担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合にあっては、地域の実情に応じ

て記載することで差し支えないが、住民に分かりやすい周知に努めること。

(4) 災害時においても、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医療機関、薬局、

訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等の関係機関間、さらに市区町村や都道府県

との連携が重要になることから、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等において

平時から連携を進めるとともに、国が策定した手引きや事業等も活用しながら、業

務継続計画(BCP)の策定を推進すること。

4

課題の抽出

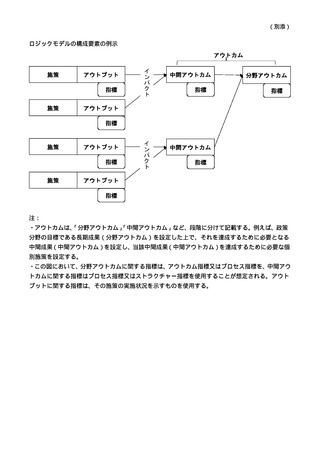

都道府県は、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を踏まえ、「1 現状の把握」

で明確にした現状について、指標により把握した数値となっている原因の分析を行い、

地域の在宅医療の体制の課題を抽出し、医療計画に記載すること。

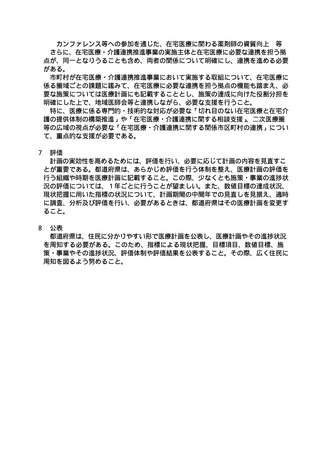

その際、現状分析に用いたストラクチャー、プロセス、アウトカム指標の関連性も

考慮し、病期・医療機能による分類も踏まえ、市町村と連携しながら、可能な限り医

療圏ごとに課題を抽出すること。

特に、在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の整備状況や

今後の見込みも踏まえる必要があることから、医療計画と介護保険事業(支援)計画

の整合性を図るため、医療計画策定の際に、都道府県や市町村における医療・介護の

担当部局間で協議を行うこと。

また、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制について、薬務主管課と医務主管課が

連携し、地方薬事審議会等を活用して把握・分析を行い、課題を抽出すること。

5

数値目標

都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提供する体制について、事後に定量的な比

較評価を行えるよう、「4 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実情に

応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記載す

ること。

数値目標の設定に当たっては、令和 22 年までの訪問診療・訪問看護等の需要推計

データや小児の在宅医療の実態を把握するための訪問診療・訪問看護等のデータ、各

指標の全国データ等を参考にするとともに、基本方針第十一に掲げる諸計画に定めら

れる目標を勘案するものとし、達成可能なものだけを目標とするのではなく、真に医

療圏の課題を解決するために必要な目標を設定すること。

178

介護支援専門員等について、地域の保健医療関係機関・団体等と連携し、必要な専

門的・基礎的知識及び技術を習得させるための研修の実施等により人材育成に努め

ること。

(2) 保健所は、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の規定に基づき、また、

「医療計画の作成及び推進における保健所の役割について」を参考に、医療連携の

円滑な実施に向けて、地域医師会等の関係団体と連携して医療機関相互の調整を行

う等、積極的な役割を果たすこと。

(3) 医療計画には原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称を記載すること。

なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関等が複数の機

能を担うこともある。

さらに、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能を

担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合にあっては、地域の実情に応じ

て記載することで差し支えないが、住民に分かりやすい周知に努めること。

(4) 災害時においても、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医療機関、薬局、

訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等の関係機関間、さらに市区町村や都道府県

との連携が重要になることから、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等において

平時から連携を進めるとともに、国が策定した手引きや事業等も活用しながら、業

務継続計画(BCP)の策定を推進すること。

4

課題の抽出

都道府県は、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を踏まえ、「1 現状の把握」

で明確にした現状について、指標により把握した数値となっている原因の分析を行い、

地域の在宅医療の体制の課題を抽出し、医療計画に記載すること。

その際、現状分析に用いたストラクチャー、プロセス、アウトカム指標の関連性も

考慮し、病期・医療機能による分類も踏まえ、市町村と連携しながら、可能な限り医

療圏ごとに課題を抽出すること。

特に、在宅医療の体制整備においては、これまでの介護サービス基盤の整備状況や

今後の見込みも踏まえる必要があることから、医療計画と介護保険事業(支援)計画

の整合性を図るため、医療計画策定の際に、都道府県や市町村における医療・介護の

担当部局間で協議を行うこと。

また、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制について、薬務主管課と医務主管課が

連携し、地方薬事審議会等を活用して把握・分析を行い、課題を抽出すること。

5

数値目標

都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提供する体制について、事後に定量的な比

較評価を行えるよう、「4 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実情に

応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記載す

ること。

数値目標の設定に当たっては、令和 22 年までの訪問診療・訪問看護等の需要推計

データや小児の在宅医療の実態を把握するための訪問診療・訪問看護等のデータ、各

指標の全国データ等を参考にするとともに、基本方針第十一に掲げる諸計画に定めら

れる目標を勘案するものとし、達成可能なものだけを目標とするのではなく、真に医

療圏の課題を解決するために必要な目標を設定すること。

178