よむ、つかう、まなぶ。

資料2「睡眠障害」の標榜実現に向けて(一般社団法人日本睡眠学会 提出資料) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62906.html |

| 出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(第6回 9/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

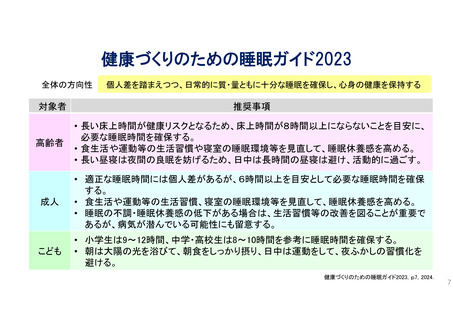

健康づくりのための睡眠ガイド2023

全体の方向性

個人差を踏まえつつ、日常的に質・量ともに十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持する

対象者

推奨事項

高齢者

• 長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、

必要な睡眠時間を確保する。

• 食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。

• 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け、活動的に過ごす。

成人

• 適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保

する。

• 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。

• 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図ることが重要で

あるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。

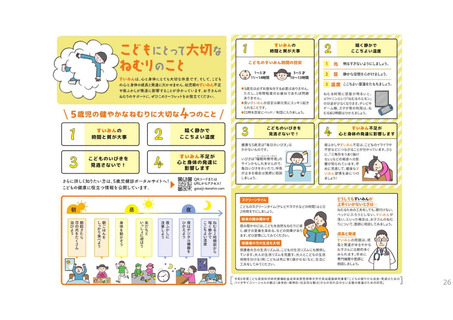

こども

• 小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間を参考に睡眠時間を確保する。

• 朝は大陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜ふかしの習慣化を

避ける。

健康づくりのための睡眠ガイド2023,p7,2024.

7

全体の方向性

個人差を踏まえつつ、日常的に質・量ともに十分な睡眠を確保し、心身の健康を保持する

対象者

推奨事項

高齢者

• 長い床上時間が健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、

必要な睡眠時間を確保する。

• 食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。

• 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中は長時間の昼寝は避け、活動的に過ごす。

成人

• 適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保

する。

• 食生活や運動等の生活習慣、寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。

• 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣等の改善を図ることが重要で

あるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。

こども

• 小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間を参考に睡眠時間を確保する。

• 朝は大陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜ふかしの習慣化を

避ける。

健康づくりのための睡眠ガイド2023,p7,2024.

7