よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 長崎県補足資料 (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59984.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第123回 7/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

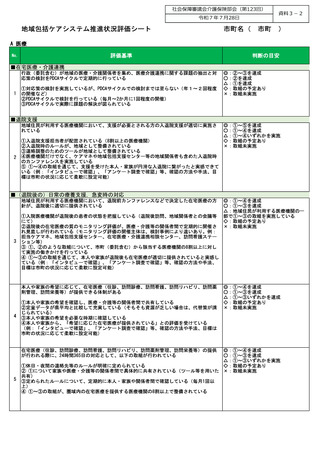

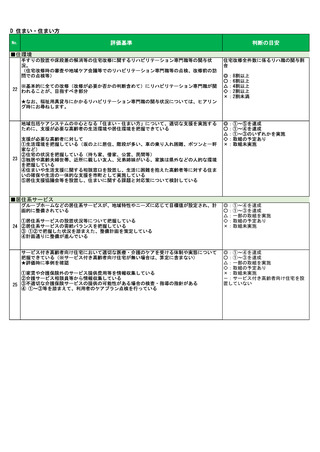

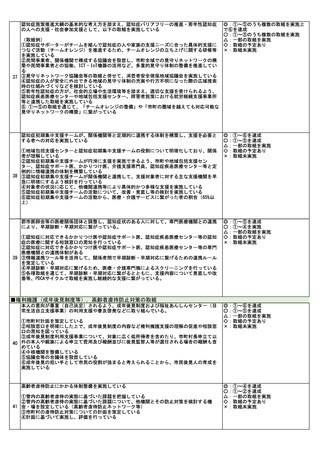

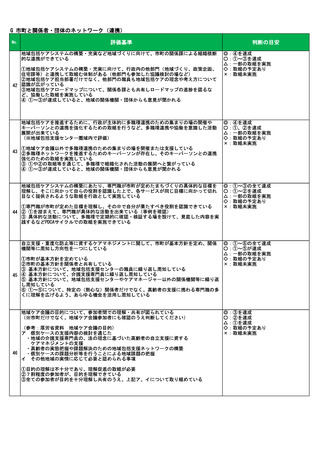

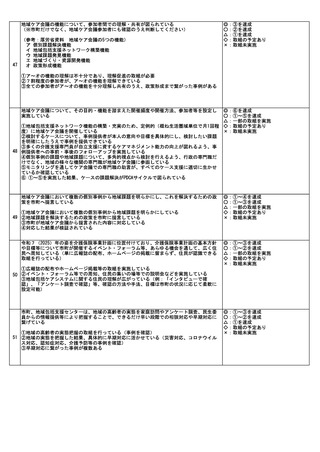

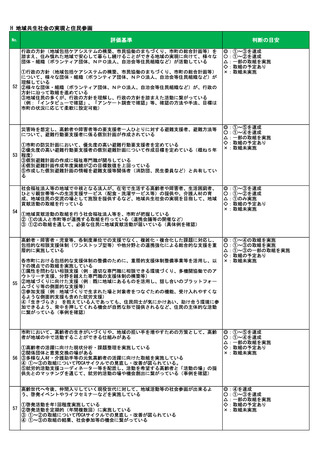

E 生活支援・見守り

No.

評価基準

判断の目安

■地域資源やニーズの把握・地域福祉活動等

生活支援を行う事業主体と事業の実態が把握され、かつ定期的に情報がアップデートされて ◎:①~④を達成

いる。またその地域資源が住民と関係者に年1回以上周知されている(具体的な把握・周知状 ○:①~③を達成

況を確認)

△:一部の取組を実施

◇:取組の予定あり

①生活支援を行う事業主体や事業の実態について、定期的に把握する機会を設けている(市 ×:取組未実施

町と生活支援コーディネーターとの定例的な連絡会や協議体等での把握)

② ①で把握した情報について、定期的に情報をアップデートしている

③ ②でアップデートした情報をホームページやリーフレット等で見える化し、行政だけでな

26 く、生活支援に係る多くの関係者と共有する機会を設けている(協議体や地域ケア会議等の

既存の機会を活用するなど)

④ ①~③の取組を通じて、関係者が生活支援に係る情報を住民へ周知するなどの活動に繋

がっている

■(参考)定量データ(NPO法人認証数(保健・福祉関係)(市町)【E-①】)

住民が困ったときに、気軽に相談できる場所があり、相談内容に応じて、SCや民生委員、地

域包括支援センター等に繋がるなど、早い段階から住民ニーズを把握する仕組みがある

①生活支援コーディネーターや民生委員、地域包括支援センターの職員が、サロンや住民主

体の通いの場等、住民同士が集まる場面に定期的に訪問するなど、早い段階から住民ニーズ

を把握する取組を行っている

27 ②住民がSCや民生委員、地域包括支援センター等の役割を理解し、困った時に、必要なとこ

ろへ相談することが出来る

③住民の困りごとが生活支援体制の協議体や地域ケア会議等の検討の場に繋がるなど、PDCA

サイクルでの課題解決が図られている

市町として生活支援体制の活動方針を明確にしたうえで、第1・2層の協議体や生活支援コー

ディネーターによる住民ニーズや課題の掘り起こし、対応策の検討、実施、検証等の一連の

生活支援の取組がPDCAサイクルで行われている

①市町としての生活支援体制についての目指すべき姿や活動方針が明確である

②地域の様々な関係者が参画する1層・2層の協議体が、すべての圏域で設置されている

③1層・2層の生活支援コーディネーターが、すべての圏域で配置されている

④ ①の活動方針に基づき、協議体や生活支援コーディネーターによる住民ニーズや課題の掘

28 り起こしが行われている

⑤ ④で掘り起こされた住民ニーズや課題について、課題の整理、対応策の検討が行われてい

る

⑥ ⑤で検討した対応策の実施と検証、改善等により、PDCAサイクルで生活支援体制が取り組

めている

多様な主体が関わる生活支援・見守り、ボランティア等の地域福祉活動が展開されている

<取組例>

・NPO法人や地域のボランティアグループ等のインフォーマル活動(例:高齢者の見守り支援

や安否確認、食事の宅配、外出の付添い、話し相手、ゴミ出しなど)

・地域住民(ご近所さん、友人・知人、同僚など)によるインフォーマル活動(友人・知人

による安否確認の電話、緊急時の遠方の家族の連絡先の把握、近所の人の散歩時や買い物時

の声掛け、学生によるゴミ出し支援など)

・各種事業者による地域貢献活動(例:宅配業者や郵便局等による安否確認、企業や社会福

祉法人等における居場所の提供、外出支援など)

29

①取組例にあるような、地域福祉活動を市町や包括、SCが把握している

② ①で把握した内容を踏まえて、支援が必要な高齢者に対して、適切な地域福祉活動が展開

されている

③本人や家族が、「適切な地域福祉活動が展開されている」と実感している(例:「インタ

ビューで確認」、「アンケート調査で確認」等、確認の方法や手法、目標は市町の状況に応

じて柔軟に設定可

◎:①~③を達成

○:①~②を達成(事例を確認)

△:一部の取組を実施

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~⑥を達成

○:①~⑤を達成

△:一部の取組を実施

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~③を達成

○:①~②を達成

△:①を達成

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

No.

評価基準

判断の目安

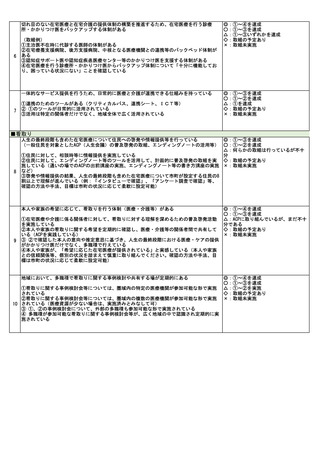

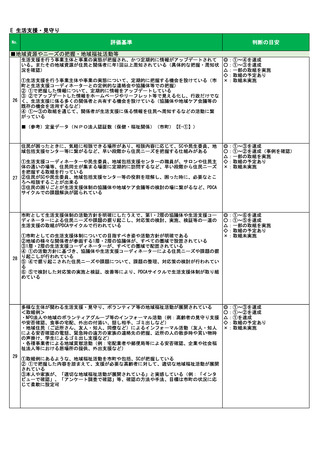

■地域資源やニーズの把握・地域福祉活動等

生活支援を行う事業主体と事業の実態が把握され、かつ定期的に情報がアップデートされて ◎:①~④を達成

いる。またその地域資源が住民と関係者に年1回以上周知されている(具体的な把握・周知状 ○:①~③を達成

況を確認)

△:一部の取組を実施

◇:取組の予定あり

①生活支援を行う事業主体や事業の実態について、定期的に把握する機会を設けている(市 ×:取組未実施

町と生活支援コーディネーターとの定例的な連絡会や協議体等での把握)

② ①で把握した情報について、定期的に情報をアップデートしている

③ ②でアップデートした情報をホームページやリーフレット等で見える化し、行政だけでな

26 く、生活支援に係る多くの関係者と共有する機会を設けている(協議体や地域ケア会議等の

既存の機会を活用するなど)

④ ①~③の取組を通じて、関係者が生活支援に係る情報を住民へ周知するなどの活動に繋

がっている

■(参考)定量データ(NPO法人認証数(保健・福祉関係)(市町)【E-①】)

住民が困ったときに、気軽に相談できる場所があり、相談内容に応じて、SCや民生委員、地

域包括支援センター等に繋がるなど、早い段階から住民ニーズを把握する仕組みがある

①生活支援コーディネーターや民生委員、地域包括支援センターの職員が、サロンや住民主

体の通いの場等、住民同士が集まる場面に定期的に訪問するなど、早い段階から住民ニーズ

を把握する取組を行っている

27 ②住民がSCや民生委員、地域包括支援センター等の役割を理解し、困った時に、必要なとこ

ろへ相談することが出来る

③住民の困りごとが生活支援体制の協議体や地域ケア会議等の検討の場に繋がるなど、PDCA

サイクルでの課題解決が図られている

市町として生活支援体制の活動方針を明確にしたうえで、第1・2層の協議体や生活支援コー

ディネーターによる住民ニーズや課題の掘り起こし、対応策の検討、実施、検証等の一連の

生活支援の取組がPDCAサイクルで行われている

①市町としての生活支援体制についての目指すべき姿や活動方針が明確である

②地域の様々な関係者が参画する1層・2層の協議体が、すべての圏域で設置されている

③1層・2層の生活支援コーディネーターが、すべての圏域で配置されている

④ ①の活動方針に基づき、協議体や生活支援コーディネーターによる住民ニーズや課題の掘

28 り起こしが行われている

⑤ ④で掘り起こされた住民ニーズや課題について、課題の整理、対応策の検討が行われてい

る

⑥ ⑤で検討した対応策の実施と検証、改善等により、PDCAサイクルで生活支援体制が取り組

めている

多様な主体が関わる生活支援・見守り、ボランティア等の地域福祉活動が展開されている

<取組例>

・NPO法人や地域のボランティアグループ等のインフォーマル活動(例:高齢者の見守り支援

や安否確認、食事の宅配、外出の付添い、話し相手、ゴミ出しなど)

・地域住民(ご近所さん、友人・知人、同僚など)によるインフォーマル活動(友人・知人

による安否確認の電話、緊急時の遠方の家族の連絡先の把握、近所の人の散歩時や買い物時

の声掛け、学生によるゴミ出し支援など)

・各種事業者による地域貢献活動(例:宅配業者や郵便局等による安否確認、企業や社会福

祉法人等における居場所の提供、外出支援など)

29

①取組例にあるような、地域福祉活動を市町や包括、SCが把握している

② ①で把握した内容を踏まえて、支援が必要な高齢者に対して、適切な地域福祉活動が展開

されている

③本人や家族が、「適切な地域福祉活動が展開されている」と実感している(例:「インタ

ビューで確認」、「アンケート調査で確認」等、確認の方法や手法、目標は市町の状況に応

じて柔軟に設定可

◎:①~③を達成

○:①~②を達成(事例を確認)

△:一部の取組を実施

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~⑥を達成

○:①~⑤を達成

△:一部の取組を実施

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~③を達成

○:①~②を達成

△:①を達成

◇:取組の予定あり

×:取組未実施