よむ、つかう、まなぶ。

資料3-2 長崎県補足資料 (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59984.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第123回 7/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

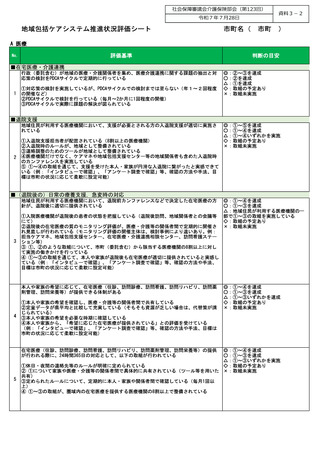

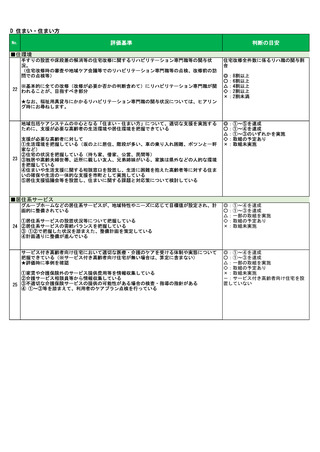

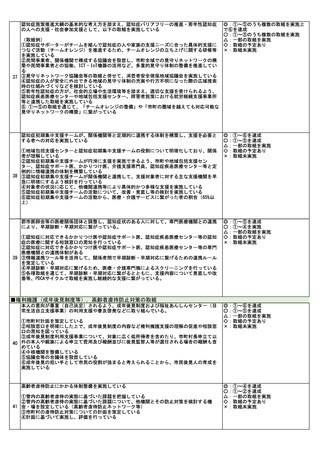

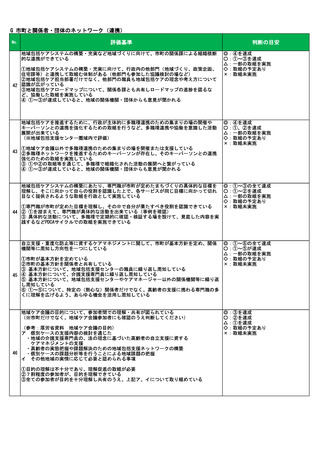

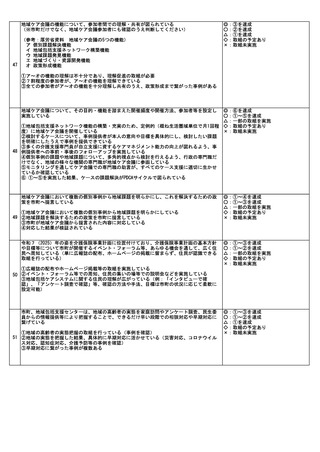

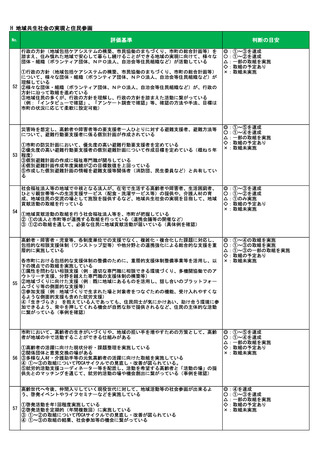

切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進するため、在宅医療を行う診療

所・かかりつけ医をバックアップする体制がある

6

(取組例)

①主治医不在時に代診する医師の体制がある

②在宅療養支援病院、後方支援病院、中核となる医療機関との連携等のバックベッド体制が

ある

③認知症サポート医や認知症疾患医療センター等のかかりつけ医を支援する体制がある

④在宅医療を行う診療所・かかりつけ医からバックアップ体制について「十分に機能してお

り、困っている状況にない」ことを確認している

一体的なサービス提供を行うため、日常的に医療と介護が連携できる仕組みを持っている

7

①連携のためのツールがある(クリティカルパス、連携シート、ICT等)

② ①のツールが日常的に活用されている

③活用は特定の関係者だけでなく、地域全体で広く活用されている

◎:①~④を達成

○:①~③を達成

△:①~③いずれかを達成

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~③を達成

○:①~②を達成

△:①を達成

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

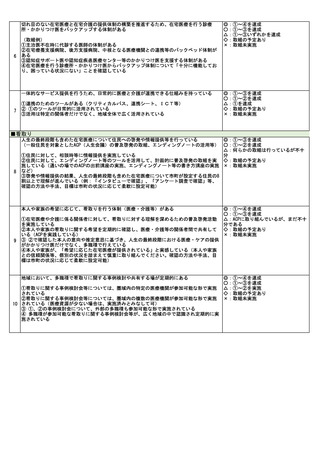

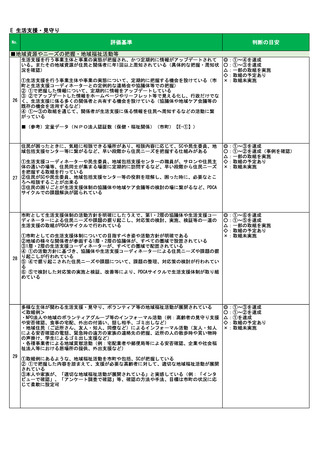

■看取り

8

人生の最終段階も含めた在宅医療について住民への啓発や情報提供等を行っている

◎:①~③を達成

(一般住民を対象としたACP(人生会議)の普及啓発の取組、エンディングノートの活用等) ○:①~②を達成

△:何らかの取組は行っているが不十

①住民に対して、相談時等に情報提供を実施している

分

②住民に対して、エンディングノート等のツールを活用して、計画的に普及啓発の取組を実 ◇:取組の予定あり

施している(通いの場でのACPの出前講座の実施、エンディングノート等の書き方講座の実施 ×:取組未実施

など)

③啓発や情報提供の結果、人生の最終段階も含めた在宅医療について市町が設定する住民の8

割以上で理解が進んでいる(例:「インタビューで確認」、「アンケート調査で確認」等、

確認の方法や手法、目標は市町の状況に応じて柔軟に設定可能)

本人や家族の希望に応じて、看取りを行う体制(医療・介護等)がある

9

①在宅医療や介護に係る関係者に対して、看取りに対する理解を深めるための普及啓発活動

を実施している

②本人や家族の看取りに関する希望を定期的に確認し、医療・介護等の関係者間で共有して

いる(ACPを実践している)

③ ②で確認した本人の意向や推定意思に基づき、人生の最終段階における医療・ケアの提供

がかかりつけ医だけでなく、多職種で行えている

④本人や家族が、「希望に応じた在宅医療が提供されている」と実感している(本人や家族

との信頼関係等、個別の状況を踏まえて慎重に取り組んでください。確認の方法や手法、目

標は市町の状況に応じて柔軟に設定可能)

地域において、多職種で看取りに関する事例検討や共有する場が定期的にある

①看取りに関する事例検討会等については、圏域内の特定の医療機関が参加可能な形で実施

されている

②看取りに関する事例検討会等については、圏域内の複数の医療機関が参加可能な形で実施

10 されている(医療資源が少ない場合は、実施済みとみなして可)

③ ①、②の事例検討会について、外部の多職種も参加可能な形で実施されている

④ 多職種が参加可能な看取りに関する事例検討会等が、広く地域の中で認識され定期的に実

施されている

◎:①~④を達成

○:①~③を達成

△:ACPに取り組んでいるが、まだ不十

分である

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~④を達成

○:①~③を達成

△:①~②を実施

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

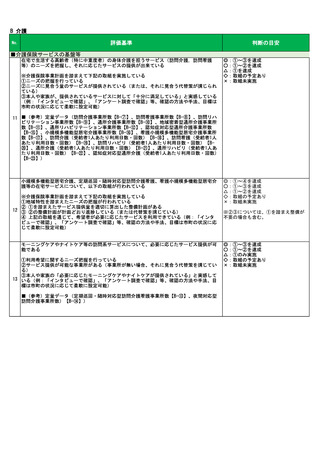

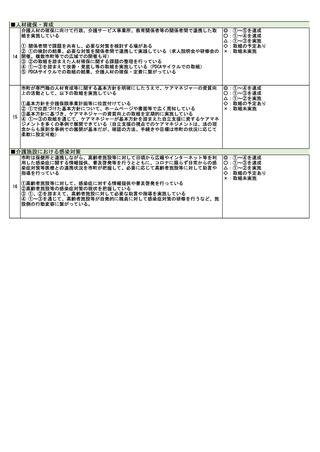

所・かかりつけ医をバックアップする体制がある

6

(取組例)

①主治医不在時に代診する医師の体制がある

②在宅療養支援病院、後方支援病院、中核となる医療機関との連携等のバックベッド体制が

ある

③認知症サポート医や認知症疾患医療センター等のかかりつけ医を支援する体制がある

④在宅医療を行う診療所・かかりつけ医からバックアップ体制について「十分に機能してお

り、困っている状況にない」ことを確認している

一体的なサービス提供を行うため、日常的に医療と介護が連携できる仕組みを持っている

7

①連携のためのツールがある(クリティカルパス、連携シート、ICT等)

② ①のツールが日常的に活用されている

③活用は特定の関係者だけでなく、地域全体で広く活用されている

◎:①~④を達成

○:①~③を達成

△:①~③いずれかを達成

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~③を達成

○:①~②を達成

△:①を達成

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

■看取り

8

人生の最終段階も含めた在宅医療について住民への啓発や情報提供等を行っている

◎:①~③を達成

(一般住民を対象としたACP(人生会議)の普及啓発の取組、エンディングノートの活用等) ○:①~②を達成

△:何らかの取組は行っているが不十

①住民に対して、相談時等に情報提供を実施している

分

②住民に対して、エンディングノート等のツールを活用して、計画的に普及啓発の取組を実 ◇:取組の予定あり

施している(通いの場でのACPの出前講座の実施、エンディングノート等の書き方講座の実施 ×:取組未実施

など)

③啓発や情報提供の結果、人生の最終段階も含めた在宅医療について市町が設定する住民の8

割以上で理解が進んでいる(例:「インタビューで確認」、「アンケート調査で確認」等、

確認の方法や手法、目標は市町の状況に応じて柔軟に設定可能)

本人や家族の希望に応じて、看取りを行う体制(医療・介護等)がある

9

①在宅医療や介護に係る関係者に対して、看取りに対する理解を深めるための普及啓発活動

を実施している

②本人や家族の看取りに関する希望を定期的に確認し、医療・介護等の関係者間で共有して

いる(ACPを実践している)

③ ②で確認した本人の意向や推定意思に基づき、人生の最終段階における医療・ケアの提供

がかかりつけ医だけでなく、多職種で行えている

④本人や家族が、「希望に応じた在宅医療が提供されている」と実感している(本人や家族

との信頼関係等、個別の状況を踏まえて慎重に取り組んでください。確認の方法や手法、目

標は市町の状況に応じて柔軟に設定可能)

地域において、多職種で看取りに関する事例検討や共有する場が定期的にある

①看取りに関する事例検討会等については、圏域内の特定の医療機関が参加可能な形で実施

されている

②看取りに関する事例検討会等については、圏域内の複数の医療機関が参加可能な形で実施

10 されている(医療資源が少ない場合は、実施済みとみなして可)

③ ①、②の事例検討会について、外部の多職種も参加可能な形で実施されている

④ 多職種が参加可能な看取りに関する事例検討会等が、広く地域の中で認識され定期的に実

施されている

◎:①~④を達成

○:①~③を達成

△:ACPに取り組んでいるが、まだ不十

分である

◇:取組の予定あり

×:取組未実施

◎:①~④を達成

○:①~③を達成

△:①~②を実施

◇:取組の予定あり

×:取組未実施