【参考報告書3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業 (報告書案)[17.2MB] (104 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |

ページ画像

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

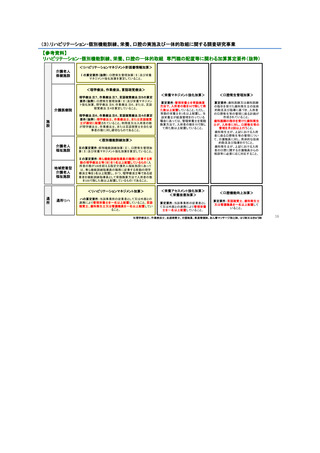

⚫

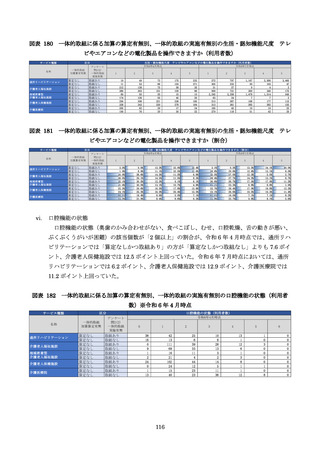

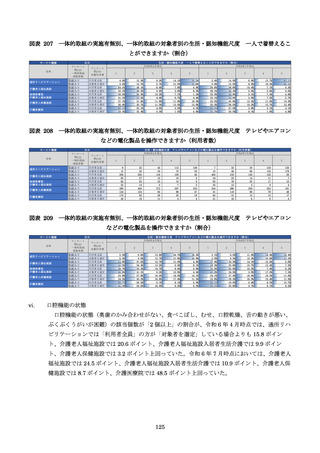

ケアの質向上に関する具体的な効果

以前は嚥下機能といった一つの機能に着目することが多かったが、現在は利用者の口腔の状態まで

気にかけ、各機能の変化と口腔の状態を関連付けて考えるようになった。

(介護老人保健施設)

⚫

介護士による口腔ケアも以前より意識高く実施できるようになった。(介護老人保健施設)(介護医

療院)

⚫

口腔ケアに必要な道具や技術について介護職員にも徐々に浸透しており、利用者家族に対し、歯科

衛生士以外の職員から、口腔ケアについて説明することができるようになっている。(介護医療院)

⚫

外部の歯科医師が月1~2回訪問して診察、法人の歯科衛生士の職員が月1~2回程度評価した後、

診察・評価結果や技術的な改善点について、歯科医師・歯科衛生士から介護支援専門員に伝達し、会

議にて介護支援専門員が施設の全職員に周知している。管理栄養士やリハビリテーション職も会議

に同席しているため、多職種間で口腔に関する情報を共有できる。

(介護老人福祉施設)

⚫

口腔の評価が義務付けられたことで、専門職が介入して口腔ケアについて助言を受けられるように

なったため、ケアをしやすくなった。特に口腔ケアへの拒否が強い利用者について、よい声掛けの方

法やより専門的なケア方法について助言を受けることで拒否も少なくなり、以前よりきれいに口腔

を清掃できるようになった。(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

3.

利用者の状態に対する具体的な効果

⚫

食形態が改善した利用者がいる。(介護老人保健施設)

⚫

嚥下機能が低下している利用者のうち、20%程度の利用者について嚥下機能が改善した一方、状態

が悪化した利用者は非常に少ないため、嚥下機能の維持にも大きく寄与していると実感している。

(介護老人保健施設)

⚫

取組開始を機に、誤嚥性肺炎による入院の件数が大きく減少し、半数程度となった事例がある。

(介

護老人福祉施設)

4.

⚫

今後の在り方

口腔に関するアセスメント項目について指標化されると現場にとってはインセンティブとなる。(介

護老人保健施設)

⚫

口腔ケアは、歯の本数が多いほど職員側のリスクも高くなる。また、重要かつ専門性が必要でリスク

の高いケアでもあるため、栄養やリハビリテーションと同様、労力に見合う制度になればよいと考

えている。

(介護医療院)

90