よむ、つかう、まなぶ。

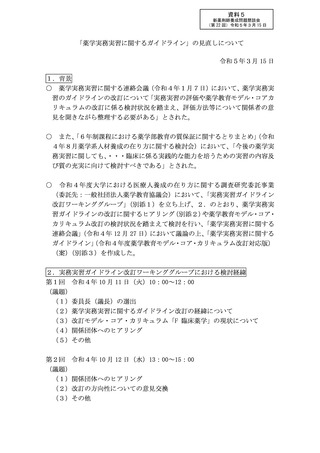

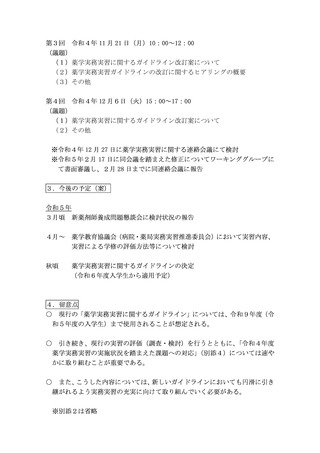

資料5 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

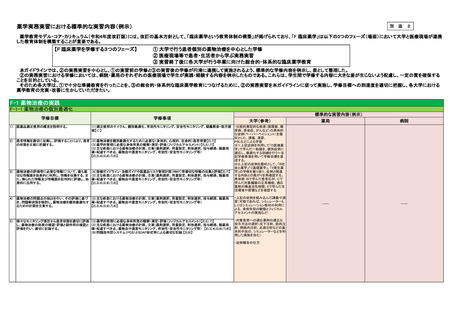

また、実務実習を行う学生に対して、本ガイドラインに準拠した実務実習に十分対応で

きるように、心構えや実習中の態度についても適切な指導を行い、学生の円滑な学修に向

け責任を持って支援する。

(病院、薬局における実習)

実習施設では、学生が、責任薬剤師の管理下において認定指導薬剤師の下、実習指導に

携わる薬剤師の実施計画書に基づき、多くの患者・生活者の身体的、心理的、社会的背景

等を把握し、医療等を経験し、幅広い薬剤師業務についての症例・事例を経験するととも

に、コミュニケーション能力や課題発見・問題解決能力を培うことができる実務実習を行

う。

病院においては、個々の薬物治療の症例について担当し、薬物治療について継続的で深

い経験を積むことを中心として、さらに、多職種連携や医療マネジメント・医療安全の事

例を経験させる。

薬局においては、外来、在宅の薬物治療の症例や、セルフケア、セルフメディケーショ

ン等の支援を担当し、薬物治療の経験を積むことを中心として、地域住民の薬物治療、健

康管理、公衆衛生等に関わる事例を経験させる。

責任薬剤師及び認定指導薬剤師は、施設で実習指導に携わる薬剤師はもとより、施設に

勤務するスタッフ全員が連携し、円滑かつ充実した学修が実施できるよう環境整備を行う。

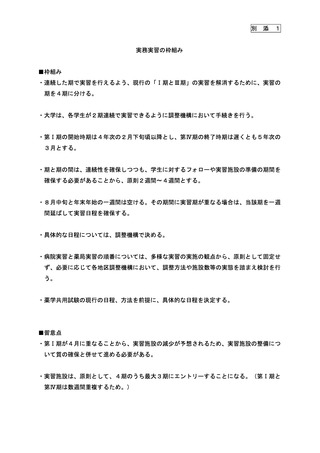

2.枠組み、要件

1)実習の枠組み

教育効果の高い実務実習を行うためには、病院実習と薬局実習の連携を図り一貫性を確

保する必要がある。学生にとって実習と実習の間が数か月空くことは、記憶やモチベーシ

ョンの低下にもつながり、最初の実習で重点的に行った内容を次の実習でも再度重点的に

行わなければならず、一貫性のある効果的な実習を実現できない。したがって、「実習→

ふりかえり→実習→ふりかえり」を連続して行うことで最も効果的な実習が可能となる。

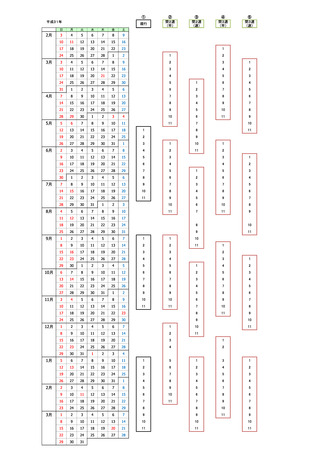

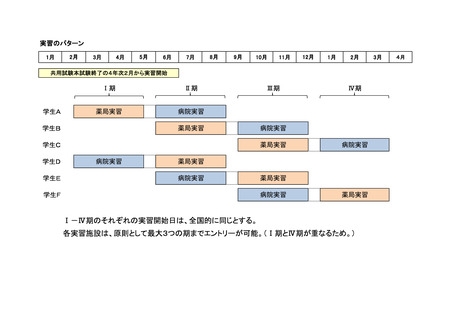

実習を連続して行うためには、「Ⅰ期とⅢ期に実施」という組合せは行わないことにな

ることから、全体として受入れの規模を増やす必要がある。したがって、実習施設数や受

入れ者数を増やす取組を進めるとともに、病院実習と薬局実習を連続して行えるよう、別

添 1 に基づき、病院・薬局実務実習地区調整機構(以下「地区調整機構」という。)におい

て4期制で割り振りを行う。

病院、薬局の実習期間は連続性のある 22 週間とし、各施設 11 週間を原則とする(各実

習施設での実習期間と次の実習期間の間に2週間から4週間程度の準備とふりかえり期

間を設定する)が、大学が主導し病院-薬局が連携して更に学修効果の高い方略や期間等

を検討し実習を進めることも可能である(ただし、22 週間を下回らないこと。)。

これらの枠組みは、地区調整機構が各地区の状況に合わせて随時協議を行い、ガイドラ

インを遵守した上で、より効果的な実習方法、枠組みについて提案があれば、検討し、地

-5-

きるように、心構えや実習中の態度についても適切な指導を行い、学生の円滑な学修に向

け責任を持って支援する。

(病院、薬局における実習)

実習施設では、学生が、責任薬剤師の管理下において認定指導薬剤師の下、実習指導に

携わる薬剤師の実施計画書に基づき、多くの患者・生活者の身体的、心理的、社会的背景

等を把握し、医療等を経験し、幅広い薬剤師業務についての症例・事例を経験するととも

に、コミュニケーション能力や課題発見・問題解決能力を培うことができる実務実習を行

う。

病院においては、個々の薬物治療の症例について担当し、薬物治療について継続的で深

い経験を積むことを中心として、さらに、多職種連携や医療マネジメント・医療安全の事

例を経験させる。

薬局においては、外来、在宅の薬物治療の症例や、セルフケア、セルフメディケーショ

ン等の支援を担当し、薬物治療の経験を積むことを中心として、地域住民の薬物治療、健

康管理、公衆衛生等に関わる事例を経験させる。

責任薬剤師及び認定指導薬剤師は、施設で実習指導に携わる薬剤師はもとより、施設に

勤務するスタッフ全員が連携し、円滑かつ充実した学修が実施できるよう環境整備を行う。

2.枠組み、要件

1)実習の枠組み

教育効果の高い実務実習を行うためには、病院実習と薬局実習の連携を図り一貫性を確

保する必要がある。学生にとって実習と実習の間が数か月空くことは、記憶やモチベーシ

ョンの低下にもつながり、最初の実習で重点的に行った内容を次の実習でも再度重点的に

行わなければならず、一貫性のある効果的な実習を実現できない。したがって、「実習→

ふりかえり→実習→ふりかえり」を連続して行うことで最も効果的な実習が可能となる。

実習を連続して行うためには、「Ⅰ期とⅢ期に実施」という組合せは行わないことにな

ることから、全体として受入れの規模を増やす必要がある。したがって、実習施設数や受

入れ者数を増やす取組を進めるとともに、病院実習と薬局実習を連続して行えるよう、別

添 1 に基づき、病院・薬局実務実習地区調整機構(以下「地区調整機構」という。)におい

て4期制で割り振りを行う。

病院、薬局の実習期間は連続性のある 22 週間とし、各施設 11 週間を原則とする(各実

習施設での実習期間と次の実習期間の間に2週間から4週間程度の準備とふりかえり期

間を設定する)が、大学が主導し病院-薬局が連携して更に学修効果の高い方略や期間等

を検討し実習を進めることも可能である(ただし、22 週間を下回らないこと。)。

これらの枠組みは、地区調整機構が各地区の状況に合わせて随時協議を行い、ガイドラ

インを遵守した上で、より効果的な実習方法、枠組みについて提案があれば、検討し、地

-5-