よむ、つかう、まなぶ。

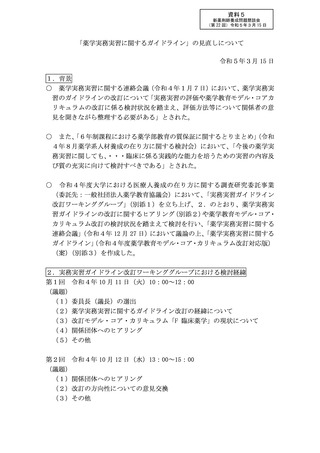

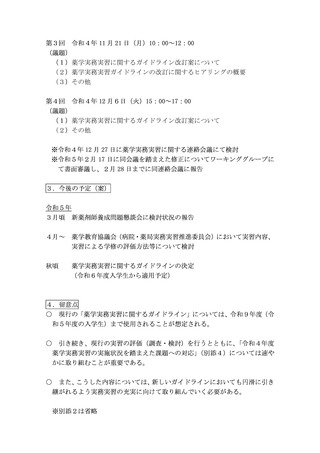

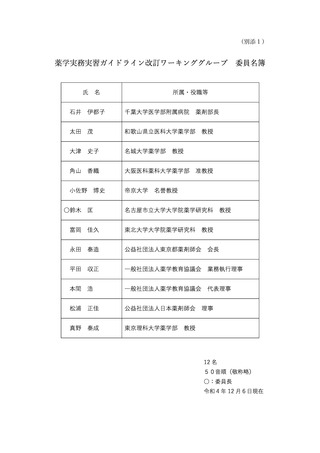

資料5 「薬学実務実習に関するガイドライン」の見直しについて (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |

| 出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

導薬剤師が兼務する場合を含む。)、大学と協力して実施計画書を作成し、指導に当たる必

要がある。したがって、地区調整機構や地域関連団体等からモデル・コア・カリキュラム

に関する情報の提供を受けるとともに、大学との積極的な交流によりその理解と実習にお

ける活用が求められる。特に、大学における臨床薬学に関する学修内容は、実務実習の指

導に直接関わる情報であるので、十分に把握するよう努める。実務実習の実施に当たって

は、学生と指導薬剤師との間で、モデル・コア・カリキュラムにおける学修目標を共有す

る。指導薬剤師は、実務実習という学修環境を十分に理解して、学修目標に到達する経験

ができる環境の提供を行う。すなわち、学生が担当する患者を選定し、その患者の薬物治

療にかかる内容の問いかけを行い、学生の自己学修を促し、振り返りを行う。この積み重

ねは学生の成長を促すとともに指導薬剤師自身の学びにもつながる。

3)大学との連携

責任薬剤師及び認定指導薬剤師は、大学と密に連携を取って、実務実習を行う。実習開

始前には、学生担当教員との協議により個々の学生に対して実施計画書を作成し、これを

実習施設、大学、学生の三者で共有する。複数の大学から学生を受け入れる場合は、大学

間の実習内容の差を実施可能な範囲に収めるための調整を行う必要がある。

実習中は、実務実習記録や面談等を活用して、学生及び大学との情報交換・共有を密に

行い、適宜、実習計画の修正を行うなど、円滑かつ教育効果の高い実習の実施に努める。

4)実習施設間の連携

病院や薬局での互いの実習を補完するグループ実習での連携だけでなく、病院と薬局が

連続して実習を行うことが原則であるため、実習施設となる病院と薬局の責任薬剤師と学

生担当教員とが協議の上、それぞれの実施計画書を施設間で連携して作成することが望ま

れる。

実際の病院と薬局の連携やグループ実習の実施に際しては、実習開始前及び実習中に、

各実習施設の責任薬剤師と学生担当教員との情報交換を密に行うことにより、円滑かつ教

育効果の高い実習の実施に努める。さらに、学生に不利益となるような、実習施設による

実習内容の差が生じないように努める。

5)実務実習を担当する薬剤師の指導能力の向上

大学は、実習に関わる薬剤師の指導能力の向上、実習施設の指導内容改善等に積極的に

関与する必要がある。そのため、薬学教育協議会は、地区調整機構と協力して、実習を担

当する薬剤師を対象とした研修事業(スキルアップのための「実務実習アドバンスト・ワ

ークショップ」や「OBE のためのアドバンスト・ワークショップ」など)を実施する。さ

らに、地区単位で地域関連団体や大学等が連携し、病院、薬局の薬剤師、及び大学教員の

実習報告会や連絡会等の機会を提供する。

責任薬剤師及び認定指導薬剤師は、実習終了後には、大学又は地区単位で実施される実

- 11 -

要がある。したがって、地区調整機構や地域関連団体等からモデル・コア・カリキュラム

に関する情報の提供を受けるとともに、大学との積極的な交流によりその理解と実習にお

ける活用が求められる。特に、大学における臨床薬学に関する学修内容は、実務実習の指

導に直接関わる情報であるので、十分に把握するよう努める。実務実習の実施に当たって

は、学生と指導薬剤師との間で、モデル・コア・カリキュラムにおける学修目標を共有す

る。指導薬剤師は、実務実習という学修環境を十分に理解して、学修目標に到達する経験

ができる環境の提供を行う。すなわち、学生が担当する患者を選定し、その患者の薬物治

療にかかる内容の問いかけを行い、学生の自己学修を促し、振り返りを行う。この積み重

ねは学生の成長を促すとともに指導薬剤師自身の学びにもつながる。

3)大学との連携

責任薬剤師及び認定指導薬剤師は、大学と密に連携を取って、実務実習を行う。実習開

始前には、学生担当教員との協議により個々の学生に対して実施計画書を作成し、これを

実習施設、大学、学生の三者で共有する。複数の大学から学生を受け入れる場合は、大学

間の実習内容の差を実施可能な範囲に収めるための調整を行う必要がある。

実習中は、実務実習記録や面談等を活用して、学生及び大学との情報交換・共有を密に

行い、適宜、実習計画の修正を行うなど、円滑かつ教育効果の高い実習の実施に努める。

4)実習施設間の連携

病院や薬局での互いの実習を補完するグループ実習での連携だけでなく、病院と薬局が

連続して実習を行うことが原則であるため、実習施設となる病院と薬局の責任薬剤師と学

生担当教員とが協議の上、それぞれの実施計画書を施設間で連携して作成することが望ま

れる。

実際の病院と薬局の連携やグループ実習の実施に際しては、実習開始前及び実習中に、

各実習施設の責任薬剤師と学生担当教員との情報交換を密に行うことにより、円滑かつ教

育効果の高い実習の実施に努める。さらに、学生に不利益となるような、実習施設による

実習内容の差が生じないように努める。

5)実務実習を担当する薬剤師の指導能力の向上

大学は、実習に関わる薬剤師の指導能力の向上、実習施設の指導内容改善等に積極的に

関与する必要がある。そのため、薬学教育協議会は、地区調整機構と協力して、実習を担

当する薬剤師を対象とした研修事業(スキルアップのための「実務実習アドバンスト・ワ

ークショップ」や「OBE のためのアドバンスト・ワークショップ」など)を実施する。さ

らに、地区単位で地域関連団体や大学等が連携し、病院、薬局の薬剤師、及び大学教員の

実習報告会や連絡会等の機会を提供する。

責任薬剤師及び認定指導薬剤師は、実習終了後には、大学又は地区単位で実施される実

- 11 -