よむ、つかう、まなぶ。

参考資料 3 (64 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html |

| 出典情報 | 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料Ⅱ-4-24

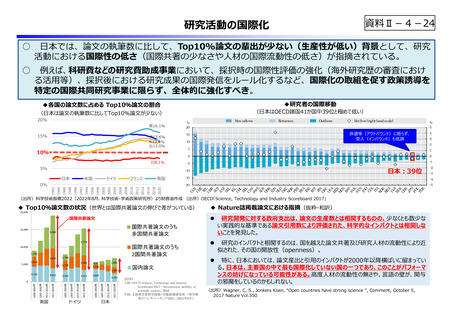

研究活動の国際化

○

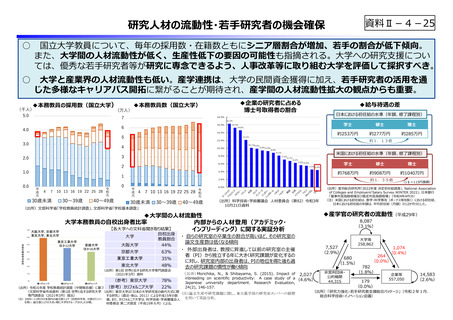

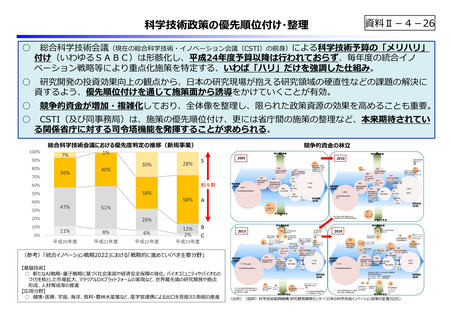

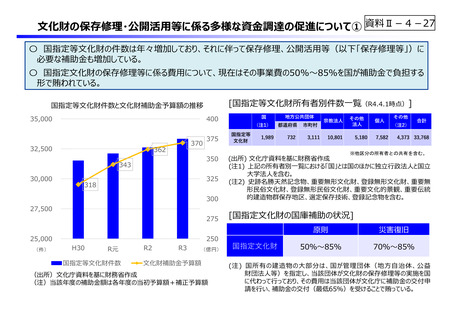

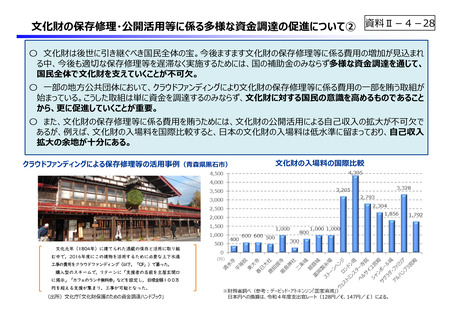

⽇本では、論⽂の執筆数に⽐して、Top10%論⽂の輩出が少ない(⽣産性が低い)背景として、研究

活動における国際性の低さ(国際共著の少なさや⼈材の国際流動性の低さ)が指摘されている。

○

例えば、科研費などの研究費助成事業において、採択時の国際性評価の強化(海外研究歴の審査におけ

る活⽤等)、採択後における研究成果の国際発信をルール化するなど、国際化の取組を促す政策誘導を

特定の国際共同研究事業に限らず、全体的に強化すべき。

◆研究者の国際移動

◆各国の論⽂数に占める Top10%論⽂の割合

(⽇本はOECD諸国41か国中39位と極めて低い)

(⽇本は論⽂の執筆数に⽐してTop10%論⽂が少ない)

20%

英16.1%

15%

派遣等(アウトバウンド)に限らず、

受⼊(インバウンド)も低調

独13.6%

⽶13.4%

仏13.0%

10%

10%

⽇8.1%

5%

⽇本︓39位

2020

2018

英国

2016

2014

2012

2010

2008

フランス

2006

2004

2002

2000

ドイツ

1998

1996

1994

1992

⽶国

1990

1988

1986

1984

0%

1982

⽇本

(出所)科学技術指標2022(2022年8⽉、科学技術・学術政策研究所)より財務省作成 (出所)OECD「Science, Technology and Industry Scoreboard 2017」

◆ Top10%論⽂数の状況(世界とは国際共著論⽂の伸びで差がついている)

国際共著論⽂

英国

ドイツ

⽇本

(出所)

上図:OECD Science, Technology and Industry

Scoreboard 2017-International mobility of

scientific authors, 2016

下図:文部科学省科学技術・学術政策研究所 「科学研

究のベンチマーキング2021」(2021年8月)

◆ Nature誌掲載論⽂における指摘(抜粋・和訳)

研究開発に対する政府⽀出は、論⽂の⽣産数とは相関するものの、少なくとも数少な

い実践的な基準である論⽂引⽤数により評価された、科学的なインパクトとは相関しな

いことを発⾒した。

研究のインパクトと相関するのは、国を越えた論⽂共著及び研究⼈材の流動性により近

似された、その国の開放性(openness)。

特に、⽇本においては、論⽂産出と引⽤のインパクトが2000年以降横ばいに留まってい

る。⽇本は、主要国の中で最も国際化していない国の⼀つであり、このことがパフォーマ

ンスの妨げになっている可能性がある。⾼度⼈材の流動性の無さや、⾔語の壁が、関与

の邪魔をしているのかもしれない。

(出所)Wagner, C, S., Jonkers Koen, “Open countries have strong science ”, Comment, October 5,

2017 Nature Vol.550

研究活動の国際化

○

⽇本では、論⽂の執筆数に⽐して、Top10%論⽂の輩出が少ない(⽣産性が低い)背景として、研究

活動における国際性の低さ(国際共著の少なさや⼈材の国際流動性の低さ)が指摘されている。

○

例えば、科研費などの研究費助成事業において、採択時の国際性評価の強化(海外研究歴の審査におけ

る活⽤等)、採択後における研究成果の国際発信をルール化するなど、国際化の取組を促す政策誘導を

特定の国際共同研究事業に限らず、全体的に強化すべき。

◆研究者の国際移動

◆各国の論⽂数に占める Top10%論⽂の割合

(⽇本はOECD諸国41か国中39位と極めて低い)

(⽇本は論⽂の執筆数に⽐してTop10%論⽂が少ない)

20%

英16.1%

15%

派遣等(アウトバウンド)に限らず、

受⼊(インバウンド)も低調

独13.6%

⽶13.4%

仏13.0%

10%

10%

⽇8.1%

5%

⽇本︓39位

2020

2018

英国

2016

2014

2012

2010

2008

フランス

2006

2004

2002

2000

ドイツ

1998

1996

1994

1992

⽶国

1990

1988

1986

1984

0%

1982

⽇本

(出所)科学技術指標2022(2022年8⽉、科学技術・学術政策研究所)より財務省作成 (出所)OECD「Science, Technology and Industry Scoreboard 2017」

◆ Top10%論⽂数の状況(世界とは国際共著論⽂の伸びで差がついている)

国際共著論⽂

英国

ドイツ

⽇本

(出所)

上図:OECD Science, Technology and Industry

Scoreboard 2017-International mobility of

scientific authors, 2016

下図:文部科学省科学技術・学術政策研究所 「科学研

究のベンチマーキング2021」(2021年8月)

◆ Nature誌掲載論⽂における指摘(抜粋・和訳)

研究開発に対する政府⽀出は、論⽂の⽣産数とは相関するものの、少なくとも数少な

い実践的な基準である論⽂引⽤数により評価された、科学的なインパクトとは相関しな

いことを発⾒した。

研究のインパクトと相関するのは、国を越えた論⽂共著及び研究⼈材の流動性により近

似された、その国の開放性(openness)。

特に、⽇本においては、論⽂産出と引⽤のインパクトが2000年以降横ばいに留まってい

る。⽇本は、主要国の中で最も国際化していない国の⼀つであり、このことがパフォーマ

ンスの妨げになっている可能性がある。⾼度⼈材の流動性の無さや、⾔語の壁が、関与

の邪魔をしているのかもしれない。

(出所)Wagner, C, S., Jonkers Koen, “Open countries have strong science ”, Comment, October 5,

2017 Nature Vol.550