よむ、つかう、まなぶ。

資料2 給付と負担について (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

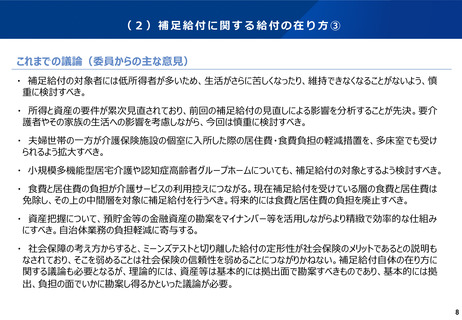

(2)補足給付に関する給付の在り方③

これまでの議論(委員からの主な意見)

・ 補足給付の対象者には低所得者が多いため、生活がさらに苦しくなったり、維持できなくなることがないよう、慎

重に検討すべき。

・ 所得と資産の要件が累次見直されており、前回の補足給付の見直しによる影響を分析することが先決。要介

護者やその家族の生活への影響を考慮しながら、今回は慎重に検討すべき。

・ 夫婦世帯の一方が介護保険施設の個室に入所した際の居住費・食費負担の軽減措置を、多床室でも受け

られるよう拡大すべき。

・ 小規模多機能型居宅介護や認知症高齢者グループホームについても、補足給付の対象とするよう検討すべき。

・ 食費と居住費の負担が介護サービスの利用控えにつながる。現在補足給付を受けている層の食費と居住費は

免除し、その上の中間層を対象に補足給付を行うべき。将来的には食費と居住費の負担を廃止すべき。

・ 資産把握について、預貯金等の金融資産の勘案をマイナンバー等を活用しながらより精緻で効率的な仕組み

にすべき。自治体業務の負担軽減に寄与する。

・ 社会保障の考え方からすると、ミーンズテストと切り離した給付の定形性が社会保険のメリットであるとの説明も

なされており、そこを弱めることは社会保険の信頼性を弱めることにつながりかねない。補足給付自体の在り方に

関する議論も必要となるが、理論的には、資産等は基本的には拠出面で勘案すべきものであり、基本的には拠

出、負担の面でいかに勘案し得るかといった議論が必要。

8

これまでの議論(委員からの主な意見)

・ 補足給付の対象者には低所得者が多いため、生活がさらに苦しくなったり、維持できなくなることがないよう、慎

重に検討すべき。

・ 所得と資産の要件が累次見直されており、前回の補足給付の見直しによる影響を分析することが先決。要介

護者やその家族の生活への影響を考慮しながら、今回は慎重に検討すべき。

・ 夫婦世帯の一方が介護保険施設の個室に入所した際の居住費・食費負担の軽減措置を、多床室でも受け

られるよう拡大すべき。

・ 小規模多機能型居宅介護や認知症高齢者グループホームについても、補足給付の対象とするよう検討すべき。

・ 食費と居住費の負担が介護サービスの利用控えにつながる。現在補足給付を受けている層の食費と居住費は

免除し、その上の中間層を対象に補足給付を行うべき。将来的には食費と居住費の負担を廃止すべき。

・ 資産把握について、預貯金等の金融資産の勘案をマイナンバー等を活用しながらより精緻で効率的な仕組み

にすべき。自治体業務の負担軽減に寄与する。

・ 社会保障の考え方からすると、ミーンズテストと切り離した給付の定形性が社会保険のメリットであるとの説明も

なされており、そこを弱めることは社会保険の信頼性を弱めることにつながりかねない。補足給付自体の在り方に

関する議論も必要となるが、理論的には、資産等は基本的には拠出面で勘案すべきものであり、基本的には拠

出、負担の面でいかに勘案し得るかといった議論が必要。

8