よむ、つかう、まなぶ。

資料2 給付と負担について (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

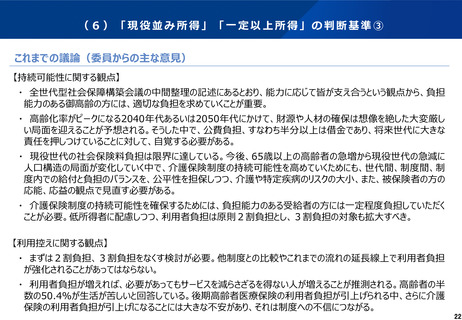

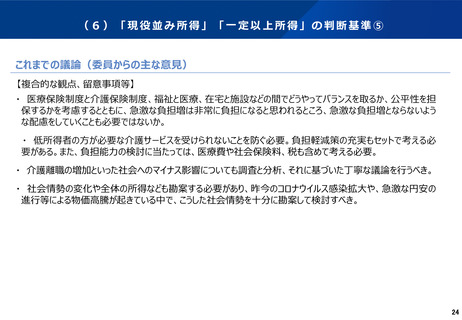

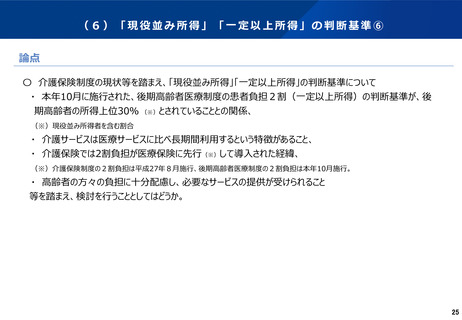

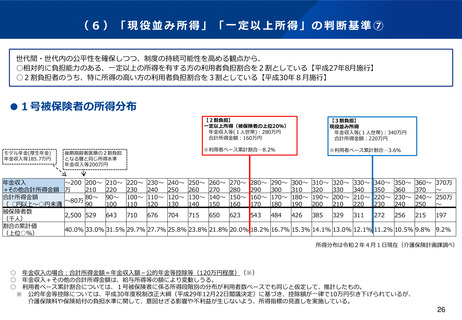

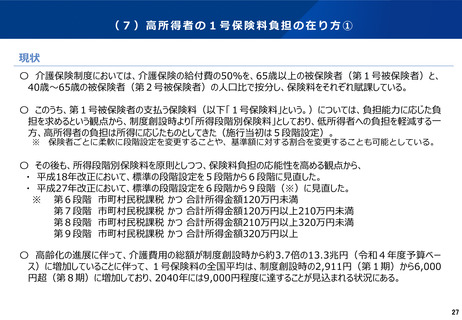

(6)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準③

これまでの議論(委員からの主な意見)

【持続可能性に関する観点】

・ 全世代型社会保障構築会議の中間整理の記述にあるとおり、能力に応じて皆が支え合うという観点から、負担

能力のある御高齢の方には、適切な負担を求めていくことが重要。

・ 高齢化率がピークになる2040年代あるいは2050年代にかけて、財源や人材の確保は想像を絶した大変厳し

い局面を迎えることが予想される。そうした中で、公費負担、すなわち半分以上は借金であり、将来世代に大きな

責任を押しつけていることに対して、自覚する必要がある。

・ 現役世代の社会保険料負担は限界に達している。今後、65歳以上の高齢者の急増から現役世代の急減に

人口構造の局面が変化していく中で、介護保険制度の持続可能性を高めていくためにも、世代間、制度間、制

度内での給付と負担のバランスを、公平性を担保しつつ、介護や特定疾病のリスクの大小、また、被保険者の方の

応能、応益の観点で見直す必要がある。

・ 介護保険制度の持続可能性を確保するためには、負担能力のある受給者の方には一定程度負担していただく

ことが必要。低所得者に配慮しつつ、利用者負担は原則2割負担とし、3割負担の対象も拡大すべき。

【利用控えに関する観点】

・ まずは2割負担、3割負担をなくす検討が必要。他制度との比較やこれまでの流れの延長線上で利用者負担

が強化されることがあってはならない。

・ 利用者負担が増えれば、必要があってもサービスを減らさざるを得ない人が増えることが推測される。高齢者の半

数の50.4%が生活が苦しいと回答している。後期高齢者医療保険の利用者負担が引上げられる中、さらに介護

保険の利用者負担が引上げになることには大きな不安があり、それは制度への不信につながる。

22

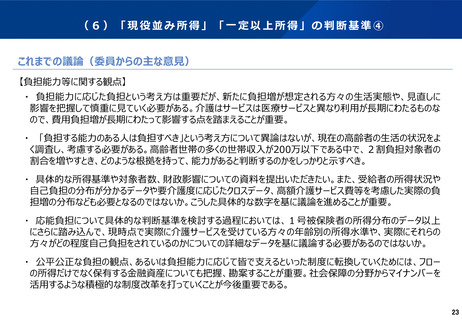

これまでの議論(委員からの主な意見)

【持続可能性に関する観点】

・ 全世代型社会保障構築会議の中間整理の記述にあるとおり、能力に応じて皆が支え合うという観点から、負担

能力のある御高齢の方には、適切な負担を求めていくことが重要。

・ 高齢化率がピークになる2040年代あるいは2050年代にかけて、財源や人材の確保は想像を絶した大変厳し

い局面を迎えることが予想される。そうした中で、公費負担、すなわち半分以上は借金であり、将来世代に大きな

責任を押しつけていることに対して、自覚する必要がある。

・ 現役世代の社会保険料負担は限界に達している。今後、65歳以上の高齢者の急増から現役世代の急減に

人口構造の局面が変化していく中で、介護保険制度の持続可能性を高めていくためにも、世代間、制度間、制

度内での給付と負担のバランスを、公平性を担保しつつ、介護や特定疾病のリスクの大小、また、被保険者の方の

応能、応益の観点で見直す必要がある。

・ 介護保険制度の持続可能性を確保するためには、負担能力のある受給者の方には一定程度負担していただく

ことが必要。低所得者に配慮しつつ、利用者負担は原則2割負担とし、3割負担の対象も拡大すべき。

【利用控えに関する観点】

・ まずは2割負担、3割負担をなくす検討が必要。他制度との比較やこれまでの流れの延長線上で利用者負担

が強化されることがあってはならない。

・ 利用者負担が増えれば、必要があってもサービスを減らさざるを得ない人が増えることが推測される。高齢者の半

数の50.4%が生活が苦しいと回答している。後期高齢者医療保険の利用者負担が引上げられる中、さらに介護

保険の利用者負担が引上げになることには大きな不安があり、それは制度への不信につながる。

22