よむ、つかう、まなぶ。

資料2 給付と負担について (24 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

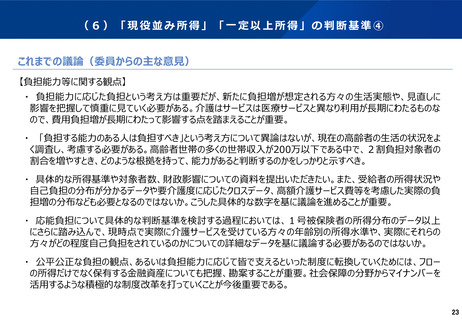

(6)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準④

これまでの議論(委員からの主な意見)

【負担能力等に関する観点】

・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要だが、新たに負担増が想定される方々の生活実態や、見直しに

影響を把握して慎重に見ていく必要がある。介護はサービスは医療サービスと異なり利用が長期にわたるものな

ので、費用負担増が長期にわたって影響する点を踏まえることが重要。

・

「負担する能力のある人は負担すべき」という考え方について異論はないが、現在の高齢者の生活の状況をよ

く調査し、考慮する必要がある。高齢者世帯の多くの世帯収入が200万以下である中で、2割負担対象者の

割合を増やすとき、どのような根拠を持って、能力があると判断するのかをしっかりと示すべき。

・ 具体的な所得基準や対象者数、財政影響についての資料を提出いただきたい。また、受給者の所得状況や

自己負担の分布が分かるデータや要介護度に応じたクロスデータ、高額介護サービス費等を考慮した実際の負

担増の分布なども必要となるのではないか。こうした具体的な数字を基に議論を進めることが重要。

・ 応能負担について具体的な判断基準を検討する過程においては、1号被保険者の所得分布のデータ以上

にさらに踏み込んで、現時点で実際に介護サービスを受けている方々の年齢別の所得水準や、実際にそれらの

方々がどの程度自己負担をされているのかについての詳細なデータを基に議論する必要があるのではないか。

・ 公平公正な負担の観点、あるいは負担能力に応じて皆で支えるといった制度に転換していくためには、フロー

の所得だけでなく保有する金融資産についても把握、勘案することが重要。社会保障の分野からマイナンバーを

活用するような積極的な制度改革を打っていくことが今後重要である。

23

これまでの議論(委員からの主な意見)

【負担能力等に関する観点】

・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要だが、新たに負担増が想定される方々の生活実態や、見直しに

影響を把握して慎重に見ていく必要がある。介護はサービスは医療サービスと異なり利用が長期にわたるものな

ので、費用負担増が長期にわたって影響する点を踏まえることが重要。

・

「負担する能力のある人は負担すべき」という考え方について異論はないが、現在の高齢者の生活の状況をよ

く調査し、考慮する必要がある。高齢者世帯の多くの世帯収入が200万以下である中で、2割負担対象者の

割合を増やすとき、どのような根拠を持って、能力があると判断するのかをしっかりと示すべき。

・ 具体的な所得基準や対象者数、財政影響についての資料を提出いただきたい。また、受給者の所得状況や

自己負担の分布が分かるデータや要介護度に応じたクロスデータ、高額介護サービス費等を考慮した実際の負

担増の分布なども必要となるのではないか。こうした具体的な数字を基に議論を進めることが重要。

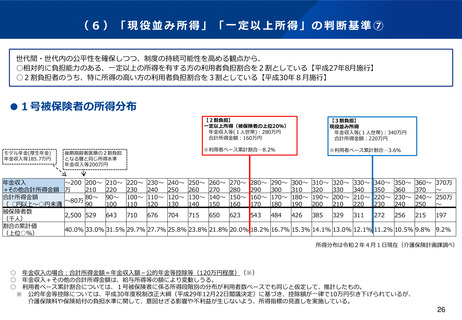

・ 応能負担について具体的な判断基準を検討する過程においては、1号被保険者の所得分布のデータ以上

にさらに踏み込んで、現時点で実際に介護サービスを受けている方々の年齢別の所得水準や、実際にそれらの

方々がどの程度自己負担をされているのかについての詳細なデータを基に議論する必要があるのではないか。

・ 公平公正な負担の観点、あるいは負担能力に応じて皆で支えるといった制度に転換していくためには、フロー

の所得だけでなく保有する金融資産についても把握、勘案することが重要。社会保障の分野からマイナンバーを

活用するような積極的な制度改革を打っていくことが今後重要である。

23