よむ、つかう、まなぶ。

資料2 給付と負担について (29 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

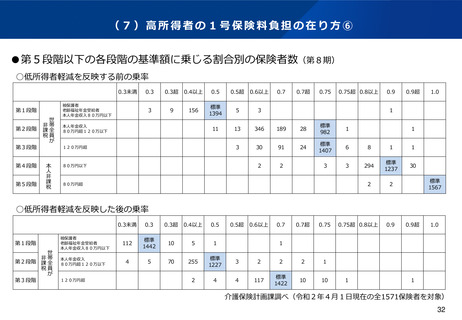

(7)高所得者の1号保険料負担の在り方②

これまでの議論(委員からの主な意見)

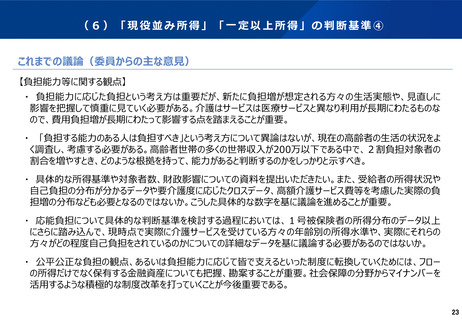

・ 様々な統計から、高齢者の負担能力の格差が非常に大きくなっていると言われており、負担をお願いできる方

には相応の利用者負担や保険料負担をお願いすることは避けられない。優先的に実施していくべき事項。

・ 全世代型社会保障構築会議の中間整理の記述にあるとおり、能力に応じて皆が支え合うという観点から、負

担能力のある高齢の方には、利用者負担あるいは保険料負担においても適切な負担を求めていくことが重要。

・ 高齢化で1号保険料の水準は年々伸びるということは必然であり、介護保険制度の持続可能性を確保して

いくためには、年々増加する1号保険料の水準を現行水準に抑えるということが最も重要な論点。低所得者等

に配慮しつつ、被保険者の負担能力に応じた保険料の設定を行うということについては、一定の理解ができる。

・ 負担能力に応じて負担をお願いするという観点からは、第1号保険者について高所得者層の保険料負担を

引き上げることも検討せざるを得ない。これから本当に我々が想像を絶する世界になると思うので、その中でそう

いった方向性をできるだけ早く、少なくとも早期に検討する必要があるのではないか。

・ データに基づいて具体的な金額のイメージを示した上で議論すべき。その際、医療保険料の負担についても考

慮して併せて検討が必要。

・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要。新たに負担増が想定される方々の生活実態や、見直しによる影

響を把握した上で、検討を行うべき。

28

これまでの議論(委員からの主な意見)

・ 様々な統計から、高齢者の負担能力の格差が非常に大きくなっていると言われており、負担をお願いできる方

には相応の利用者負担や保険料負担をお願いすることは避けられない。優先的に実施していくべき事項。

・ 全世代型社会保障構築会議の中間整理の記述にあるとおり、能力に応じて皆が支え合うという観点から、負

担能力のある高齢の方には、利用者負担あるいは保険料負担においても適切な負担を求めていくことが重要。

・ 高齢化で1号保険料の水準は年々伸びるということは必然であり、介護保険制度の持続可能性を確保して

いくためには、年々増加する1号保険料の水準を現行水準に抑えるということが最も重要な論点。低所得者等

に配慮しつつ、被保険者の負担能力に応じた保険料の設定を行うということについては、一定の理解ができる。

・ 負担能力に応じて負担をお願いするという観点からは、第1号保険者について高所得者層の保険料負担を

引き上げることも検討せざるを得ない。これから本当に我々が想像を絶する世界になると思うので、その中でそう

いった方向性をできるだけ早く、少なくとも早期に検討する必要があるのではないか。

・ データに基づいて具体的な金額のイメージを示した上で議論すべき。その際、医療保険料の負担についても考

慮して併せて検討が必要。

・ 負担能力に応じた負担という考え方は重要。新たに負担増が想定される方々の生活実態や、見直しによる影

響を把握した上で、検討を行うべき。

28