よむ、つかう、まなぶ。

09参考資料1-3 9価ヒトパピローマウイルス( HPV )ワクチン ファクトシート (2 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00024.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第49回 10/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

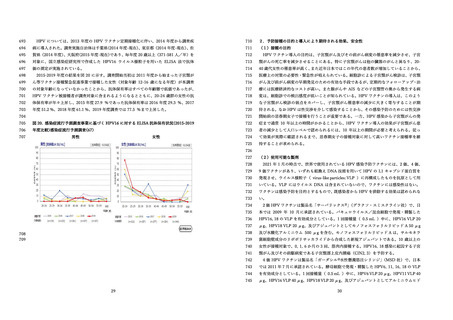

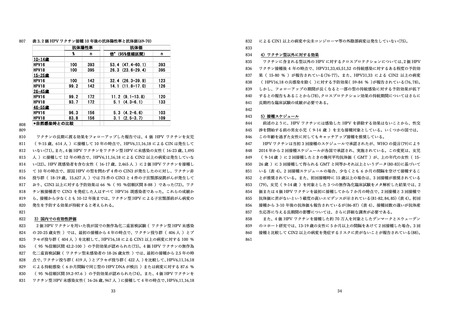

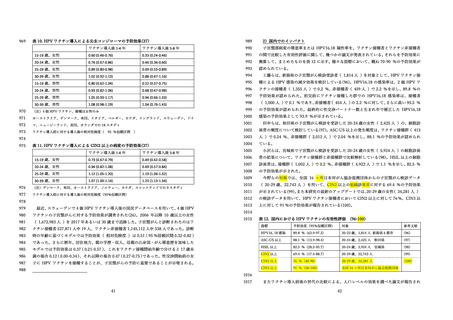

まれるようになり、20-24 歳群の⼥性の抗体保有率が年々上昇した( 2015 年度 27.9 %⇒

2016 年度 29.3 %⇒2017 年度 51.2 %⇒2018 年度 61.1 %⇒2019 年度調査 77.5 % )

。

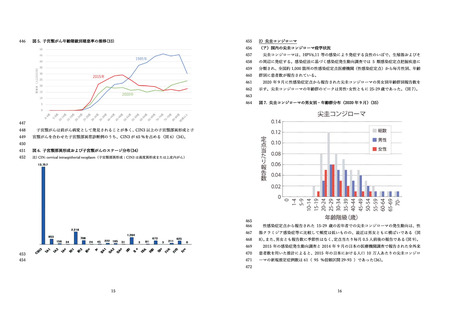

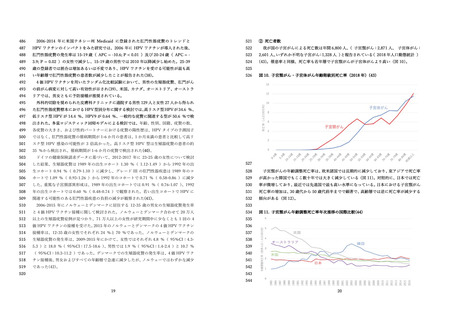

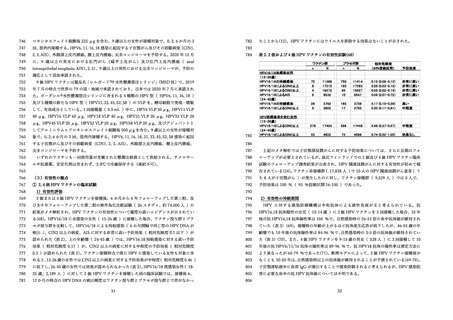

HPV の遺伝⼦型は 200 以上が報告されており、将来的な発がん性の有無により⾼リスク

型と低リスク型に分けられ、⾼リスク型には、HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,

59, 68, 73, 82 が含まれ、低リスク型には、HPV6, 11 が報告されている。浸潤性⼦宮頸がん

に含まれる遺伝⼦型は、世界の地域によって異なっているが、いずれの地域においても 9 価

HPV ワクチンに含まれる遺伝⼦型( HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 )で全体の約 90%

に相当する。⽇本においても⼦宮頸がんに含まれる遺伝⼦型は 9 価 HPV ワクチンに含まれ

る遺伝⼦型で約 90%とされている。

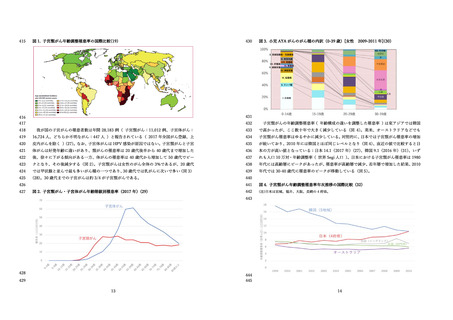

(予防接種の導⼊により期待される効果)

HPV ワクチン導⼊の⽬的は、⼦宮頸がん及びその前がん病変の罹患率を減少させ、⼦宮

頸がんの死亡率を減少させることである。⼦宮頸がん検診による⼦宮頸部病変の早期発⾒

に加えて、HPV ワクチン接種により HPV 感染⾃体を予防することで、⼦宮頸がん罹患率

のさらなる減少が期待される。

2021 年 1 ⽉の時点で国内で製造販売承認されている HPV ワクチンには 2 価、4 価、9 価

HPV ワクチンがあり、いずれも組換え DNA 技術を⽤いて産⽣した HPV L1 キャプシド蛋

⽩質を、ウイルス様粒⼦に再構成したものを抗原としている。2 価 HPV ワクチンは

HPV16,18 、 4 価 HPV ワ ク チ ン は HPV6,11,16,18 、 9 価 HPV ワ ク チ ン は

HPV6,11,16,18,31,33,45,52,58 を標的としている。

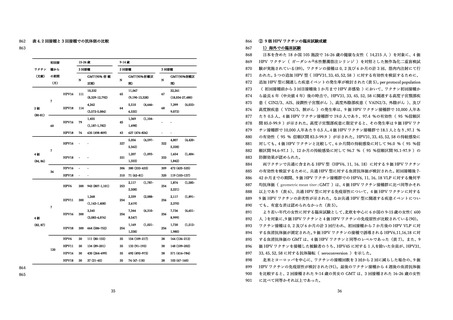

9 価 HPV ワクチンの効果については、4 価 HPV ワクチンとの⽐較による無作為化⼆重

盲検試験が実施されている。初回接種から4年後の時点で、追加 HPV 型( HPV31, 33, 45,

52, 58 )に関連する⾼度⼦宮頸部疾患( CIN2/3、AIS、浸潤性⼦宮頸がん )

、⾼度外陰部

疾患( VAIN2/3、外陰がん )、及び⾼度腟疾患( VIN2/3、腟がん )の発⽣に対して、9

価 HPV ワクチン接種群では 4 価 HPV ワクチン接種群と⽐べて 97.4 %の有効性( 95 %

信頼区間 85.0-99.9 )が⽰された。また共通 HPV 型( HPV6, 11, 16, 18 )に対する効果

は、初回接種後 7-42 か⽉までの期間、9 価 HPV ワクチン接種群での共通 HPV 型に対する

⾎清抗体価が 4 価 HPV ワクチン接種群に⽐べ同等かそれ以上であり、共通 HPV 型に対す

る免疫原性に関して 9 価 HPV ワクチンの⾮劣性が⽰された。さらに共通 HPV 型に関連す

る疾患発⽣率についても、有意な差は認められなかった。効果の持続性については、9 価

HPV ワクチンの 9-15 歳での3回接種者の⾎清抗体価は、初回接種から 7 か⽉後にピーク

を⽰し、90 か⽉後までに徐々に減少したが、その時点でも 90%以上の被接種者が、9 種類

の HPV 型に対して抗体陽性を⽰した。

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

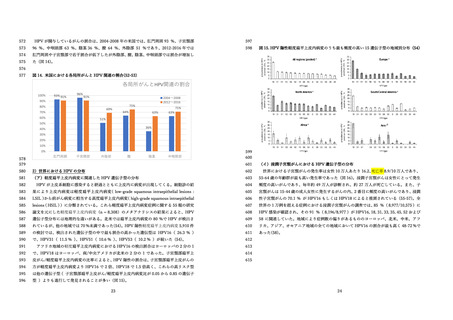

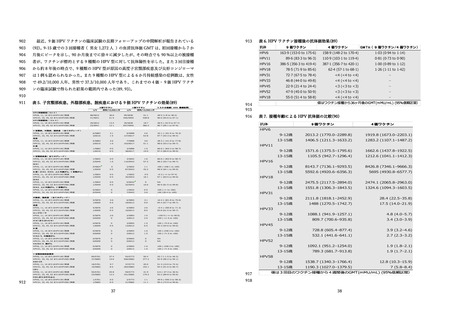

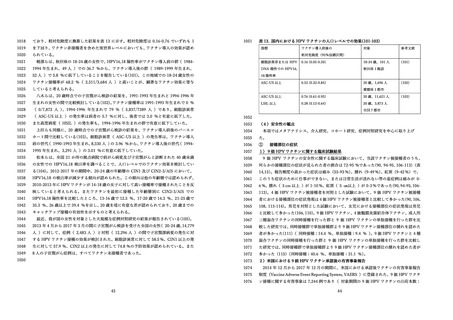

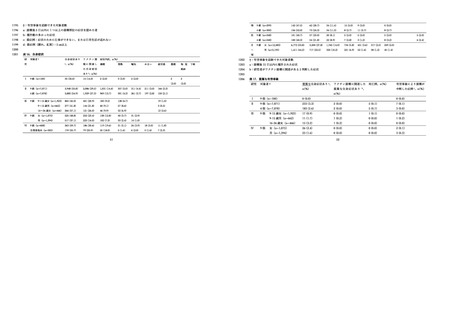

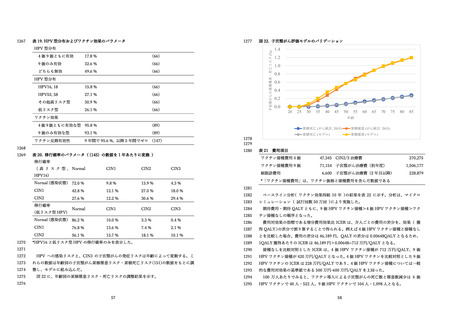

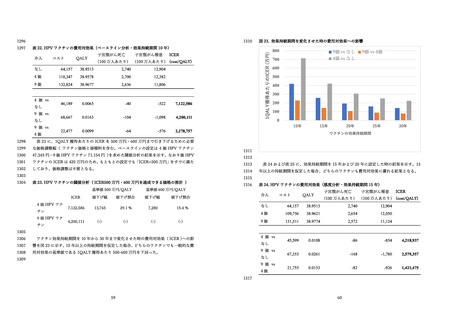

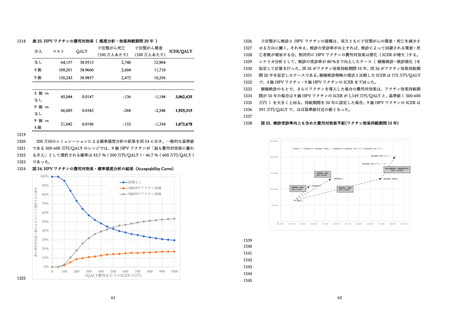

(医療経済学的評価)

国内・海外の先⾏研究などを参考にして HPV 感染から⼦宮頸がん発症に⾄る⾃然史モデ

ルを改めて構築し、ジェノタイプ分布・QOL データについても国内データを組み込んだ上

で、ワクチン接種の費⽤対効果を⾮接種を⽐較対照として分析した。具体的には、未接種・

4 価 HPV ワクチン接種・9 価 HPV ワクチン接種の 3 つの戦略について、⽣涯の医療費と

アウトカム ( 質調整⽣存年 QALY, ⼦宮頸がんの発症数、⼦宮頸がんの死亡数 )を推計し

た。結果は、戦略ごとの費⽤の差を、獲得 QALY の差で除した、1QALY 獲得あたりの増分

費⽤効果⽐ ICER で提⽰した。ICER の値は⼩さいほど「費⽤対効果に優れる」とされ、絶

対的基準としては 1QALY あたり 500-600 万円以下であれば費⽤対効果が良好と判断でき

る。

ICER の結果は、効果持続期間を 10 年とすると 4 価 HPV ワクチン vs 未接種で 712 万

円・9 価 HPV ワクチン vs 未接種で 420 万円となった。100 万⼈あたりでみると、ワクチン

導⼊による⼦宮頸がんの死亡数と罹患数減少は 4 価 HPV ワクチンで 40 ⼈・522 ⼈、9 価

HPV ワクチンで 104 ⼈・1,098 ⼈となった。効果持続期間として 15 年以上を仮定すると、

いずれのワクチンも費⽤対効果は良好となった。検診の受診率引き上げ ( 80 % )の ICER は

175 万円/QALY と、ワクチン接種よりも費⽤対効果に優れる結果になった。現時点では、

他のがん種への予防効果( ワクチンの費⽤対効果を相対的に改善する )や副反応のデータ

( 相対的に悪化する )は組み込んでおらず、より精緻な分析が必要である。

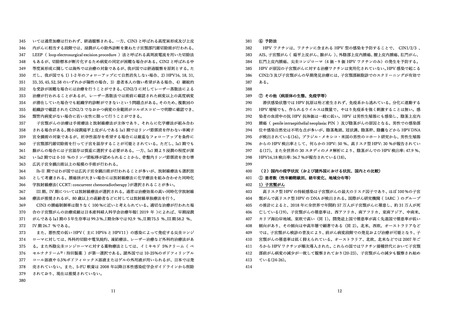

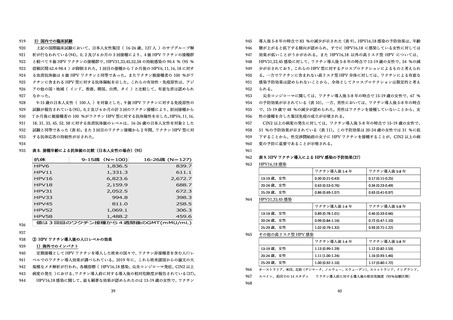

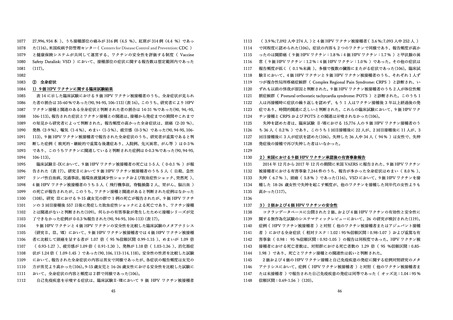

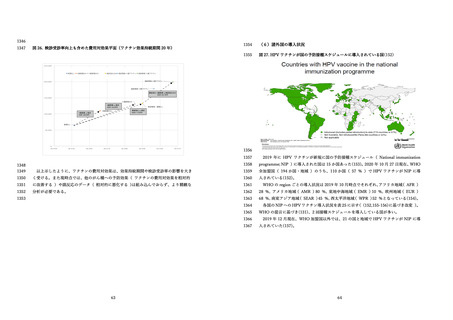

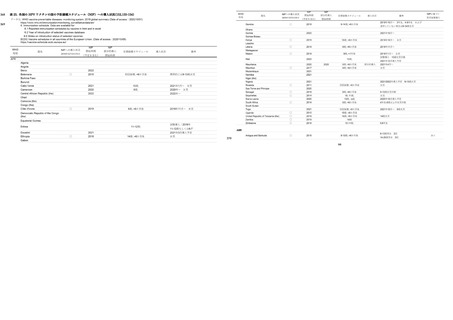

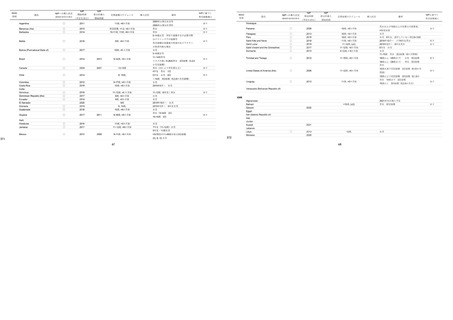

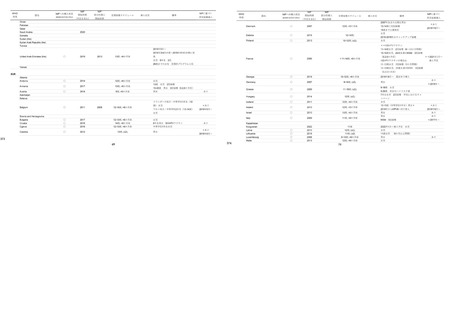

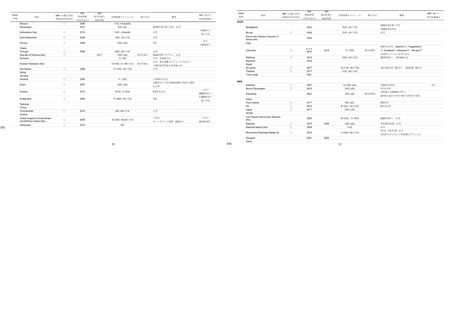

(諸外国の導⼊状況)

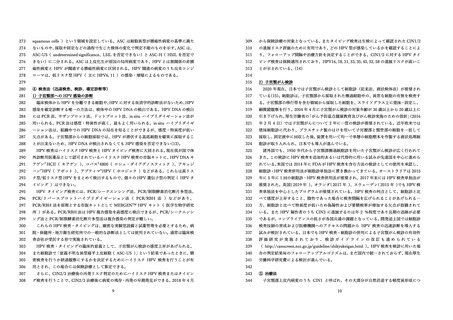

2020 年 10 ⽉ 27 ⽇現在、WHO 全加盟国( 194 か国・地域 )のうち、110 か国( 57 % )、

および WHO ⾮加盟国の 21 の国と地域(2019 年 12 ⽉現在)で HPV ワクチンが国の予防

接種スケジュール( the National Immunization Program; NIP )に導⼊されていた。WHO

の提⾔に基づき、2 回接種スケジュールを導⼊している国が多い。WHO, UNICEF による

調査では、各国の HPV ワクチンの推定接種率( 2018 年 )は国によって⼤きく異なって

おり、10 %未満の国から 90 %以上の国まで様々である。また、近年、男児も NIP の対象

とする国が増えつつある。

2019 年における世界の HPV ワクチンのシェアは 4 価 HPV ワクチン 60 %、9 価 HPV

ワクチン 30 %、2 価 HPV ワクチン 10 %となっており、また、約 18 %は男児の接種と推

定されている。

134

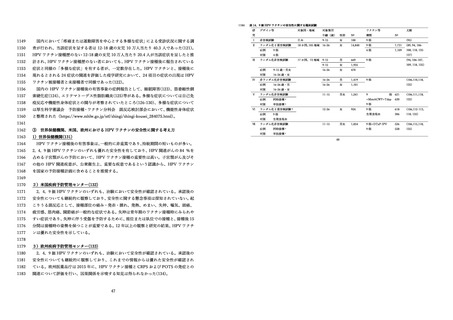

(予防接種の安全性)

9価 HPV ワクチンの臨床試験において報告された接種部位の症状のうち、報告頻度が

⾼かったのは痛み、腫れ、紅斑であった。これらの症状発現は、9価 HPV ワクチン被接

種者において4価 HPV ワクチン被接種者より多かった。全⾝症状は頭痛、発熱、嘔気等

が報告され、報告頻度は9価 HPV ワクチンと4価 HPV ワクチンで同等であった。

2価および4価 HPV ワクチンに関する疫学研究において、HPV ワクチン既接種者と未

接種者で死亡、その他重篤な有害事象、⾃⼰免疫疾患の発症は同等であった。

3

4

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

まれるようになり、20-24 歳群の⼥性の抗体保有率が年々上昇した( 2015 年度 27.9 %⇒

2016 年度 29.3 %⇒2017 年度 51.2 %⇒2018 年度 61.1 %⇒2019 年度調査 77.5 % )

。

HPV の遺伝⼦型は 200 以上が報告されており、将来的な発がん性の有無により⾼リスク

型と低リスク型に分けられ、⾼リスク型には、HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,

59, 68, 73, 82 が含まれ、低リスク型には、HPV6, 11 が報告されている。浸潤性⼦宮頸がん

に含まれる遺伝⼦型は、世界の地域によって異なっているが、いずれの地域においても 9 価

HPV ワクチンに含まれる遺伝⼦型( HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 )で全体の約 90%

に相当する。⽇本においても⼦宮頸がんに含まれる遺伝⼦型は 9 価 HPV ワクチンに含まれ

る遺伝⼦型で約 90%とされている。

(予防接種の導⼊により期待される効果)

HPV ワクチン導⼊の⽬的は、⼦宮頸がん及びその前がん病変の罹患率を減少させ、⼦宮

頸がんの死亡率を減少させることである。⼦宮頸がん検診による⼦宮頸部病変の早期発⾒

に加えて、HPV ワクチン接種により HPV 感染⾃体を予防することで、⼦宮頸がん罹患率

のさらなる減少が期待される。

2021 年 1 ⽉の時点で国内で製造販売承認されている HPV ワクチンには 2 価、4 価、9 価

HPV ワクチンがあり、いずれも組換え DNA 技術を⽤いて産⽣した HPV L1 キャプシド蛋

⽩質を、ウイルス様粒⼦に再構成したものを抗原としている。2 価 HPV ワクチンは

HPV16,18 、 4 価 HPV ワ ク チ ン は HPV6,11,16,18 、 9 価 HPV ワ ク チ ン は

HPV6,11,16,18,31,33,45,52,58 を標的としている。

9 価 HPV ワクチンの効果については、4 価 HPV ワクチンとの⽐較による無作為化⼆重

盲検試験が実施されている。初回接種から4年後の時点で、追加 HPV 型( HPV31, 33, 45,

52, 58 )に関連する⾼度⼦宮頸部疾患( CIN2/3、AIS、浸潤性⼦宮頸がん )

、⾼度外陰部

疾患( VAIN2/3、外陰がん )、及び⾼度腟疾患( VIN2/3、腟がん )の発⽣に対して、9

価 HPV ワクチン接種群では 4 価 HPV ワクチン接種群と⽐べて 97.4 %の有効性( 95 %

信頼区間 85.0-99.9 )が⽰された。また共通 HPV 型( HPV6, 11, 16, 18 )に対する効果

は、初回接種後 7-42 か⽉までの期間、9 価 HPV ワクチン接種群での共通 HPV 型に対する

⾎清抗体価が 4 価 HPV ワクチン接種群に⽐べ同等かそれ以上であり、共通 HPV 型に対す

る免疫原性に関して 9 価 HPV ワクチンの⾮劣性が⽰された。さらに共通 HPV 型に関連す

る疾患発⽣率についても、有意な差は認められなかった。効果の持続性については、9 価

HPV ワクチンの 9-15 歳での3回接種者の⾎清抗体価は、初回接種から 7 か⽉後にピーク

を⽰し、90 か⽉後までに徐々に減少したが、その時点でも 90%以上の被接種者が、9 種類

の HPV 型に対して抗体陽性を⽰した。

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

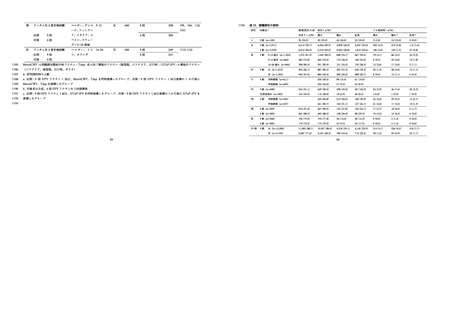

(医療経済学的評価)

国内・海外の先⾏研究などを参考にして HPV 感染から⼦宮頸がん発症に⾄る⾃然史モデ

ルを改めて構築し、ジェノタイプ分布・QOL データについても国内データを組み込んだ上

で、ワクチン接種の費⽤対効果を⾮接種を⽐較対照として分析した。具体的には、未接種・

4 価 HPV ワクチン接種・9 価 HPV ワクチン接種の 3 つの戦略について、⽣涯の医療費と

アウトカム ( 質調整⽣存年 QALY, ⼦宮頸がんの発症数、⼦宮頸がんの死亡数 )を推計し

た。結果は、戦略ごとの費⽤の差を、獲得 QALY の差で除した、1QALY 獲得あたりの増分

費⽤効果⽐ ICER で提⽰した。ICER の値は⼩さいほど「費⽤対効果に優れる」とされ、絶

対的基準としては 1QALY あたり 500-600 万円以下であれば費⽤対効果が良好と判断でき

る。

ICER の結果は、効果持続期間を 10 年とすると 4 価 HPV ワクチン vs 未接種で 712 万

円・9 価 HPV ワクチン vs 未接種で 420 万円となった。100 万⼈あたりでみると、ワクチン

導⼊による⼦宮頸がんの死亡数と罹患数減少は 4 価 HPV ワクチンで 40 ⼈・522 ⼈、9 価

HPV ワクチンで 104 ⼈・1,098 ⼈となった。効果持続期間として 15 年以上を仮定すると、

いずれのワクチンも費⽤対効果は良好となった。検診の受診率引き上げ ( 80 % )の ICER は

175 万円/QALY と、ワクチン接種よりも費⽤対効果に優れる結果になった。現時点では、

他のがん種への予防効果( ワクチンの費⽤対効果を相対的に改善する )や副反応のデータ

( 相対的に悪化する )は組み込んでおらず、より精緻な分析が必要である。

(諸外国の導⼊状況)

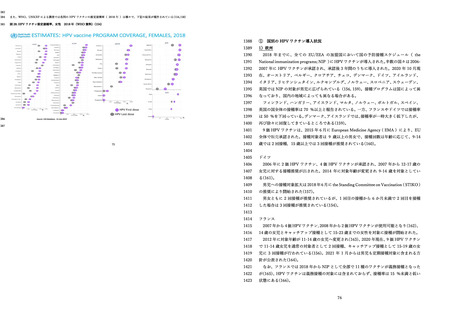

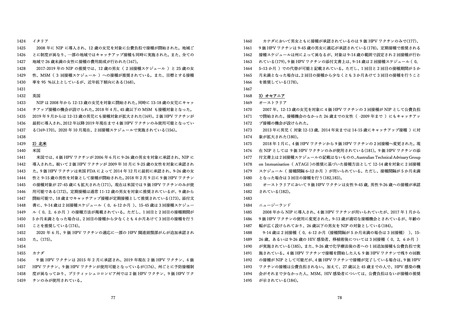

2020 年 10 ⽉ 27 ⽇現在、WHO 全加盟国( 194 か国・地域 )のうち、110 か国( 57 % )、

および WHO ⾮加盟国の 21 の国と地域(2019 年 12 ⽉現在)で HPV ワクチンが国の予防

接種スケジュール( the National Immunization Program; NIP )に導⼊されていた。WHO

の提⾔に基づき、2 回接種スケジュールを導⼊している国が多い。WHO, UNICEF による

調査では、各国の HPV ワクチンの推定接種率( 2018 年 )は国によって⼤きく異なって

おり、10 %未満の国から 90 %以上の国まで様々である。また、近年、男児も NIP の対象

とする国が増えつつある。

2019 年における世界の HPV ワクチンのシェアは 4 価 HPV ワクチン 60 %、9 価 HPV

ワクチン 30 %、2 価 HPV ワクチン 10 %となっており、また、約 18 %は男児の接種と推

定されている。

134

(予防接種の安全性)

9価 HPV ワクチンの臨床試験において報告された接種部位の症状のうち、報告頻度が

⾼かったのは痛み、腫れ、紅斑であった。これらの症状発現は、9価 HPV ワクチン被接

種者において4価 HPV ワクチン被接種者より多かった。全⾝症状は頭痛、発熱、嘔気等

が報告され、報告頻度は9価 HPV ワクチンと4価 HPV ワクチンで同等であった。

2価および4価 HPV ワクチンに関する疫学研究において、HPV ワクチン既接種者と未

接種者で死亡、その他重篤な有害事象、⾃⼰免疫疾患の発症は同等であった。

3

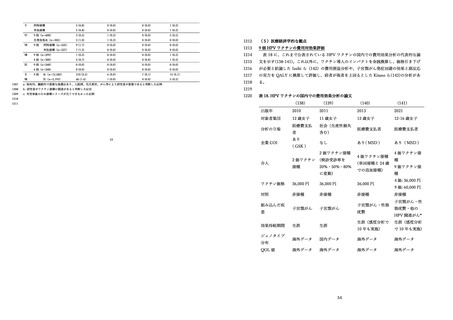

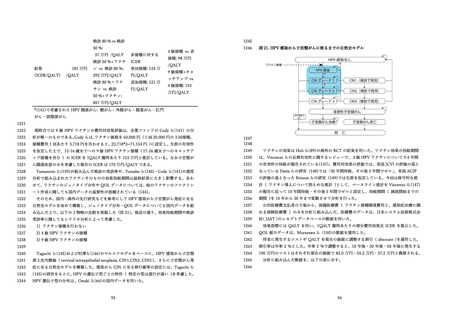

4