よむ、つかう、まなぶ。

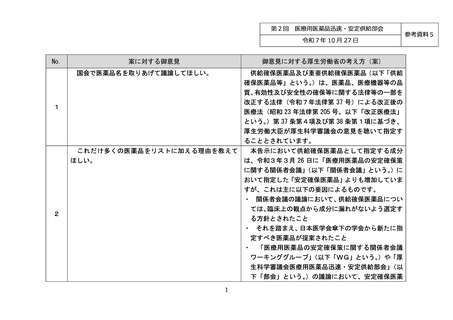

参考資料5 パブリックコメントでいただいた御意見 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

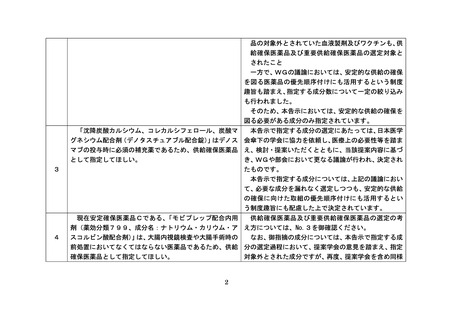

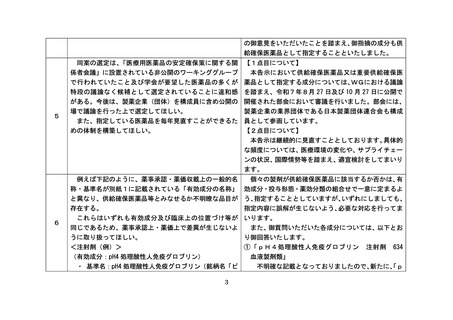

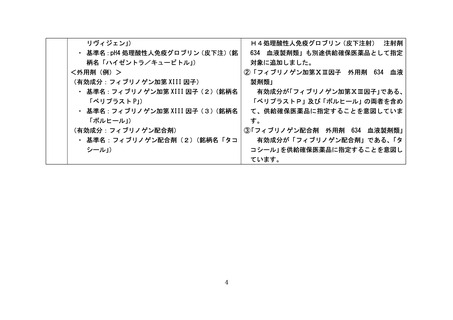

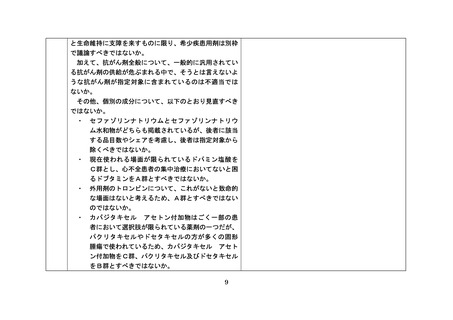

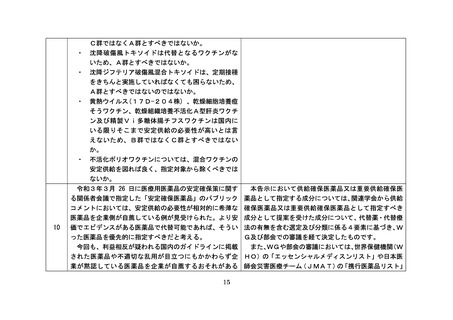

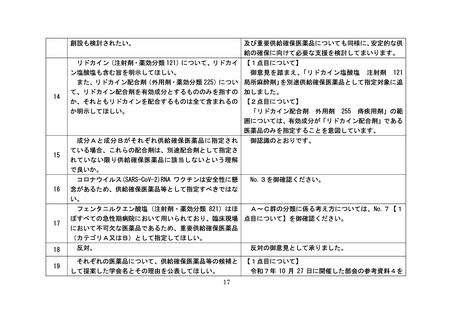

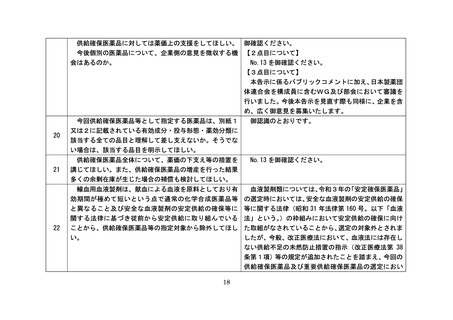

A群~C群の具体的な線引きを教えてほしい。患者数、

使用状況などが勘案されているとの理解だが、それだけで

は線引きが曖昧と感じる。

また、供給確保医薬品に該当することになった品目につ

いては、改正医療法に規定する安定供給確保指針に基づく

対応や、供給不足防止措置計画・製造等計画の提出等の対

7

【1点目について】

本告示におけるA群からC群の分類は、関係者会議に

おいて指定した安定確保医薬品のカテゴリA~Cに対

応しています。WG及び部会において、これらの分類に

当たっては、①安定確保医薬品のカテゴリ分類及びその

考え方との平仄、②最新の情報に基づく選定及び分類に

応が発生すると考えるが、これらはいつまで実施する必要 係る4要素(イ)対象疾患の重篤性、ロ)代替薬・代替

があるか。当該品目の経過措置期間満了まで(薬価基準収 療法の有無、ハ)多くの患者が服用(使用)しているこ

載場合、未収載の場合は企業による販売中止まで)なのか、 と、ニ)製造の状況・サプライチェーン)への合致度、

承認整理まで求められるのか。

③制度趣旨に基づく成分の絞り込みの必要性、④学会か

加えて、供給確保医薬品の見直しは何年ごとに行う予定 らの要望内容を総合的に勘案することとされました。具

か。

体的には、以下の(1)及び(2)の各方針で検討を進

め、最終的には、

(1)及び(2)の検討結果を統合し、

統合後の各成分の分類の妥当性を確認した上で、WGや

部会における議論に基づき、決定しています。

(1)令和3年3月 26 日時点で安定確保医薬品に選定

されている成分

選定から現在までの間に、大きな環境の変化がない

かを確認し、変化があった成分については、個別にカ

テゴリの変更を検討。

(2)令和3年3月 26 日時点で安定確保医薬品に選定

されていないが、本告示において供給確保医薬品とし

て指定することを検討した成分

安定確保医薬品の選定時と同様、選定及び分類に係

5

使用状況などが勘案されているとの理解だが、それだけで

は線引きが曖昧と感じる。

また、供給確保医薬品に該当することになった品目につ

いては、改正医療法に規定する安定供給確保指針に基づく

対応や、供給不足防止措置計画・製造等計画の提出等の対

7

【1点目について】

本告示におけるA群からC群の分類は、関係者会議に

おいて指定した安定確保医薬品のカテゴリA~Cに対

応しています。WG及び部会において、これらの分類に

当たっては、①安定確保医薬品のカテゴリ分類及びその

考え方との平仄、②最新の情報に基づく選定及び分類に

応が発生すると考えるが、これらはいつまで実施する必要 係る4要素(イ)対象疾患の重篤性、ロ)代替薬・代替

があるか。当該品目の経過措置期間満了まで(薬価基準収 療法の有無、ハ)多くの患者が服用(使用)しているこ

載場合、未収載の場合は企業による販売中止まで)なのか、 と、ニ)製造の状況・サプライチェーン)への合致度、

承認整理まで求められるのか。

③制度趣旨に基づく成分の絞り込みの必要性、④学会か

加えて、供給確保医薬品の見直しは何年ごとに行う予定 らの要望内容を総合的に勘案することとされました。具

か。

体的には、以下の(1)及び(2)の各方針で検討を進

め、最終的には、

(1)及び(2)の検討結果を統合し、

統合後の各成分の分類の妥当性を確認した上で、WGや

部会における議論に基づき、決定しています。

(1)令和3年3月 26 日時点で安定確保医薬品に選定

されている成分

選定から現在までの間に、大きな環境の変化がない

かを確認し、変化があった成分については、個別にカ

テゴリの変更を検討。

(2)令和3年3月 26 日時点で安定確保医薬品に選定

されていないが、本告示において供給確保医薬品とし

て指定することを検討した成分

安定確保医薬品の選定時と同様、選定及び分類に係

5