よむ、つかう、まなぶ。

資料1 医療用医薬品の安定供給確保に向けた取組について (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65290.html |

| 出典情報 | 厚生科学審議会 医療用医薬品迅速・安定供給部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

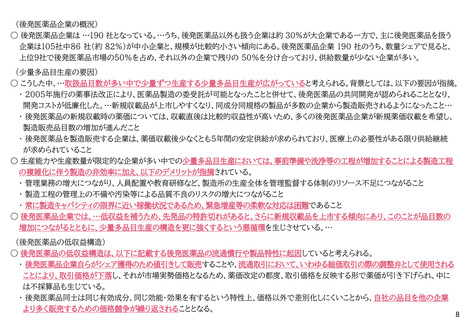

(後発医薬品企業の概況)

○ 後発医薬品企業は …190 社となっている。…うち、後発医薬品以外も扱う企業は約 30%が大企業である一方で、主に後発医薬品を扱う

企業は105社中86 社(約 82%)が中小企業と、規模が比較的小さい傾向にある。後発医薬品企業 190 社のうち、数量シェアで見ると、

上位9社で後発医薬品市場の50%を占め、それ以外の企業で残りの 50%を分け合っており、供給数量が少ない企業が多い。

(少量多品目生産の要因)

○ こうした中、…取扱品目数が多い中で少量ずつ生産する少量多品目生産が広がっていると考えられる。背景としては、以下の要因が指摘。

・ 2005年施行の薬事法改正により、医薬品製造の委受託が可能となったことと併せて、後発医薬品の共同開発が認められることとなり、

開発コストが低廉化した。…新規収載品が上市しやすくなり、同成分同規格の製品が多数の企業から製造販売されるようになったこと…

・ 後発医薬品の新規収載時の薬価については、収載直後は比較的収益性が高いため、多くの後発医薬品企業が新規薬価収載を希望し、

製造販売品目数の増加が進んだこと

・ 後発医薬品を製造販売する企業は、薬価収載後少なくとも5年間の安定供給が求められており、医療上の必要性がある限り供給継続

が求められていること

〇 生産能力や生産数量が限定的な企業が多い中での少量多品目生産においては、事前準備や洗浄等の工程が増加することによる製造工程

の複雑化に伴う製造の非効率に加え、以下のデメリットが指摘されている。

・ 管理業務の増大につながり、人員配置や教育研修など、製造所の生産全体を管理監督する体制のリソース不足につながること

・ 製造工程の管理上の不備や汚染等による品質不良のリスクの増大につながること

・ 常に製造キャパシティの限界に近い稼働状況であるため、緊急増産等の柔軟な対応は困難であること

○ 後発医薬品企業では、…低収益を補うため、先発品の特許切れがあると、さらに新規収載品を上市する傾向にあり、このことが品目数の

増加につながるとともに、少量多品目生産の構造を更に強くするという悪循環を生じさせている。…

(後発医薬品の低収益構造)

○ 後発医薬品の低収益構造は、以下に記載する後発医薬品の流通慣行や製品特性に起因していると考えられる。

・ 後発医薬品企業自らがシェア獲得のため値引きして販売することや、流通取引において、いわゆる総価取引の際の調整弁として使用される

ことにより、取引価格が下落し、それが市場実勢価格となるため、薬価改定の都度、取引価格を反映する形で薬価が引き下げられ、中に

は不採算品も生じている。

・ 後発医薬品同士は同じ有効成分、同じ効能・効果を有するという特性上、価格以外で差別化しにくいことから、自社の品目を他の企業

より多く販売するための価格競争が繰り返されることとなる。

8

○ 後発医薬品企業は …190 社となっている。…うち、後発医薬品以外も扱う企業は約 30%が大企業である一方で、主に後発医薬品を扱う

企業は105社中86 社(約 82%)が中小企業と、規模が比較的小さい傾向にある。後発医薬品企業 190 社のうち、数量シェアで見ると、

上位9社で後発医薬品市場の50%を占め、それ以外の企業で残りの 50%を分け合っており、供給数量が少ない企業が多い。

(少量多品目生産の要因)

○ こうした中、…取扱品目数が多い中で少量ずつ生産する少量多品目生産が広がっていると考えられる。背景としては、以下の要因が指摘。

・ 2005年施行の薬事法改正により、医薬品製造の委受託が可能となったことと併せて、後発医薬品の共同開発が認められることとなり、

開発コストが低廉化した。…新規収載品が上市しやすくなり、同成分同規格の製品が多数の企業から製造販売されるようになったこと…

・ 後発医薬品の新規収載時の薬価については、収載直後は比較的収益性が高いため、多くの後発医薬品企業が新規薬価収載を希望し、

製造販売品目数の増加が進んだこと

・ 後発医薬品を製造販売する企業は、薬価収載後少なくとも5年間の安定供給が求められており、医療上の必要性がある限り供給継続

が求められていること

〇 生産能力や生産数量が限定的な企業が多い中での少量多品目生産においては、事前準備や洗浄等の工程が増加することによる製造工程

の複雑化に伴う製造の非効率に加え、以下のデメリットが指摘されている。

・ 管理業務の増大につながり、人員配置や教育研修など、製造所の生産全体を管理監督する体制のリソース不足につながること

・ 製造工程の管理上の不備や汚染等による品質不良のリスクの増大につながること

・ 常に製造キャパシティの限界に近い稼働状況であるため、緊急増産等の柔軟な対応は困難であること

○ 後発医薬品企業では、…低収益を補うため、先発品の特許切れがあると、さらに新規収載品を上市する傾向にあり、このことが品目数の

増加につながるとともに、少量多品目生産の構造を更に強くするという悪循環を生じさせている。…

(後発医薬品の低収益構造)

○ 後発医薬品の低収益構造は、以下に記載する後発医薬品の流通慣行や製品特性に起因していると考えられる。

・ 後発医薬品企業自らがシェア獲得のため値引きして販売することや、流通取引において、いわゆる総価取引の際の調整弁として使用される

ことにより、取引価格が下落し、それが市場実勢価格となるため、薬価改定の都度、取引価格を反映する形で薬価が引き下げられ、中に

は不採算品も生じている。

・ 後発医薬品同士は同じ有効成分、同じ効能・効果を有するという特性上、価格以外で差別化しにくいことから、自社の品目を他の企業

より多く販売するための価格競争が繰り返されることとなる。

8