よむ、つかう、まなぶ。

【資料4】医療計画の見直しについて (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64896.html |

| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第11回 10/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第3

2

構築の具体的な手順

圏域の設定

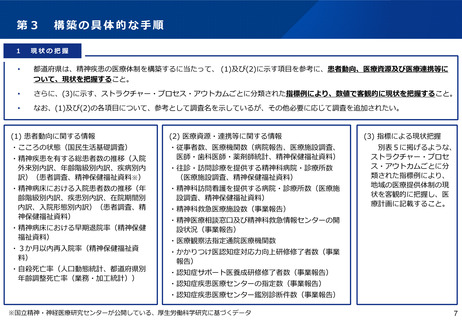

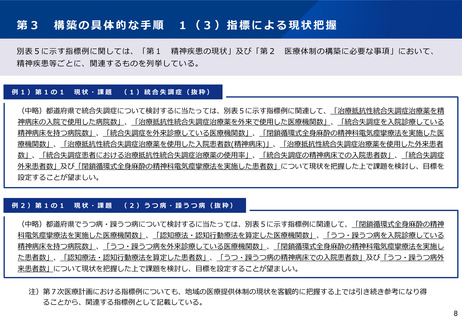

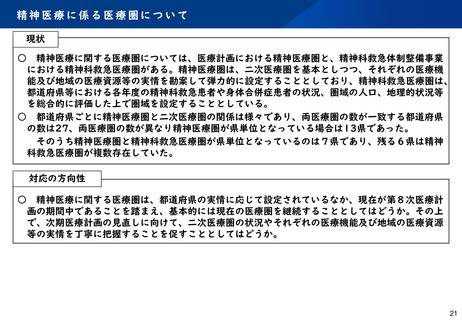

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を基に、前記「1 現状の把握」で収集し

た情報を分析し、多様な精神疾患等ごとに求められる医療機能を明確にして、精神疾患患者の病期及び状態に応じて、求められる医療機能を

明確にして、圏域(精神医療圏)を設定すること。

(2) 医療機能を明確化するに当たって、ひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。

(3) 圏域(精神医療圏)を設定するに当たっては、患者本位の医療を実現していけるよう、二次医療圏を基本としつつ、それぞれの医療機能及

び地域の医療資源等の実情を勘案して弾力的に設定すること。

(4) 検討を行う際には、地域医師会等の医療関係団体、現に精神疾患の診療に従事する者、消防防災主管部局、福祉関係団体、住民・患者及び

その家族、市町村等の各代表が参画すること。

3

連携の検討

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、多様な精神疾患等ごとに、患者本位の医療を提供できるよう、精神科医療機関、

その他の医療機関、保健・福祉等に関する機関、福祉・介護サービス施設及び事業所、ハローワーク、地域障害者職業センター、地域包括支

援センター、認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーター等の地域の関係機関の連携が醸成されるよう配慮すること。

また、精神科医療機関、その他の医療機関、消防機関、地域医師会、保健・福祉等に関する機関等の関係者は、診療技術や知識の共有、診

療情報の共有、連携する医療機関・保健・福祉等に関する機関・医師等専門職種の情報の共有に努めること。

さらに、都道府県は、多様な精神疾患等ごとに対応できる医療機関を明確にするとともに、専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進

のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図るように努めること。この際、多様な精神疾患等ごとに都道府県連携拠点機

能を有する医療機関が1箇所以上あることが望ましい。

(2) 保健所は、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の規定に基づき、また、「医療計画の作成及び推進における保健所の役割につい

て」を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医師会等と連携して医療機関相互の調整を行うなど、積極的な役割を果たすこと。

また、精神保健福祉センターにおいては、「精神保健福祉センター運営要領について」(平成8年1月19日付け健医発第57号厚生労働省

保健医療局長通知)を参考に、精神保健福祉関係諸機関と医療機関等との医療連携の円滑な実施のため、精神保健に関する専門的立場から、

保健所及び市町村への技術指導や技術援助、関係諸機関と医療機関等との調整を行うなど、積極的な役割を果たすこと。

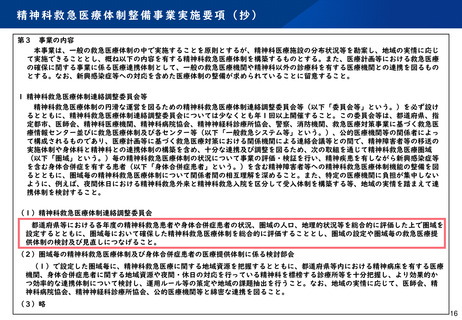

(3) 医療計画には、原則として、多様な精神疾患等ごとに各医療機能を担う関係機関(病院、診療所、訪問看護事業所等)の名称を記載するこ

と。ひとつの関係機関が複数疾患の医療機能を担うこともある。可能な限り住民目線の分かりやすい形式でとりまとめ、周知に努めること。 9

2

構築の具体的な手順

圏域の設定

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を基に、前記「1 現状の把握」で収集し

た情報を分析し、多様な精神疾患等ごとに求められる医療機能を明確にして、精神疾患患者の病期及び状態に応じて、求められる医療機能を

明確にして、圏域(精神医療圏)を設定すること。

(2) 医療機能を明確化するに当たって、ひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。

(3) 圏域(精神医療圏)を設定するに当たっては、患者本位の医療を実現していけるよう、二次医療圏を基本としつつ、それぞれの医療機能及

び地域の医療資源等の実情を勘案して弾力的に設定すること。

(4) 検討を行う際には、地域医師会等の医療関係団体、現に精神疾患の診療に従事する者、消防防災主管部局、福祉関係団体、住民・患者及び

その家族、市町村等の各代表が参画すること。

3

連携の検討

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、多様な精神疾患等ごとに、患者本位の医療を提供できるよう、精神科医療機関、

その他の医療機関、保健・福祉等に関する機関、福祉・介護サービス施設及び事業所、ハローワーク、地域障害者職業センター、地域包括支

援センター、認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーター等の地域の関係機関の連携が醸成されるよう配慮すること。

また、精神科医療機関、その他の医療機関、消防機関、地域医師会、保健・福祉等に関する機関等の関係者は、診療技術や知識の共有、診

療情報の共有、連携する医療機関・保健・福祉等に関する機関・医師等専門職種の情報の共有に努めること。

さらに、都道府県は、多様な精神疾患等ごとに対応できる医療機関を明確にするとともに、専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進

のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図るように努めること。この際、多様な精神疾患等ごとに都道府県連携拠点機

能を有する医療機関が1箇所以上あることが望ましい。

(2) 保健所は、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の規定に基づき、また、「医療計画の作成及び推進における保健所の役割につい

て」を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医師会等と連携して医療機関相互の調整を行うなど、積極的な役割を果たすこと。

また、精神保健福祉センターにおいては、「精神保健福祉センター運営要領について」(平成8年1月19日付け健医発第57号厚生労働省

保健医療局長通知)を参考に、精神保健福祉関係諸機関と医療機関等との医療連携の円滑な実施のため、精神保健に関する専門的立場から、

保健所及び市町村への技術指導や技術援助、関係諸機関と医療機関等との調整を行うなど、積極的な役割を果たすこと。

(3) 医療計画には、原則として、多様な精神疾患等ごとに各医療機能を担う関係機関(病院、診療所、訪問看護事業所等)の名称を記載するこ

と。ひとつの関係機関が複数疾患の医療機能を担うこともある。可能な限り住民目線の分かりやすい形式でとりまとめ、周知に努めること。 9