よむ、つかう、まなぶ。

資料2 肺がん検診について (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64487.html |

| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第45回 10/10)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

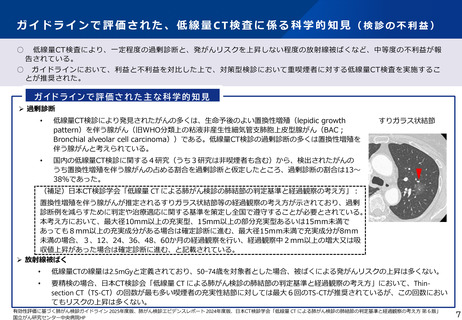

ガイドラインで評価された、低線量CT検査に係る科学的知見(検診の不利益)

○

低線量CT検査により、一定程度の過剰診断と、発がんリスクを上昇しない程度の放射線被ばくなど、中等度の不利益が報

告されている。

○

ガイドラインにおいて、利益と不利益を対比した上で、対策型検診において重喫煙者に対する低線量CT検査を実施するこ

とが推奨された。

ガイドラインで評価された主な科学的知見

➢ 過剰診断

•

低線量CT検診により発見されたがんの多くは、生命予後のよい置換性増殖(lepidic growth

pattern)を伴う腺がん(旧WHO分類上の粘液非産生性細気管支肺胞上皮型腺がん(BAC;

Bronchial alveolar cell carcinoma))である。低線量CT検診の過剰診断の多くは置換性増殖を

伴う腺がんと考えられている。

•

国内の低線量CT検診に関する4研究(うち3研究は非喫煙者も含む)から、検出されたがんの

うち置換性増殖を伴う腺がんの占める割合を過剰診断と仮定したところ、過剰診断の割合は13~

38%であった。

すりガラス状結節

(補足)日本CT検診学会「低線量 CT による肺がん検診の肺結節の判定基準と経過観察の考え方」:

置換性増殖を伴う腺がんが推定されるすりガラス状結節等の経過観察の考え方が示されており、過剰

診断例を減らすために判定や治療適応に関する基準を策定し全国で遵守することが必要とされている。

本考え方において、最大径10mm以上の充実型、15mm以上の部分充実型あるいは15mm未満で

あっても8mm以上の充実成分がある場合は確定診断に進む、最大径15mm未満で充実成分が8mm

未満の場合、3、12、24、36、48、60か月の経過観察を行い、経過観察中2mm以上の増大又は吸

収値上昇があった場合は確定診断に進む、と記載されている。

➢ 放射線被ばく

•

低線量CTの線量は2.5mGyと定義されており、50ー74歳を対象者とした場合、被ばくによる発がんリスクの上昇は多くない。

•

要精検の場合、日本CT検診会「低線量 CT による肺がん検診の肺結節の判定基準と経過観察の考え方」において、Thinsection CT(TS-CT)の回数が最も多い喫煙者の充実性結節に対しては最大6回のTS-CTが推奨されているが、この回数におい

てもリスクの上昇は多くない。

有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン 2025年度版、肺がん検診エビデンスレポート 2024年度版、日本CT検診学会「低線量 CT による肺がん検診の肺結節の判定基準と経過観察の考え方 第6版」

国立がん研究センター中央病院HP

7

○

低線量CT検査により、一定程度の過剰診断と、発がんリスクを上昇しない程度の放射線被ばくなど、中等度の不利益が報

告されている。

○

ガイドラインにおいて、利益と不利益を対比した上で、対策型検診において重喫煙者に対する低線量CT検査を実施するこ

とが推奨された。

ガイドラインで評価された主な科学的知見

➢ 過剰診断

•

低線量CT検診により発見されたがんの多くは、生命予後のよい置換性増殖(lepidic growth

pattern)を伴う腺がん(旧WHO分類上の粘液非産生性細気管支肺胞上皮型腺がん(BAC;

Bronchial alveolar cell carcinoma))である。低線量CT検診の過剰診断の多くは置換性増殖を

伴う腺がんと考えられている。

•

国内の低線量CT検診に関する4研究(うち3研究は非喫煙者も含む)から、検出されたがんの

うち置換性増殖を伴う腺がんの占める割合を過剰診断と仮定したところ、過剰診断の割合は13~

38%であった。

すりガラス状結節

(補足)日本CT検診学会「低線量 CT による肺がん検診の肺結節の判定基準と経過観察の考え方」:

置換性増殖を伴う腺がんが推定されるすりガラス状結節等の経過観察の考え方が示されており、過剰

診断例を減らすために判定や治療適応に関する基準を策定し全国で遵守することが必要とされている。

本考え方において、最大径10mm以上の充実型、15mm以上の部分充実型あるいは15mm未満で

あっても8mm以上の充実成分がある場合は確定診断に進む、最大径15mm未満で充実成分が8mm

未満の場合、3、12、24、36、48、60か月の経過観察を行い、経過観察中2mm以上の増大又は吸

収値上昇があった場合は確定診断に進む、と記載されている。

➢ 放射線被ばく

•

低線量CTの線量は2.5mGyと定義されており、50ー74歳を対象者とした場合、被ばくによる発がんリスクの上昇は多くない。

•

要精検の場合、日本CT検診会「低線量 CT による肺がん検診の肺結節の判定基準と経過観察の考え方」において、Thinsection CT(TS-CT)の回数が最も多い喫煙者の充実性結節に対しては最大6回のTS-CTが推奨されているが、この回数におい

てもリスクの上昇は多くない。

有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン 2025年度版、肺がん検診エビデンスレポート 2024年度版、日本CT検診学会「低線量 CT による肺がん検診の肺結節の判定基準と経過観察の考え方 第6版」

国立がん研究センター中央病院HP

7