よむ、つかう、まなぶ。

総ー4○個別事項(その15)について (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

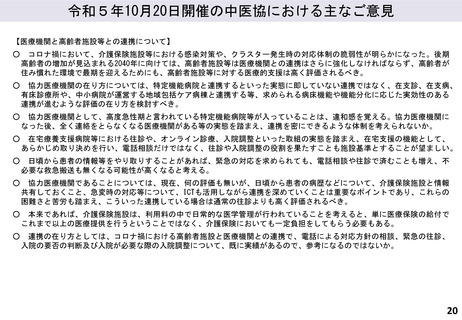

令和5年10月20日開催の中医協における主なご意見

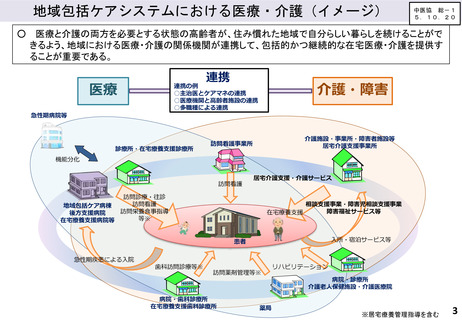

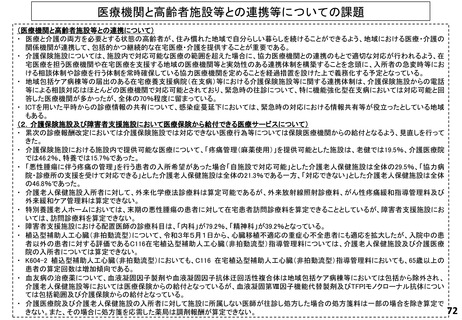

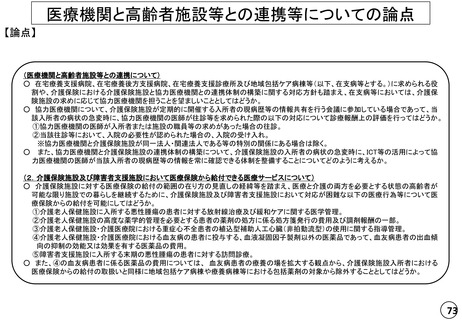

【医療機関と高齢者施設等との連携について】

○

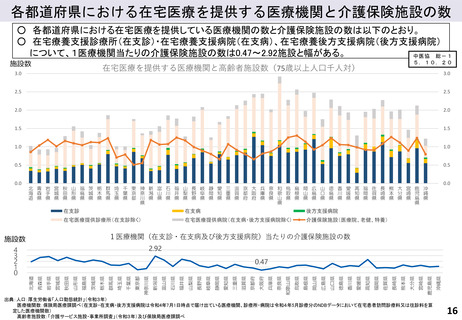

コロナ禍において、介護保険施設等における感染対策や、クラスター発生時の対応体制の脆弱性が明らかになった。後期

高齢者の増加が見込まれる2040年に向けては、高齢者施設等は医療機関との連携はさらに強化しなければならず、高齢者が

住み慣れた環境で最期を迎えるためにも、高齢者施設等に対する医療的支援は高く評価されるべき。

○

協力医療機関の在り方については、特定機能病院と連携するといった実態に即していない連携ではなく、在支診、在支病、

有床診療所や、中小病院が運営する地域包括ケア病棟と連携する等、求められる病床機能や機能分化に応じた実効性のある

連携が進むような評価の在り方を検討すべき。

○

協力医療機関として、高度急性期と言われている特定機能病院等が入っていることは、違和感を覚える。協力医療機関に

なった後、全く連絡をとらなくなる医療機関がある等の実態を踏まえ、連携を密にできるような体制を考えられないか。

○

在宅療養支援病院等における往診や、オンライン診療、入院調整といった取組の実態を踏まえ、在宅支援の機能として、

あらかじめ取り決めを行い、電話相談だけではなく、往診や入院調整の役割を果たすことも施設基準とすることが望ましい。

○

日頃から患者の情報等をやり取りすることがあれば、緊急の対応を求められても、電話相談や往診で済むことも増え、不

必要な救急搬送も無くなる可能性が高くなると考える。

○

協力医療機関であることについては、現在、何の評価も無いが、日頃から患者の病歴などについて、介護保険施設と情報

共有しておくこと、急変時の対応等について、ICTも活用しながら連携を深めていくことは重要なポイントであり、これらの

困難さと苦労も踏まえ、こういった連携している場合は通常の往診よりも高く評価されるべき。

○

本来であれば、介護保険施設は、利用料の中で日常的な医学管理が行われていることを考えると、単に医療保険の給付で

これまで以上の医療提供を行うということではなく、介護保険においても一定負担をしてもらう必要もある。

○

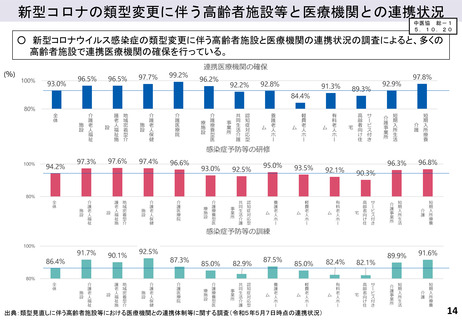

連携の在り方としては、コロナ禍における高齢者施設と医療機関との連携で、電話による対応方針の相談、緊急の往診、

入院の要否の判断及び入院が必要な際の入院調整について、既に実績があるので、参考になるのではないか。

20

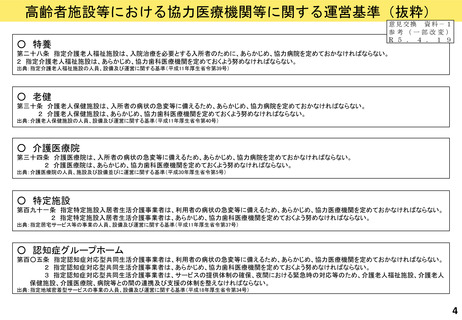

【医療機関と高齢者施設等との連携について】

○

コロナ禍において、介護保険施設等における感染対策や、クラスター発生時の対応体制の脆弱性が明らかになった。後期

高齢者の増加が見込まれる2040年に向けては、高齢者施設等は医療機関との連携はさらに強化しなければならず、高齢者が

住み慣れた環境で最期を迎えるためにも、高齢者施設等に対する医療的支援は高く評価されるべき。

○

協力医療機関の在り方については、特定機能病院と連携するといった実態に即していない連携ではなく、在支診、在支病、

有床診療所や、中小病院が運営する地域包括ケア病棟と連携する等、求められる病床機能や機能分化に応じた実効性のある

連携が進むような評価の在り方を検討すべき。

○

協力医療機関として、高度急性期と言われている特定機能病院等が入っていることは、違和感を覚える。協力医療機関に

なった後、全く連絡をとらなくなる医療機関がある等の実態を踏まえ、連携を密にできるような体制を考えられないか。

○

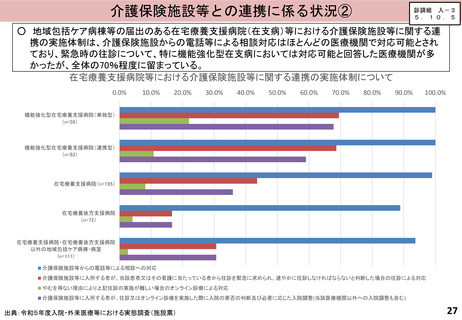

在宅療養支援病院等における往診や、オンライン診療、入院調整といった取組の実態を踏まえ、在宅支援の機能として、

あらかじめ取り決めを行い、電話相談だけではなく、往診や入院調整の役割を果たすことも施設基準とすることが望ましい。

○

日頃から患者の情報等をやり取りすることがあれば、緊急の対応を求められても、電話相談や往診で済むことも増え、不

必要な救急搬送も無くなる可能性が高くなると考える。

○

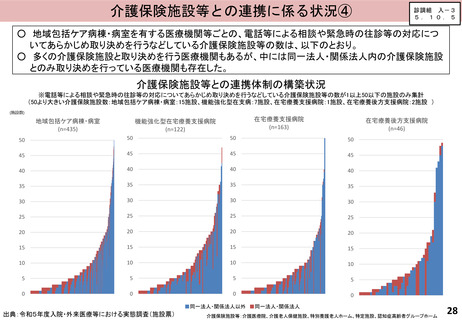

協力医療機関であることについては、現在、何の評価も無いが、日頃から患者の病歴などについて、介護保険施設と情報

共有しておくこと、急変時の対応等について、ICTも活用しながら連携を深めていくことは重要なポイントであり、これらの

困難さと苦労も踏まえ、こういった連携している場合は通常の往診よりも高く評価されるべき。

○

本来であれば、介護保険施設は、利用料の中で日常的な医学管理が行われていることを考えると、単に医療保険の給付で

これまで以上の医療提供を行うということではなく、介護保険においても一定負担をしてもらう必要もある。

○

連携の在り方としては、コロナ禍における高齢者施設と医療機関との連携で、電話による対応方針の相談、緊急の往診、

入院の要否の判断及び入院が必要な際の入院調整について、既に実績があるので、参考になるのではないか。

20