よむ、つかう、まなぶ。

資料1-2 中長期の経済財政に関する試算(2023年7月)(内閣府) (30 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2023/0725/agenda.html |

| 出典情報 | 経済財政諮問会議(令和5年第11回 7/25)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(付録1)詳細な前提

将来の人口については、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

(令和5年推計)の出

生中位(死亡中位)推計(総人口(日本における外国人を含む)

)に基づく。経済成長率及び物価上昇率

等については、2021年度までは2021年度(令和3年度)国民経済計算年次推計等、2022年度は「2023年

1-3月期四半期別GDP速報(2次速報値)」等、2023年度及び2024年度は「令和5(2023)年度内閣

府年央試算」

(2023年7月20日経済財政諮問会議提出)等による。

(1)マクロ経済に関するもの

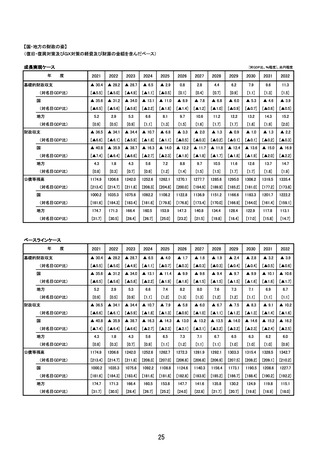

ベースラインケース

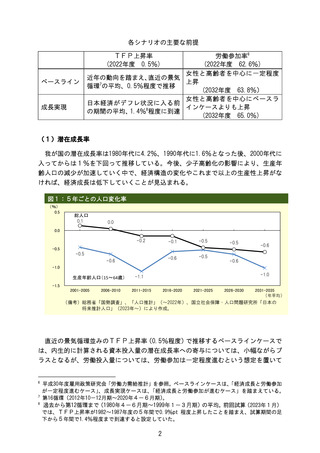

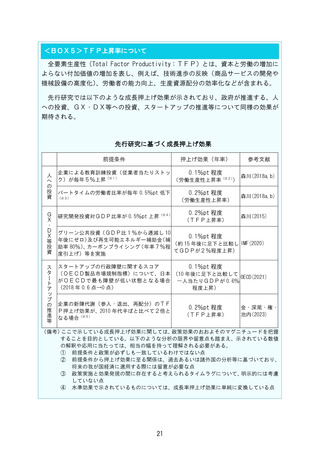

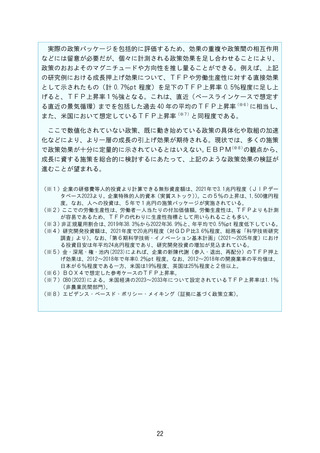

① 全要素生産性(TFP)上昇率

将来にわたって0.5%程度(2012年10-12月期から2020年4-6月期(第16循環)の平均)で推移。

② 労働力

<労働参加率>

性別・年齢階層別労働参加率が、平成30年度雇用政策研究会(2019年1月15日)において示され

た「経済成長と労働参加が一定程度進むケース」の労働力需給推計を踏まえ推移(例えば、25~44

歳女性の労働参加率は、2022年度の82%程度から2032年度の90%程度まで徐々に上昇。また、65~

69歳男性の労働参加率は、2022年度の63%程度から2032年度の66%程度まで、65~69歳女性の労働

参加率は、2022年度の42%程度から2032年度の49%程度まで徐々に上昇。)

。

③ 世界経済等

<世界経済成長率(日本からの輸出ウェイト(主要10ヵ国)を勘案した実質成長率)>

2025年度から2028年度の間は、IMFの世界経済見通し(2023年4月)に基づく成長率(年率2.9~

3.1%程度)で推移し、それ以降は2.9%程度で横ばい。

<物価上昇率(日本からの輸出ウェイト(主要10ヵ国)を勘案した物価上昇率)>

2025年度から2028年度の間は、IMFの世界経済見通し(2023年4月)に基づく上昇率(年率1.9~

2.0%程度)で推移し、それ以降は2.0%程度で横ばい。

<原油価格>

内閣府年央試算(2023年7月)の想定を踏まえ、2024年度(1バレル81.3ドル)以降は一定。

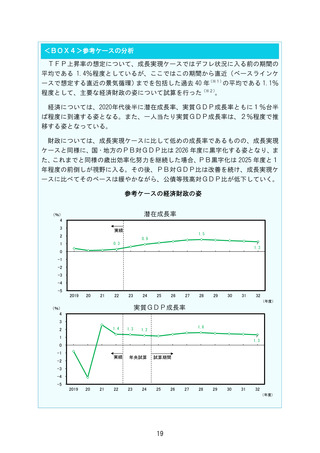

成長実現ケース

上記「ベースラインケース」との違いは次のとおり。

① 全要素生産性(TFP)上昇率

日本経済がデフレ状況に入る前の期間(1980年4- 6月期~1999年1- 3月期)の平均である

1.4%に到達。

② 労働力

<労働参加率>

性別・年齢階層別労働参加率は、平成30年度雇用政策研究会(2019年1月15日)において示された

「経済成長と労働参加が進むケース」の労働力需給推計を踏まえ推移(例えば、25~44歳女性の労働

参加率は、2022年度の82%程度から2032年度の91%程度まで徐々に上昇。また、65~69歳男性の労働

参加率は、2022年度の63%程度から2032年度の70%程度まで、65-69歳女性の労働参加率は、2022年

度の42%程度から2032年度の53%程度まで徐々に上昇)

。

27

将来の人口については、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

(令和5年推計)の出

生中位(死亡中位)推計(総人口(日本における外国人を含む)

)に基づく。経済成長率及び物価上昇率

等については、2021年度までは2021年度(令和3年度)国民経済計算年次推計等、2022年度は「2023年

1-3月期四半期別GDP速報(2次速報値)」等、2023年度及び2024年度は「令和5(2023)年度内閣

府年央試算」

(2023年7月20日経済財政諮問会議提出)等による。

(1)マクロ経済に関するもの

ベースラインケース

① 全要素生産性(TFP)上昇率

将来にわたって0.5%程度(2012年10-12月期から2020年4-6月期(第16循環)の平均)で推移。

② 労働力

<労働参加率>

性別・年齢階層別労働参加率が、平成30年度雇用政策研究会(2019年1月15日)において示され

た「経済成長と労働参加が一定程度進むケース」の労働力需給推計を踏まえ推移(例えば、25~44

歳女性の労働参加率は、2022年度の82%程度から2032年度の90%程度まで徐々に上昇。また、65~

69歳男性の労働参加率は、2022年度の63%程度から2032年度の66%程度まで、65~69歳女性の労働

参加率は、2022年度の42%程度から2032年度の49%程度まで徐々に上昇。)

。

③ 世界経済等

<世界経済成長率(日本からの輸出ウェイト(主要10ヵ国)を勘案した実質成長率)>

2025年度から2028年度の間は、IMFの世界経済見通し(2023年4月)に基づく成長率(年率2.9~

3.1%程度)で推移し、それ以降は2.9%程度で横ばい。

<物価上昇率(日本からの輸出ウェイト(主要10ヵ国)を勘案した物価上昇率)>

2025年度から2028年度の間は、IMFの世界経済見通し(2023年4月)に基づく上昇率(年率1.9~

2.0%程度)で推移し、それ以降は2.0%程度で横ばい。

<原油価格>

内閣府年央試算(2023年7月)の想定を踏まえ、2024年度(1バレル81.3ドル)以降は一定。

成長実現ケース

上記「ベースラインケース」との違いは次のとおり。

① 全要素生産性(TFP)上昇率

日本経済がデフレ状況に入る前の期間(1980年4- 6月期~1999年1- 3月期)の平均である

1.4%に到達。

② 労働力

<労働参加率>

性別・年齢階層別労働参加率は、平成30年度雇用政策研究会(2019年1月15日)において示された

「経済成長と労働参加が進むケース」の労働力需給推計を踏まえ推移(例えば、25~44歳女性の労働

参加率は、2022年度の82%程度から2032年度の91%程度まで徐々に上昇。また、65~69歳男性の労働

参加率は、2022年度の63%程度から2032年度の70%程度まで、65-69歳女性の労働参加率は、2022年

度の42%程度から2032年度の53%程度まで徐々に上昇)

。

27