よむ、つかう、まなぶ。

資料4:【講演】これからのヘルスプロモーションを見据えた地域・職域連携の進め方 (48 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html |

| 出典情報 | 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

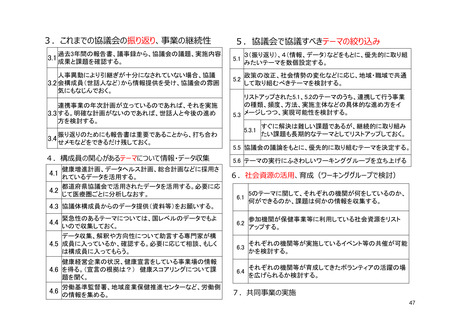

3.これまでの協議会の振り返り、事業の継続性

過去3年間の報告書、議事録から、協議会の議題、実施内容、

3.1 成果と課題を確認する。

人事異動により引継ぎが十分になされていない場合、協議

3.2 会構成員(世話人など)から情報提供を受け、協議会の雰囲

気にもなじんでおく。

連携事業の年次計画が立っているのであれば、それを実施

3.3 する。明確な計画がないのであれば、世話人と今後の進め

方を検討する。

振り返りのためにも報告書は重要であることから、打ち合わ

3.4 せメモなどをできるだけ残しておく。

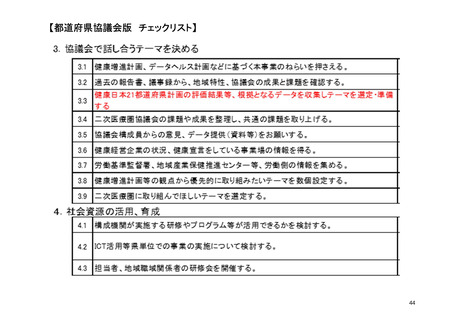

4.構成員の関心があるテーマについて情報・データ収集

健康増進計画、データヘルス計画、総合計画などに採用さ

4.1 れているデータを活用する。

5.協議会で協議すべきテーマの絞り込み

5.1

3(振り返り)、4(情報、データ)などをもとに、優先的に取り組

みたいテーマを数個設定する。

5.2

政策の改正、社会情勢の変化などに応じ、地域・職域で共通

して取り組むべきテーマを検討する。

リストアップされた5.1、5.2のテーマのうち、連携して行う事業

の種類、頻度、方法、実施主体などの具体的な進め方をイ

5.3 メージしつつ、実現可能性を検討する。

5.3.1

すぐに解決は難しい課題であるが、継続的に取り組み

たい課題も長期的なテーマとしてリストアップしておく。

5.5 協議会の議論をもとに、優先的に取り組むテーマを決定する。

5.6 テーマの実行にふさわしいワーキンググループを立ち上げる

6.社会資源の活用、育成(ワーキンググループで検討)

都道府県協議会で活用されたデータを活用する。必要に応

4.2 じて医療圏ごとに分析しなおす。

6.1

5のテーマに関して、それぞれの機関が何をしているのか、

何ができるのか、課題は何かの情報を収集する。

6.2

参加機関が保健事業等に利用している社会資源をリスト

アップする。

6.3

それぞれの機関等が実施しているイベント等の共催が可能

かを検討する。

6.4

それぞれの機関等が育成してきたボランティアの活躍の場

を広げられるか検討する。

4.3 協議体構成員からのデータ提供(資料等)をお願いする。

緊急性のあるテーマについては、国レベルのデータでもよ

4.4 いので収集しておく。

データ収集、解釈や方向性について助言する専門家が構

4.5 成員に入っているか、確認する。必要に応じて相談、もしく

は構成員に入ってもらう。

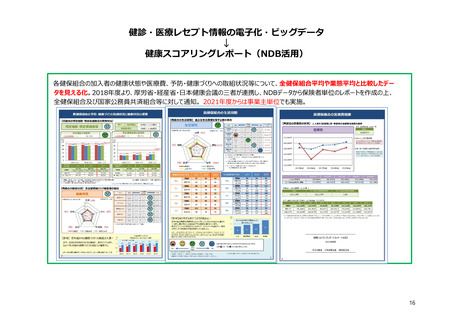

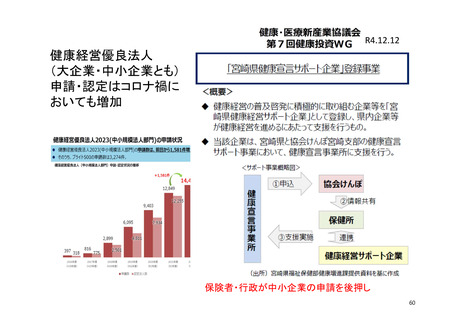

健康経営企業の状況、健康宣言をしている事業場の情報

4.6 を得る。(宣言の根拠は?) 健康スコアリングについて課

題を聞く。

労働基準監督署、地域産業保健推進センターなど、労働側

4.6 の情報を集める。

7.共同事業の実施

47

過去3年間の報告書、議事録から、協議会の議題、実施内容、

3.1 成果と課題を確認する。

人事異動により引継ぎが十分になされていない場合、協議

3.2 会構成員(世話人など)から情報提供を受け、協議会の雰囲

気にもなじんでおく。

連携事業の年次計画が立っているのであれば、それを実施

3.3 する。明確な計画がないのであれば、世話人と今後の進め

方を検討する。

振り返りのためにも報告書は重要であることから、打ち合わ

3.4 せメモなどをできるだけ残しておく。

4.構成員の関心があるテーマについて情報・データ収集

健康増進計画、データヘルス計画、総合計画などに採用さ

4.1 れているデータを活用する。

5.協議会で協議すべきテーマの絞り込み

5.1

3(振り返り)、4(情報、データ)などをもとに、優先的に取り組

みたいテーマを数個設定する。

5.2

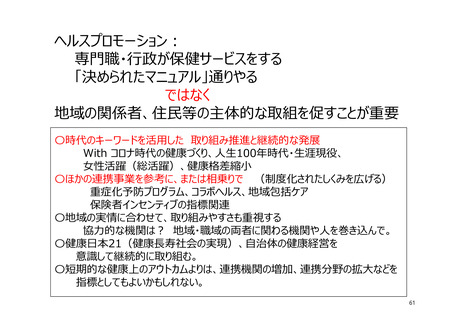

政策の改正、社会情勢の変化などに応じ、地域・職域で共通

して取り組むべきテーマを検討する。

リストアップされた5.1、5.2のテーマのうち、連携して行う事業

の種類、頻度、方法、実施主体などの具体的な進め方をイ

5.3 メージしつつ、実現可能性を検討する。

5.3.1

すぐに解決は難しい課題であるが、継続的に取り組み

たい課題も長期的なテーマとしてリストアップしておく。

5.5 協議会の議論をもとに、優先的に取り組むテーマを決定する。

5.6 テーマの実行にふさわしいワーキンググループを立ち上げる

6.社会資源の活用、育成(ワーキンググループで検討)

都道府県協議会で活用されたデータを活用する。必要に応

4.2 じて医療圏ごとに分析しなおす。

6.1

5のテーマに関して、それぞれの機関が何をしているのか、

何ができるのか、課題は何かの情報を収集する。

6.2

参加機関が保健事業等に利用している社会資源をリスト

アップする。

6.3

それぞれの機関等が実施しているイベント等の共催が可能

かを検討する。

6.4

それぞれの機関等が育成してきたボランティアの活躍の場

を広げられるか検討する。

4.3 協議体構成員からのデータ提供(資料等)をお願いする。

緊急性のあるテーマについては、国レベルのデータでもよ

4.4 いので収集しておく。

データ収集、解釈や方向性について助言する専門家が構

4.5 成員に入っているか、確認する。必要に応じて相談、もしく

は構成員に入ってもらう。

健康経営企業の状況、健康宣言をしている事業場の情報

4.6 を得る。(宣言の根拠は?) 健康スコアリングについて課

題を聞く。

労働基準監督署、地域産業保健推進センターなど、労働側

4.6 の情報を集める。

7.共同事業の実施

47