よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編) (42 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29434.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第16回 11/30)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

作用部位での相互作用や同様の薬効の重複などによって、効果の増強や減弱が起こる場合である。

気管支拡張薬と気管支収縮作用を有するβ受容体遮断薬の併用による喘息症状の悪化、中枢神経

抑制薬の併用による傾眠、抗ドパミン作用を有する薬剤の併用による薬剤性パーキンソニズム、

抗コリン作用を持つ薬物の併用による口渇、排尿障害、便秘などがあげられる。

7

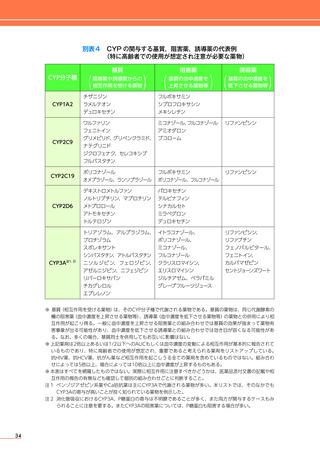

CYPの関与する相互作用

CYP分 子 種 の 薬 物 代 謝 へ の 寄 与 はCYP3A、CYP2D6、CYP2C、CYP1A2の 分 子 種 で

90%以上を占めている。特にCYP3Aはヒト小腸および肝臓における最も主要なCYPであり、

CYPにより代謝される薬物のうち約50%に関係する。あるCYP分子種による消失(クリアラン

ス)の寄与が高い基質(代謝を受ける薬物)でも、臨床用量ではそのCYP分子種を阻害しない場

合が多く、代謝の寄与の程度と阻害の程度は別に考える必要がある。

薬物代謝酵素の活性変化による相互作用については、in vivo状況下(ヒトに投与した状況下)

で基質薬の消失(クリアランス)に該当の代謝酵素がどの程度寄与しているのかと、阻害薬ある

いは誘導薬が該当の代謝酵素の活性をどの程度阻害あるいは増大するのかを評価することが重要

となる。

8

相互作用の回避とマネジメント

薬物相互作用は、単に治療効果の減弱あるいは増強のみならず、時として重大な有害作用をお

よぼすことがあり、その評価と回避が重要な位置づけとなる。相互作用による血中濃度の変化の

大きさが、どの程度効果や薬物有害事象に影響するかは、薬剤および症例個別に考える必要があ

る。常に相互作用に関する認識を持ち、最新の情報の収集に努め、患者個別に相互作用を評価す

ることが、薬物療法の安全性確保の観点から重要な要件となる。

相互作用を起こす可能性のある薬剤の組み合わせが処方されている場合、処方の経緯、患者背

景、相互作用により起こり得る作用の重篤度、代替薬に関する情報などを考慮して、効果及び有

害作用のモニター、中止、減量、代替薬への変更等を行い、処方の適正化を図ることが重要であ

る。

38

気管支拡張薬と気管支収縮作用を有するβ受容体遮断薬の併用による喘息症状の悪化、中枢神経

抑制薬の併用による傾眠、抗ドパミン作用を有する薬剤の併用による薬剤性パーキンソニズム、

抗コリン作用を持つ薬物の併用による口渇、排尿障害、便秘などがあげられる。

7

CYPの関与する相互作用

CYP分 子 種 の 薬 物 代 謝 へ の 寄 与 はCYP3A、CYP2D6、CYP2C、CYP1A2の 分 子 種 で

90%以上を占めている。特にCYP3Aはヒト小腸および肝臓における最も主要なCYPであり、

CYPにより代謝される薬物のうち約50%に関係する。あるCYP分子種による消失(クリアラン

ス)の寄与が高い基質(代謝を受ける薬物)でも、臨床用量ではそのCYP分子種を阻害しない場

合が多く、代謝の寄与の程度と阻害の程度は別に考える必要がある。

薬物代謝酵素の活性変化による相互作用については、in vivo状況下(ヒトに投与した状況下)

で基質薬の消失(クリアランス)に該当の代謝酵素がどの程度寄与しているのかと、阻害薬ある

いは誘導薬が該当の代謝酵素の活性をどの程度阻害あるいは増大するのかを評価することが重要

となる。

8

相互作用の回避とマネジメント

薬物相互作用は、単に治療効果の減弱あるいは増強のみならず、時として重大な有害作用をお

よぼすことがあり、その評価と回避が重要な位置づけとなる。相互作用による血中濃度の変化の

大きさが、どの程度効果や薬物有害事象に影響するかは、薬剤および症例個別に考える必要があ

る。常に相互作用に関する認識を持ち、最新の情報の収集に努め、患者個別に相互作用を評価す

ることが、薬物療法の安全性確保の観点から重要な要件となる。

相互作用を起こす可能性のある薬剤の組み合わせが処方されている場合、処方の経緯、患者背

景、相互作用により起こり得る作用の重篤度、代替薬に関する情報などを考慮して、効果及び有

害作用のモニター、中止、減量、代替薬への変更等を行い、処方の適正化を図ることが重要であ

る。

38