よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編) (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29434.html |

| 出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第16回 11/30)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

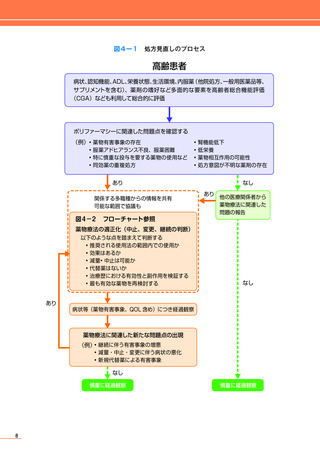

生活動作(Activities of Daily Living;ADL)、生活環境、患者の薬剤選択嗜好などを評価する

ことで、臓器障害や機能障害、服用管理能力の把握につながる。この過程で、患者が受診してい

る診療科・医療機関を全て把握するとともに、処方されているあらゆる薬剤(要指導・一般用医

薬品(以下、「一般用医薬品等」という)、サプリメント等も含む)や服薬状況を確認することも

必要である。

●

● 腎機能等の生理機能のモニター

腎排泄が主たる消失経路である薬剤では、加齢変化に伴う腎機能等の生理機能の低下や薬物有

害事象の観察等を行い、投与量の減量や投与間隔の延長など慎重な投与を考慮する。

●

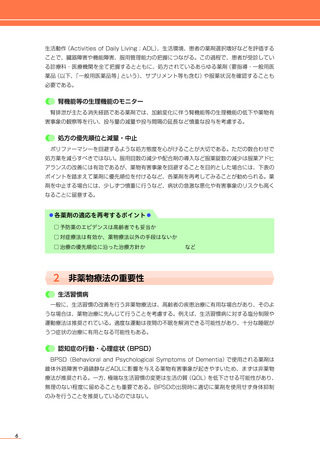

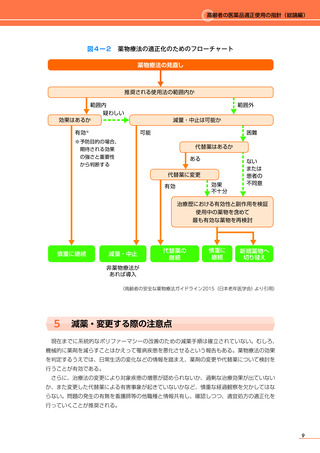

● 処方の優先順位と減量・中止

ポリファーマシーを回避するような処方態度を心がけることが大切である。ただの数合わせで

処方薬を減らすべきではない。服用回数の減少や配合剤の導入など服薬錠数の減少は服薬アドヒ

アランスの改善には有効であるが、薬物有害事象を回避することを目的とした場合には、下表の

ポイントを踏まえて薬剤に優先順位を付けるなど、各薬剤を再考してみることが勧められる。薬

剤を中止する場合には、少しずつ慎重に行うなど、病状の急激な悪化や有害事象のリスクも高く

なることに留意する。

⃝各薬剤の適応を再考するポイント⃝

▢ 予防薬のエビデンスは高齢者でも妥当か

▢ 対症療法は有効か、薬物療法以外の手段はないか

▢ 治療の優先順位に沿った治療方針か

など

2 非薬物療法の重要性

●

● 生活習慣病

一般に、生活習慣の改善を行う非薬物療法は、高齢者の疾患治療に有用な場合があり、そのよ

うな場合は、薬物治療に先んじて行うことを考慮する。例えば、生活習慣病に対する塩分制限や

運動療法は推奨されている。適度な運動は夜間の不眠を解消できる可能性があり、十分な睡眠が

うつ症状の治療に有用となる可能性もある。

●

● 認知症の行動・心理症状(BPSD)

BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)で使用される薬剤は

錐体外路障害や過鎮静などADLに影響を与える薬物有害事象が起きやすいため、まずは非薬物

療法が推奨される。一方、極端な生活習慣の変更は生活の質(QOL)を低下させる可能性があり、

無理のない程度に留めることも重要である。BPSDの出現時に適切に薬剤を使用せず身体抑制

のみを行うことを推奨しているのではない。

6

ことで、臓器障害や機能障害、服用管理能力の把握につながる。この過程で、患者が受診してい

る診療科・医療機関を全て把握するとともに、処方されているあらゆる薬剤(要指導・一般用医

薬品(以下、「一般用医薬品等」という)、サプリメント等も含む)や服薬状況を確認することも

必要である。

●

● 腎機能等の生理機能のモニター

腎排泄が主たる消失経路である薬剤では、加齢変化に伴う腎機能等の生理機能の低下や薬物有

害事象の観察等を行い、投与量の減量や投与間隔の延長など慎重な投与を考慮する。

●

● 処方の優先順位と減量・中止

ポリファーマシーを回避するような処方態度を心がけることが大切である。ただの数合わせで

処方薬を減らすべきではない。服用回数の減少や配合剤の導入など服薬錠数の減少は服薬アドヒ

アランスの改善には有効であるが、薬物有害事象を回避することを目的とした場合には、下表の

ポイントを踏まえて薬剤に優先順位を付けるなど、各薬剤を再考してみることが勧められる。薬

剤を中止する場合には、少しずつ慎重に行うなど、病状の急激な悪化や有害事象のリスクも高く

なることに留意する。

⃝各薬剤の適応を再考するポイント⃝

▢ 予防薬のエビデンスは高齢者でも妥当か

▢ 対症療法は有効か、薬物療法以外の手段はないか

▢ 治療の優先順位に沿った治療方針か

など

2 非薬物療法の重要性

●

● 生活習慣病

一般に、生活習慣の改善を行う非薬物療法は、高齢者の疾患治療に有用な場合があり、そのよ

うな場合は、薬物治療に先んじて行うことを考慮する。例えば、生活習慣病に対する塩分制限や

運動療法は推奨されている。適度な運動は夜間の不眠を解消できる可能性があり、十分な睡眠が

うつ症状の治療に有用となる可能性もある。

●

● 認知症の行動・心理症状(BPSD)

BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)で使用される薬剤は

錐体外路障害や過鎮静などADLに影響を与える薬物有害事象が起きやすいため、まずは非薬物

療法が推奨される。一方、極端な生活習慣の変更は生活の質(QOL)を低下させる可能性があり、

無理のない程度に留めることも重要である。BPSDの出現時に適切に薬剤を使用せず身体抑制

のみを行うことを推奨しているのではない。

6