よむ、つかう、まなぶ。

京都大学大学院 中山健夫教授 御提出資料 (25 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_03medical/220831/medical08_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ(第8回 8/31)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

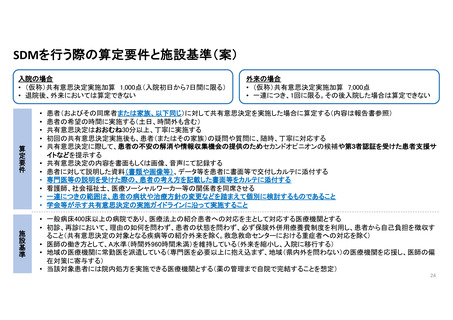

SDMを行う際の算定要件と施設基準(案)

入院の場合

• (仮称)共有意思決定実施加算 1,000点(入院初日から7日間に限る)

• 退院後、外来においては算定できない

算

定

要

件

施

設

基

準

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

外来の場合

• (仮称)共有意思決定実施加算 7,000点

• 一連につき、1回に限る。その後入院した場合は算定できない

患者(およびその同席者または家族、以下同じ)に対して共有意思決定を実施した場合に算定する(内容は報告書参照)

患者の希望の時間に実施する(土日、時間外も含む)

共有意思決定はおおむね30分以上、丁寧に実施する

初回の共有意思決定実施後も、患者(またはその家族)の疑問や質問に、随時、丁寧に対応する

共有意思決定に際して、患者の不安の解消や情報収集機会の提供のためセカンドオピニオンの候補や第3者認証を受けた患者支援サ

イトなどを提示する

共有意思決定の内容を書面もしくは画像、音声にて記録する

患者に対して説明した資料(書類や画像等)、データ等を患者に書面等で交付しカルテに添付する

専門医等の説明を受けた際の、患者の考え方を記載した書面等をカルテに添付する

看護師、社会福祉士、医療ソーシャルワーカー等の関係者を同席させる

一連につきの範囲は、患者の病状や治療方針の変更などを踏まえて個別に検討するものであること

学会等が示す共有意思決定の実施ガイドラインに沿って実施すること

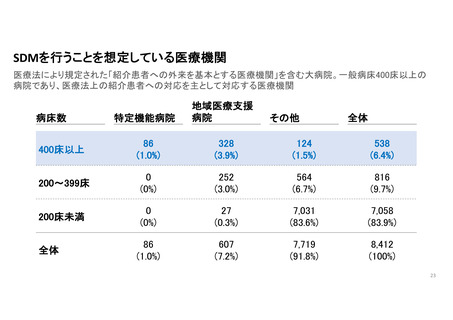

• 一般病床400床以上の病院であり、医療法上の紹介患者への対応を主として対応する医療機関とする

• 初診、再診において、理由の如何を問わず、患者の状態を問わず、必ず保険外併用療養費制度を利用し、患者から自己負担を徴収す

ること(共有意思決定の対象となる疾病等の紹介外来を除く。救急救命センターにおける重症者への対応を除く)

• 医師の働き方として、A水準(時間外960時間未満)を維持している(外来を縮小し、入院に移行する)

• 地域の医療機関に常勤医を派遣している(専門医を必要以上に抱え込まず、地域(県内外を問わない)の医療機関を応援し、医師の偏

在対策に寄与する)

• 当該対象患者には院内処方を実施できる医療機関とする(薬の管理まで自院で完結することを想定)

24

入院の場合

• (仮称)共有意思決定実施加算 1,000点(入院初日から7日間に限る)

• 退院後、外来においては算定できない

算

定

要

件

施

設

基

準

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

外来の場合

• (仮称)共有意思決定実施加算 7,000点

• 一連につき、1回に限る。その後入院した場合は算定できない

患者(およびその同席者または家族、以下同じ)に対して共有意思決定を実施した場合に算定する(内容は報告書参照)

患者の希望の時間に実施する(土日、時間外も含む)

共有意思決定はおおむね30分以上、丁寧に実施する

初回の共有意思決定実施後も、患者(またはその家族)の疑問や質問に、随時、丁寧に対応する

共有意思決定に際して、患者の不安の解消や情報収集機会の提供のためセカンドオピニオンの候補や第3者認証を受けた患者支援サ

イトなどを提示する

共有意思決定の内容を書面もしくは画像、音声にて記録する

患者に対して説明した資料(書類や画像等)、データ等を患者に書面等で交付しカルテに添付する

専門医等の説明を受けた際の、患者の考え方を記載した書面等をカルテに添付する

看護師、社会福祉士、医療ソーシャルワーカー等の関係者を同席させる

一連につきの範囲は、患者の病状や治療方針の変更などを踏まえて個別に検討するものであること

学会等が示す共有意思決定の実施ガイドラインに沿って実施すること

• 一般病床400床以上の病院であり、医療法上の紹介患者への対応を主として対応する医療機関とする

• 初診、再診において、理由の如何を問わず、患者の状態を問わず、必ず保険外併用療養費制度を利用し、患者から自己負担を徴収す

ること(共有意思決定の対象となる疾病等の紹介外来を除く。救急救命センターにおける重症者への対応を除く)

• 医師の働き方として、A水準(時間外960時間未満)を維持している(外来を縮小し、入院に移行する)

• 地域の医療機関に常勤医を派遣している(専門医を必要以上に抱え込まず、地域(県内外を問わない)の医療機関を応援し、医師の偏

在対策に寄与する)

• 当該対象患者には院内処方を実施できる医療機関とする(薬の管理まで自院で完結することを想定)

24