よむ、つかう、まなぶ。

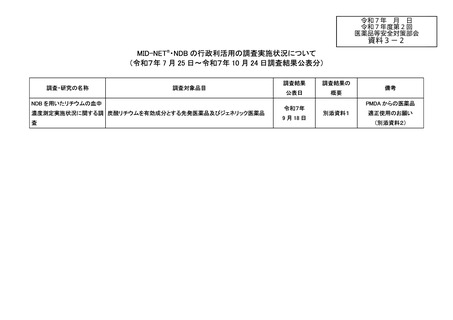

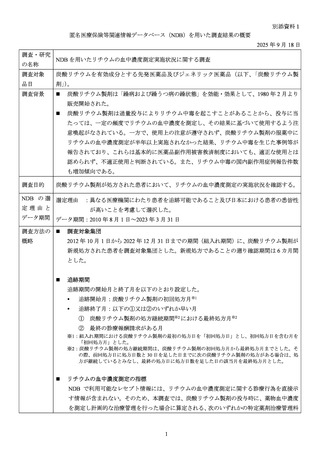

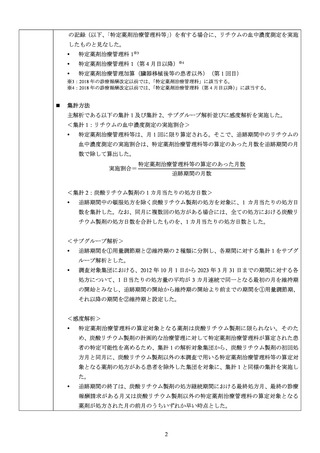

資料3-2 MID-NET・NDB の行政利活用の調査実施状況について[1.1MB] (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64439.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

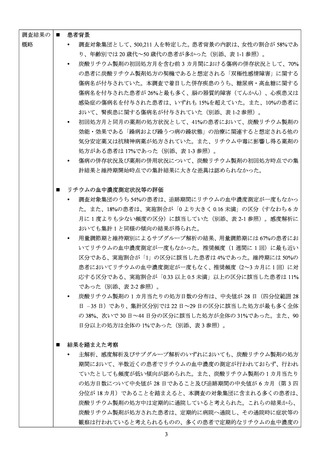

調査結果の

患者背景

概略

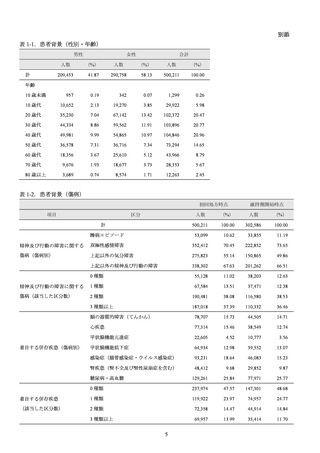

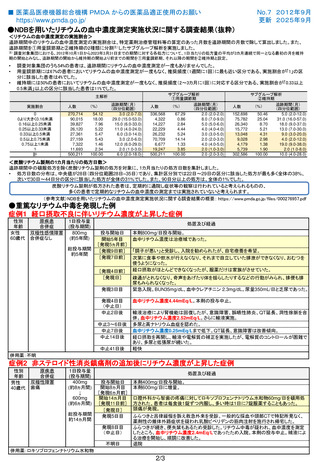

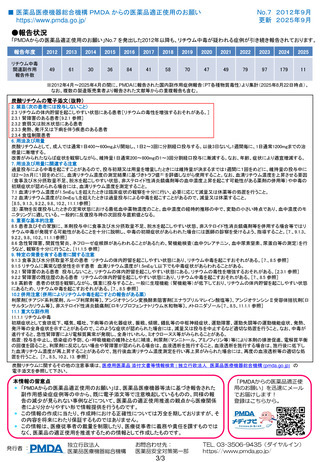

調査対象集団として、500,211 人を特定した。患者背景の内訳は、女性の割合が 58%であ

り、年齢別では 20 歳代~50 歳代の患者が多かった(別添、表 1-1 参照)。

炭酸リチウム製剤の初回処方月を含む前 3 カ月間における傷病の併存状況として、70%

の患者に炭酸リチウム製剤処方の契機であると想定される「双極性感情障害」に関する

傷病名が付与されていた。本調査で着目した併存疾患のうち、糖尿病・高血糖に関する

傷病名を付与された患者が 26%と最も多く、脳の器質的障害(てんかん)、心疾患又は

感染症の傷病名を付与された患者は、いずれも 15%を超えていた。また、10%の患者に

おいて、腎疾患に関する傷病名が付与されていた(別添、表 1-2 参照)。

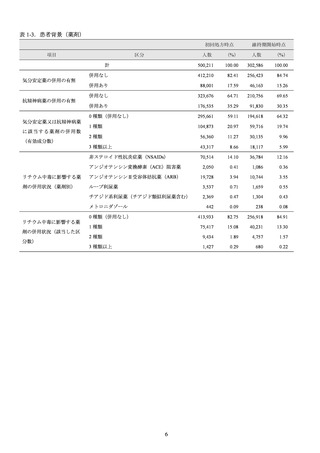

初回処方月と同月の薬剤の処方状況として、41%の患者において、炭酸リチウム製剤の

効能・効果である「躁病および躁うつ病の躁状態」の治療に関連すると想定される他の

気分安定薬又は抗精神病薬が処方されていた。また、リチウム中毒に影響し得る薬剤の

処方がある患者は 17%であった(別添、表 1-3 参照)。

傷病の併存状況及び薬剤の併用状況について、炭酸リチウム製剤の初回処方時点での集

計結果と維持期開始時点での集計結果に大きな差異は認められなかった。

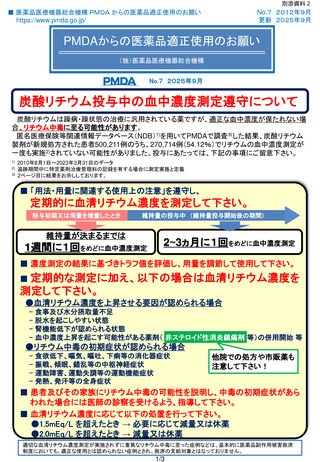

リチウムの血中濃度測定状況等の評価

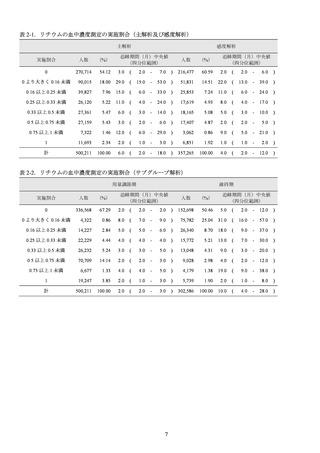

調査対象集団のうち 54%の患者は、追跡期間にリチウムの血中濃度測定が一度もなかっ

た。また、18%の患者は、実施割合が「0 より大きく 0.16 未満」の区分(すなわち 6 カ

月に 1 度よりも少ない頻度の区分)に該当していた(別添、表 2-1 参照)。感度解析に

おいても集計 1 と同様の傾向の結果が得られた。

用量調節期と維持期別によるサブグループ解析の結果、用量調節期には 67%の患者にお

いてリチウムの血中濃度測定が一度もなかった。推奨頻度(1 週間に 1 回)に最も近い

区分である、実施割合が「1」の区分に該当した患者は 4%であった。維持期には 50%の

患者においてリチウムの血中濃度測定が一度もなく、推奨頻度(2~3 カ月に 1 回)に対

応する区分である、実施割合が「0.33 以上 0.5 未満」以上の区分に該当した患者は 11%

であった(別添、表 2-2 参照)。

炭酸リチウム製剤の 1 カ月当たりの処方日数の分布は、中央値が 28 日(四分位範囲 28

日 – 35 日)であり、集計区分別では 22 日~29 日の区分に該当した処方が最も多く全体

の 38%、次いで 30 日~44 日分の区分に該当した処方が全体の 31%であった。また、90

日分以上の処方は全体の 1%であった(別添、表 3 参照)。

結果を踏まえた考察

主解析、感度解析及びサブグループ解析のいずれにおいても、炭酸リチウム製剤の処方

期間において、半数近くの患者でリチウムの血中濃度の測定が行われておらず、行われ

ていたとしても頻度が低い傾向が認められた。また、炭酸リチウム製剤の 1 カ月当たり

の処方日数について中央値が 28 日であること及び追跡期間の中央値が 6 カ月(第 3 四

分位が 18 カ月)であることを踏まえると、本調査の対象集団に含まれる多くの患者は、

炭酸リチウム製剤の処方中は定期的に通院していると考えられた。これらの結果から、

炭酸リチウム製剤が処方された患者は、定期的に病院へ通院し、その通院時に症状等の

観察は行われていると考えられるものの、多くの患者で定期的なリチウムの血中濃度の

3

4 / 12

患者背景

概略

調査対象集団として、500,211 人を特定した。患者背景の内訳は、女性の割合が 58%であ

り、年齢別では 20 歳代~50 歳代の患者が多かった(別添、表 1-1 参照)。

炭酸リチウム製剤の初回処方月を含む前 3 カ月間における傷病の併存状況として、70%

の患者に炭酸リチウム製剤処方の契機であると想定される「双極性感情障害」に関する

傷病名が付与されていた。本調査で着目した併存疾患のうち、糖尿病・高血糖に関する

傷病名を付与された患者が 26%と最も多く、脳の器質的障害(てんかん)、心疾患又は

感染症の傷病名を付与された患者は、いずれも 15%を超えていた。また、10%の患者に

おいて、腎疾患に関する傷病名が付与されていた(別添、表 1-2 参照)。

初回処方月と同月の薬剤の処方状況として、41%の患者において、炭酸リチウム製剤の

効能・効果である「躁病および躁うつ病の躁状態」の治療に関連すると想定される他の

気分安定薬又は抗精神病薬が処方されていた。また、リチウム中毒に影響し得る薬剤の

処方がある患者は 17%であった(別添、表 1-3 参照)。

傷病の併存状況及び薬剤の併用状況について、炭酸リチウム製剤の初回処方時点での集

計結果と維持期開始時点での集計結果に大きな差異は認められなかった。

リチウムの血中濃度測定状況等の評価

調査対象集団のうち 54%の患者は、追跡期間にリチウムの血中濃度測定が一度もなかっ

た。また、18%の患者は、実施割合が「0 より大きく 0.16 未満」の区分(すなわち 6 カ

月に 1 度よりも少ない頻度の区分)に該当していた(別添、表 2-1 参照)。感度解析に

おいても集計 1 と同様の傾向の結果が得られた。

用量調節期と維持期別によるサブグループ解析の結果、用量調節期には 67%の患者にお

いてリチウムの血中濃度測定が一度もなかった。推奨頻度(1 週間に 1 回)に最も近い

区分である、実施割合が「1」の区分に該当した患者は 4%であった。維持期には 50%の

患者においてリチウムの血中濃度測定が一度もなく、推奨頻度(2~3 カ月に 1 回)に対

応する区分である、実施割合が「0.33 以上 0.5 未満」以上の区分に該当した患者は 11%

であった(別添、表 2-2 参照)。

炭酸リチウム製剤の 1 カ月当たりの処方日数の分布は、中央値が 28 日(四分位範囲 28

日 – 35 日)であり、集計区分別では 22 日~29 日の区分に該当した処方が最も多く全体

の 38%、次いで 30 日~44 日分の区分に該当した処方が全体の 31%であった。また、90

日分以上の処方は全体の 1%であった(別添、表 3 参照)。

結果を踏まえた考察

主解析、感度解析及びサブグループ解析のいずれにおいても、炭酸リチウム製剤の処方

期間において、半数近くの患者でリチウムの血中濃度の測定が行われておらず、行われ

ていたとしても頻度が低い傾向が認められた。また、炭酸リチウム製剤の 1 カ月当たり

の処方日数について中央値が 28 日であること及び追跡期間の中央値が 6 カ月(第 3 四

分位が 18 カ月)であることを踏まえると、本調査の対象集団に含まれる多くの患者は、

炭酸リチウム製剤の処方中は定期的に通院していると考えられた。これらの結果から、

炭酸リチウム製剤が処方された患者は、定期的に病院へ通院し、その通院時に症状等の

観察は行われていると考えられるものの、多くの患者で定期的なリチウムの血中濃度の

3

4 / 12